第三章 简牍文书与专题研究

|

来 源

:

|

当代中国简帛学研究0 \ 中编 简牍文书 |

作 者

:

|

- |

浏览次数

:

|

58 | ||

|

摘 要

:

|

简牍文书大多是在行政运作与经济活动过程中产生的,它与各项制度息息相关,故对研究相应时代的现状有着非凡的意义,涉及面非常广泛,以下仅就其中热点议题及资料虽丰实但研究明显不足的课题阐述之。廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》[※注]一书,由《汉代仕进制度新考》、《汉代郡县属吏制度补考》、《汉代地方官吏之籍贯限制补证》、《〈东海郡下辖长吏名籍〉释证》、《汉书敬丘侯国与瑕丘侯国辩》、《东海郡官文书杂考》等六篇论文组成。谢桂华《尹湾汉墓简牍和西汉地方行政制度》[※注]一文全面系统揭示了尹湾汉简中的档案文书所反映的西汉地方行政制度,特别指出太守府实际所用的属吏数远远超过了定员数。 | ||||||

|

关键词

:

|

律令 汉简 简牍 制度 臣妾 文书 会计 田制 烽火 二年律令 户籍 |

||||||

在线阅读

第三章 简牍文书与专题研究

字体:大中小

简牍文书大多是在行政运作与经济活动过程中产生的,它与各项制度息息相关,故对研究相应时代的现状有着非凡的意义,涉及面非常广泛,以下仅就其中热点议题及资料虽丰实但研究明显不足的课题阐述之。对前者拟博采众说以展现今有水平,对后者则引用有限的著述,尽可能全面地叙述其主要观点,以期引起人们的更多关注。

一 简牍文书与土地制度

土地制度研究一直是战国秦汉经济史领域的焦点之一,伴随着新出土资料的公布,先后引发了两次研究高潮。第一次高潮始于20世纪70年代末。睡虎地秦简、银雀山汉简、青川秦墓木牍等简牍释文公布以后,战国直至秦王朝统一时存在授田这一事实得到确认。但是,对于授田制是否战国时期的基本土地制度,授田是国有还是私有土地性质等一系列问题,学界看法存在根本分歧,主要有三种观点。

第一,认为授田制是井田制废除后各国普遍实行的基本土地制度,土地所有制的性质是国家所有。如刘泽华《论战国时期“授田”制下的“公民”》[※注]指出,授田制始于春秋,普遍实行于战国,是当时各国变法的一项重要内容。授田也叫行田、分地、均地、辕田。受田的农民叫公民,是中国历史上第一代小农。张金光《试论秦自商鞅变法后的土地制度》[※注]认为,秦自商鞅变法后的土地制度是普遍国有制。秦土地有两种基本的占有形态和经营方式:一部分由国家政府机构直接经营管理,一部分则通过国家授田和军功赐田等方式转归私人占有和经营使用。国家实行按户计口授田制,秦民租赋徭役负担的根据就是授田制。秦土地制度具有普遍国有制形态与实际上的私人占有的二重性特点。秦至商鞅变法至秦统一前后,是普遍的真正的土地国有制的确立与强化发展的时期,同时也是土地私有制的胚育时期。秦由国家“制辕田、开阡陌”到“使黔首自实田”,正是秦百年间土地关系运动的两块里程碑。“制辕田、开阡陌”标志着土地国有制的高度发展,而“使黔首自实田”则意味着国家默认并赋予实际占有以法律的规定。袁林《战国授田制试论》[※注]认为授田制是战国时期至少是商鞅变法以后基本的社会经济制度。战国授田制的基本内容是全部土地归国家所有,国家按劳动力授田,依据授田额向农民征收实物租税,国家设立严密的户籍制度以控制劳动力,设置严密的田界系统以保证土地的授收。[※注]王恩田《临沂竹书〈田法〉与爰田制》[※注]、张金光《从银雀山竹书〈田法〉等篇中看国家授田制》[※注]、沈长云《从银雀山竹书〈守法〉、〈守令〉等十三篇论及战国时期的爰田制》[※注]认为齐国实行的爰田制的实质就是国家授田制。

第二,认为战国时授田并没有普遍实行,个体小农的私有土地及贵族官僚的军功赏田占重要地位。而且,战国“授田”性质与井田制不同,土地一经授给就变成长期占有即私有土地。所有制形式为多种土地所有制并存而以土地私有制为主。如祝瑞开《汉代的公田和假税——附说秦的“受田”和“租”“赋”》[※注]认为秦简中的土地授予只是国家对全国土地拥有主权的表现。秦自商鞅变法以来,“除井田,民得买卖”,土地既经授予以后,就承认了士民对于土地的所有权,受田农民能将国家授予的土地、房屋出卖。秦汉时期,已不实行土地国有制,自耕农民是有土地私有权的。唐赞功《云梦秦简所涉及土地所有制形式问题初探》[※注]认为秦国不仅存在封建地主土地所有制,而且还存在封建国有土地所有制以及自耕农民的小块土地所有制。封建地主土地所有制是秦商鞅变法后占支配地位的土地所有制形式,制约着其他土地所有制形式的发展。所谓“制辕田、开阡陌”就是废除旧的授田制,并承认土地的私有,即确立封建土地私有制。所以《田律》中的“授田”已经不是国有土地而是私有土地了。熊铁基、王瑞明《秦代的封建土地所有制》[※注]认为秦代封建土地所有制的主要形式是地主阶级的土地私有制,但并不排斥封建国家还直接控制着一些土地。云梦秦简中有“受田”字样,并不说明秦代存在“封建国家实行计口授田”的制度。政府授给土地之后,不再进行分配,各家已有的土地,即为私人所长期占用。名义上虽然还是“受田”,实质上土地已为私人所有。国家经费的主要来源是从私有土地上征收租税。高尚志《秦简律文中的“受田”》[※注]认为魏的“行田”和秦的“受田”是在废除井田旧制的同时,确立“名田制”所采取的土地分配制度。“名田”制包括爵秩名田和编户名田两方面内容。“受田”并非性质不同的单独存在的土地制度。“受田”之后所受之田即变成“民田”,已非国有土地性质。

第三,主张封建土地国有(授田)制和封建土地私有制并存之说。如高敏《从云梦秦简看秦的土地制度》[※注]认为商鞅“废井田”后的土地制度是封建土地国有制与地主土地私有制的并存。前者在开始还居于主导地位,只是由于后者在迅速发展之中,才相对地削弱了它的比重。国有土地除官府用奴隶去耕种之外,还有强迫农民去耕种的。其方式大约有两种,一是把国有土地以份地的形式“授田”给农民,二是把国有土地直接租佃给农民耕种。潘策《从睡虎地秦墓竹简看秦的土地制度》[※注]认为秦自商鞅变法后,作为封建国家政权的秦国,曾将直接控制的国有土地利用官府奴隶进行耕种外,大部分则以“授田”的方式,让农民进行耕种,然后按“授田”面积征收租赋。秦自商鞅变法后,秦的土地制度是封建的国有制和地主土地私有制并存。杨宽《云梦秦简所反映的土地制度和农业政策》[※注]认为秦从商鞅变法以后存在按户授田制度和准许个人以私人名义占有田宅的名田制度。刘家贵《战国时期土地国有制的瓦解与土地私有制的发展》[※注]认为战国既不是单一的土地私有制,也不是纯粹的土地国有制,而是土地国有制和土地私有制并存。军功赏田和国家对农民所授的份地是性质不同的两种土地制度。军功赏田下的国有土地和授田制下的国有土地不同,它只具有暂时的国有性质,随着各国奖励军功,这部分国有土地很快转化为私有土地。

以上论争各方虽然主张有所不同,但在以下认识上基本一致,即授田制与土地买卖是互不相容的对立物;秦始皇三十一年“使黔首自实田”是土地私有制在全国确立的标志,此后不再实行授田。

张家山汉简公布以后,由于《二年律令·户律》中有完整的关于田宅制度的律文,再度引发对土地制度问题的热议,掀起第二次高潮。关于这套制度的起源、实态、土地所有制性质、命名,以及它是否秦汉时期基本的土地制度,所针对的人群,在此之外是否存在其他的土地制度,何时废止等问题,学界认识存在很大差异。主要有“名田制”、“授田制”、“限田制”三种解读方式。

第一,名田制。朱绍侯《吕后二年赐田宅制度试探——〈二年律令〉与军功爵制研究之二》[※注]认为,吕后二年赐田宅的法律条文,是一种按爵位不同等级赐田宅的制度,即名田制。通过对《二年律令》中的赐田宅制与秦商鞅变法时的以军功赏赐田宅制、刘邦汉五年诏令中的赐田宅制及汉武帝时的军功赏赐制度的对比,指出《二年律令》中的赐田宅制不是西汉通制,而是吕后当政时为适应其政治需要而制定的具体政策。其实施对象是全国人民,重点对象是有军功爵位者,特别是有卿级以上军功者。这一政策培植了一大批军功地主,形成汉初军功地主掌权的局面。在名田制下,只有授田的规定,没有还田的规定,所授之田宅遂为受田人长期占有,故在法律上名田制是土地长期占有制,而不是土地私有制。土地买卖要受法律约束。土地长期占有必然导致土地私有制的出现和土地买卖的发生。朱绍侯《论汉初的名田(受田)制及其破坏》[※注]指出,名田制是商鞅变法时建立的土地制度,并为汉代所继承,《张家山汉墓竹简·二年律令》证实名田制是一种有受无还的土地长期占有制。汉政府为了确保税收,对授出的土地建立了严格的管理制度,并能干预和调整土地的再分配。但随着社会经济的发展,土地长期占有逐渐转化为私有,并导致汉武帝时期出现的汉代第一次土地兼并高潮,名田制遭到彻底破坏,到东汉建国,名田制再也没有恢复。历史进入了豪强地主掌权时期。

杨振红《秦汉“名田宅制”说》[※注]以张家山汉简《二年律令》为中心考察了战国秦汉时期的土地制度形态——以爵位名田宅制,指出这套制度在商鞅变法时确立,并作为基本的土地制度为其后的秦帝国和西汉王朝所继承。它的基本内容是:以爵位划分占有田宅的标准,以户为单位占有田宅,田宅可以有条件地继承、转让和买卖。国家通过爵位减级继承制控制田宅长期积聚在少部分人手中,并使手中不断有收回的土地,它和罚没田宅以及户绝田宅一起构成国家授田宅的来源。文帝以后由于国家不再为土地占有立限,使这套制度名存实亡,“名田制”仅仅作为土地登记的手段而存在。于振波《张家山汉简中的名田制及其在汉代的实施情况》[※注]认为张家山汉简中的田宅制度是对秦制的继承与损益。名田制是以军功爵制为基础而在地广人稀的条件下制定的,随着爵制的轻滥,人口的增加和垦田扩展的趋缓,名田制开始面临自身无法克服的矛盾——合法的土地兼并。当名田制的田宅标准越来越脱离现实,又不能根据形势而变革时,占田过限的违法土地兼并也就不可避免了。文、景以后,名田制仍在实行,但没有根据现实需要及时作出调整,直到元、成时期,随着徙陵制度的终止和占田过限者不受约束地发展,名田制最终遭到破坏。于振波《简牍所见秦名田制蠡测》[※注]认为不论是井田制还是名田制,都是根据一定的身份等级占有田宅。周爵以世卿世禄为原则,秦爵以食有劳而禄有功为原则,与此相应,井田制下的禄田可以为同一家族世代享用,因而相对稳定,名田制下的田宅,由于爵位的降等继承而有较大的流动性。名田制尽管没有公田与私田的划分,但劳役地租仍然以“庶子”及“人貉”的形式残存了相当长的一段时间,直到汉代才为雇佣劳动和租佃制所取代。汉名田制与秦名田制虽有很大不同,然而,其以户为单位并以爵位为基础的田宅等级标准,就基本原则而言,与秦名田制却是一脉相承的。

王彦辉《论张家山汉简中的军功名田宅制度》[※注]分析了军功名田宅制度的特点及其实行之初存在的地域差别,认为《二年律令》披露的名田宅制和高祖五年诏书的“赐田宅令”一脉相承,本质上都是军功受益制度。制度本身有三大特点:等级性法规、商品性特征、军功受益原则。此制在实行之初即存在地域分别,拥有小爵以上爵位者享有制度保障,小爵以下者因地域差异很难按制占足土地,或根本得不到国家的直接授田。随着人口的增长,农民被迫分户析产,进而造成农民占田的严重不足。文帝以后,基本放弃了汉初以来的名田宅制度。另文《论汉代的分户析产》[※注]认为《二年律令·户律》记载的“名田宅制”是西汉初年真实推行的土地制度,尽管实行之初就存在地域性差异,尤其是吕后二年修订时已经不能保证按制名有足额的田宅,但大多数地区普通民户占有百亩左右的土地是完全可能的。大规模的名田宅结束后,不断“别为户者”的田宅需求仅靠政府的直接授田已经无法满足,作为民间的自我处理机制一般是采用“分户析产”的形式。另文《〈二年律令·户律〉与高祖五年诏书的关系》[※注]讨论了汉高祖五年“与田宅”令到吕后二年《户律》的演变过程,认为《二年律令·户律》所见“名田宅”制度是现实中真实施行的制度,而不是如有的学者所认为的《二年律令·户律》规定的田宅标准只是一个最高限额,不是实授,既不强求也不保证每户占有足额的田宅。吕后二年调整食邑政策是造成田宅标准偏高的主要原因。贾丽英《汉代“名田宅制”与“田宅逾制”论说》[※注]认为张家山汉简的出土证实了汉初的确存在过以爵位高下及身份不同授予相应田宅的制度,即名田宅制。这套制度由于缺乏应有条件的支持,一开始就没有彻底施行,高祖后期即名存实亡。《二年律令·户律》是奉“高祖之法”不敢删削而原封保留,而非现行律文。武帝朝所纠劾地方豪右的“田宅逾制”,是武帝本朝的限田之制,不是汉初的“名田宅制”。此后,汉代的限田方案都没有成功实施过。常见诸史书的“田宅逾制”、“逾限”等提法,应大多为观念性词语,而非特指或实指。

第二,授田制。高敏《从张家山汉简〈二年律令〉看西汉前期的土地制度——读〈张家山汉墓竹简〉札记之三》[※注]探讨了授田制、名田制、土地买卖等问题,认为:①根据张家山汉简《二年律令·户律》中给有爵者与无爵者以及按爵等高低授予田宅的律文,这些田宅不属于“赐田宅”,而是“授田宅”。田宅获得者除了有爵者,还包括无爵的公卒、士伍和庶人,甚至还有司寇、隐官等较轻的社会罪犯,而且“授田宅”与允许立户是联系在一起的。通过给有爵、无爵的公卒、士伍及庶人、司寇、隐官等的授田宅和立户,使他们成为拥有授田宅的自耕小农;与此同时,也使大批拥有高爵的人成了拥有大量田宅的军功地主。由此便奠定了西汉政权的经济基础。同时农户的授田宅地的最后所有权仍属于官府,可以说授田制是国有土地制的一种表现形式。②在授田制度下确有“名田宅”的做法,而且有“附令人名”和“为人名田宅”两种作弊行为。这就确证“以名占田”制度的真实存在。③在授田制的“以名占田”过程中,虽然没有立即把授田私有化,但是,“以名占田”一经确立,而且完成各种田宅的造籍之后,由长期占有而来的私有性质就会逐步产生,官府逐步承认了“授田宅”可以全部出卖和部分出卖,亦即土地与住宅买卖的合法化。于是,授田制下的国有土地制,就这样在土地私有化的浪潮中,一步一步退让而日益被名田制即私有土地制所取代。

臧知非《西汉授田制度与田税征收方式新论》[※注]以张家山汉简为基础材料,全面研究了西汉授田制度与田税征收方式。认为西汉继承了秦朝的军功赐田和授田制度及其田税征收方式。授田以名籍为准,数量依然是每夫一顷,军功爵者则依次增加,但级差复杂;明确规定二百四十步为亩,土地一经授予即归私有,可以在法定的范围内买卖、赠与、世袭。以授田为基础,西汉继续实行定额田税制度,并更具有时代特点:明确规定按顷计算、按户征收;改实物税制为实物、货币并举而以货币为主的制度。这既促进了汉初商品经济的发展,也加速了个体农民的破产。朱红林《从张家山汉简看汉初国家授田制度的几个特点》[※注]从亩制的大小、按爵位等级授田宅、田宅的有条件买卖、刍稿税的征收等几个方面对汉初国家授田制度的特点进行了探讨。

张金光《普遍授田制的终结与私有地权的形成——张家山汉简与秦简比较研究之一》[※注],认为《二年律令》中的土地制度,是普遍授田制度的延续,应以土地国有制标识其土地性质。“名田”性质具有不确定性,亦非制度,不宜用以表述其时土地制度的整体属性;军功爵户授田和庶人普遍授田同属国家授田制系统,它以庶人普遍授田制为基础,构成一个累进系列制度。土地的配置即授受分配有两种基本方式,即始授予与再分配。“为户”为初授形态。再分配包括庶人“代户”转授和“爵户”降杀转授,以及分户转授、买卖、赠与婚姻并田等辅助转授。《二年律令》中的民间分析“户田”法,本质上并不是家庭私财的继承法,而是土地国有制及其授田制下土地转授的具体实施之法。《二年律令》田制的基调虽仍是土地国有制和国有地权,但实际上,国家对土地的所有权已被极度名义化,即已走到普遍私有制和私有地权确立的门槛上。中国私有地权从国有地权中衍生而出,普遍授田制的终结便是土地私有权制度的确立。通过普遍授田制对国有地权的层层分割,以及份地使用权和占有权的长期凝固化,最终完成于汉文帝废止普遍授田制之时。

第三,限田制。李恒全《汉代限田制说》[※注]认为张家山汉简《二年律令·户律》关于受田宅的律文,其实施对象是汉初军队系统的复员人员,而非全国人民,是“法以有功劳行田宅”精神的具体体现。此土地授予前属于国有,授予后即归被授者私有。“授田”与“授田制”是不同的概念,汉代虽然存在授田的现象,但并不存在战国授田制那种形式的土地制度。军功授田、民户自有的土地以及买卖而来的土地是汉初名田的三个来源。汉初,国家一方面承认民户对土地的所有权,同时对土地的转让、买卖和继承予以一定的限制,其方法是不同等级规定不同的数量限额,目的是维护既存的等级制度和抑制土地兼并。因此,汉代名田制是土地私有制基础上的限田制。

此外学者们还对田制、田亩计算等问题进行了探讨。1982年四川青川县郝家坪出土的秦武王二年更修为田律木牍,李学勤认为“更修为田律”,应读作“更修《为田律》”,“修”是动词,“为田律”是律名,“为”的意思是作、治,“为田”的意思是制田。《为田律》是关于农田规划的法律,与云梦秦简《田律》有所区别。[※注]关于为田律木牍中“田广一步,袤八则为畛,亩二畛,一百(陌)道”一句的解释,有多种意见。于豪亮《释青川秦墓木牍》[※注]认为这是秦自商鞅变法后,改井田制的一亩百步为二百四十步,每亩宽八步,在八步的两端各起一条畛,这两条畛是平行的。因为是二百四十步为一亩,四宽八步,则一亩长度应为三十步。但由于不是每块田都长三十步,也许不足三十步,这样的田,仍然要筑畛,即是一块田,仅是广一步,只要是袤八步,也要筑畛。所以律文说“田广一步,袤八,则为畛”。杨宽《释青川秦牍的田亩制度》[※注]认为,“畛”是指一亩田两端的小道,所以说“亩二畛”。“田广一步,袤八则为畛”,是说畛宽一步,长八步。“陌道”是一亩田旁边的道路,也就是亩与亩之间的道路,与畛垂直相交,使亩成为一块长方形的田。畛的长度就是亩的宽度,陌道的长度就是亩的长度。既然规定畛的长度是八步,亩的宽度就是八步。当时以二百四十步为亩,亩的宽度为八步,亩的长度该是三十步,陌道的长度也是三十步。李学勤《青川郝家坪木牍研究》[※注]认为,畛是起分界作用的小道,但也有其特殊的意义。这句话是包括畸零的农田而言。“耕田只要宽一步,长八步的面积,也就是亩的三十分之一,就应修造名为畛的小道,作为与其他耕田区分的地界。”“亩二畛,一陌道”,畛是亩与亩之间的田埂,作为小道通向亩端的陌道。胡澱成《四川青川秦墓为田律木牍考释》[※注]认为,“则”为度量的标准器,但“则”究竟多长,是否为十步,仍无确证。“畛”指垄亩而非田间小道。“田广一步,袤八则为畛”,是说田度一步,长八则为一畛。“亩二畛”是说一亩田分为二畛。据银雀山汉墓竹简《孙子兵法》佚篇《吴问》,范氏、中行氏以八十步为畹,百六十步为畛;韩、魏以百步为畹,二百步为畛;赵氏以百二十步为畹,二百四十步为畛,都是一畛二畹,这正与一亩二畛一样。与赵制更是完全相同。商鞅变法,制定新的田制,盖是依照赵氏的。胡平生《青川秦墓木牍“为田律”所反映的田亩制度》[※注]根据阜阳汉简“卅步为则”的记载,指出“为田律”中的“则”为量词,“八则”即二百四十步。张金光《论青川秦牍中的“为田”制度》[※注]认为“畛”非道路,乃为畛域,是具有固定规格形状的田面区划名称。战国时在田间布置规划上通行着把一亩分作二区的耕作制度,即在长亩中间横向辟路分为二畛。祝中熹《青川秦牍田制考辨》[※注],认为“畛”应理解为田域,“为畛”即是修治田畦。“广一步,袤八则”,说的就是一个长亩,“亩二畛”即在此长亩中修治两片畛畦。

臧知非《尹湾汉墓简牍“提封”释义——兼谈汉代土地统计方法问题》[※注]认为文献和简牍中的“提封”一词并非如注家所理解的那样是“都凡”的“一声之转,皆大数之名”,而是“提封田”的简称。“提封田”是由井田法发展来的战国西汉土地统计的专门术语,即由井田的一方里一个计算单位发展为一百方里一个计算单位,先计算出土地总数,然后推“定”出垦田总数,作为征收田税的依据。这是战国授田制之下制土分民、以课促垦的延续和发展。另文《龙岗秦简“行田”解——兼谈龙岗秦简所反映的田制问题》[※注]认为除了田典之田以外,龙岗秦简中包括“行田”之田在内的所有“田”字都是田地之田,律文都是关于农田生产的规定,“行田”不是“进行田猎”,而是授田的意思。龙岗秦简所涉及的土地内容都是授田以及对土地的使用、管理法规,主要体现在以下几个方面:第一,土地分为不同种类和用途,有不同名称,分别登记和管理。第二,农民要按规定的时间从事生产及田间管理活动,违反规定者受罚。第三,授田以顷为单位只是制度规定,在实际执行过程中,并非整齐划一的百亩之田,因为地理条件的不同,农民实际耕种的土地往往分散在多处。第四,土地一经划定,以阡陌为界,不得私自变动。第五,除了按照规定授田以外,可以通过“假田”方式使用土地。

长沙走马楼吴简《嘉禾吏民田家莂》公布之后,对于“田家莂”所涉及的土地的性质以及“田家莂”中所见常限田、余力田、火种田的性质问题,引起了学界的讨论和关注。一般认为“田家莂”涉及的土地是国家公田,但有学者对此提出了质疑。曹砚农《从〈长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂〉看吴国在长沙郡的国家“营田”》[※注]认为长沙吴简“田家莂”是三国时期孙吴政权在长沙郡境内实行以屯田为模式的国家“营田”的实物见证。“田家莂”所见的“丘”不是单纯的地名,而是有着重要的社会属性,与先秦井田制词汇“丘”有关。“田家莂”也许是利用先秦时期已有之名称,沿用“丘”作为国家“营田”的编制单位,并计口授田,因田制“丘”。“町”为“段”之意。因此,“某丘”可视为屯田的“编区”,“某町”可视为各屯田客户佃田的地段及序号,“某亩”则为佃田面积。吴荣曾《孙吴佃田初探》[※注]指出,长沙吴简“田家莂”中的佃田,表明孙吴除了在长江下游吴郡、会稽郡的上虞、永兴以及将毗陵等地,设置典农都尉以实行军屯制外,还在长江中游一带展开过规模颇大的垦殖活动,并建立起官府农垦系统——丘、町体制。丘是佃田者的一种组织的名称,町指田区。佃田和屯田有相似之处,但也有差别,主要表现在管理体制方面。采用军事手段而将耕者组织在一起的,称之为屯或营。而“田家莂”上反映出的佃田,都是通过非军事形式组织而成,这种农业体不能称之为屯或营,主管者不是将或尉,而由地方文官经管其事,佃民被编制在许多个丘之中。佃田者所种的田则被置于町这种田区之内。孙吴佃田不带军事色彩,似也受到军屯一定的影响。佃田者有各种身份,除了吏民,还有士卒。

于振波《走马楼吴简所见佃田制度考略》[※注]认为田家莂所反映的佃田制度,是在国家对土地有较大支配权的情况下施行的一种土地制度。孙吴政权为了督促农民生产,有可能打破官田和私田的界限,规定农民应耕种土地的限额,目的不是防止多占田,而是规定一个强制性的生产定额。如果民户原有土地已达到规定的限额,官府就不再分配给他们常限田;如果民户原有土地没有达到限额,则用常限田补足。“余力田”是指在完成常限田的限额之外,有余力者可申请多种;民户原有土地如果多于规定的限额,超出的部分也被视为余力田。余力田的租税率比常限田低。孙吴佃田制为后来占田制、均田制的推行创造了条件。另文《走马楼吴简中的限米与屯田》[※注]指出,吴国的普通民户耕种常限田和余力田,并向官府缴纳税米、租米、布、钱等租税。诸如卫士、邮卒、传卒等常备兵种,没有土地或只有很少土地的金民等手工业者,在外地求学的读书人(私学),以及因流亡而丧失原有田宅后又重新附籍的农民(还民),则被官府组织起来从事军屯或民屯,他们被免除部分赋税和徭役而缴纳限米。屯田者所缴纳的限米远远高于普通民户所缴纳的各项土地租税之总和。孟彦弘《〈吏民田家莂〉所录天地与汉晋间的民屯形式》[※注]认为《嘉禾吏民田家莂》中所登录的土地,是政府组织民众进行耕种(这也是屯田的一种形式)时,按地力不同搭配分配给屯田民众的田地。这些田地属于民屯的一种。从屯田者的身份来看,屯田分军屯和民屯两大类;而从屯田者的待遇来看,军屯又可分作且耕且战的战士屯田和专门从事耕作的田兵屯田;民屯也至少可分作军事化管理的强制性民屯和以募的形式组织的一般民屯。孙吴的民屯,始终是以“募”的形式为主,其民屯的管理系统与治民系统未作明确划分,甚至就是合二为一的,因此《吏民田家莂》中负责登记、校核的官吏都是当地政府的官员,而不是屯田校尉等负责屯田的官员。文章还指出,二年常限田是指以二年为周期,进行轮耕或休耕的田地。余力田可视作对田家所领田地差别的一种补充或补偿。

邱东联《长沙走马楼佃田租税简的初步研究》[※注]认为,所谓“常限田”即为官府限定的田额。“限田”是封建官府建立田制秩序,阻塞土地兼并的措施。“限田”必须向官府缴纳一定常数的租税。所谓“余力田”似指佃户自行开垦的田地。其所缴纳的租米低于“常限田”。走马楼简牍整理组《嘉禾五年吏民田家莂解题》[※注]指出,所谓“常限田”,非指拥有固定的田亩数,或仅为限额而已。“余力田”是田家“行有余力”而自行开垦的荒地。胡平生《〈嘉禾吏民田家莂〉研究》[※注]认为“二年常限田”,一般的理解大概应当是“嘉禾二年规定的、每户每人限制租佃的最高数量的农田”或者是“按照嘉禾二年规定的农田每亩纳税标准征收的田亩”。“余力田”应是农户“行有余力”自行开垦的田地。高敏《〈吏民田家莂〉中所见“余力田”、“常限田”等名称的涵义试析》[※注]认为所谓“二年常限”,是指按亩固定收取税米、布和钱的数量不变动而言;“二年常限”,即固定按亩收取的税额二年不变;其各自的常限田中的定收田,每年所缴纳的税米限额和收布限额都是相同的,并不因为年份不同而不同。这就表明,所谓“二年常限”田,实为指固定缴纳税米与布的限额在两年内不变之田。意即超过了二年,每亩定收田纳税米与布的限额可能会发生变化。“余力田”是田家租佃国有土地中的不属于“二年常限”田的另一种纳租田地,它同“常限”田一样也有旱田与熟田之分,但主要是熟田,它的地租低于“二年常限”田。“火种田”基本上是旱田的代名词,其所以用“火种田”命名,可能同这种旱田宜于采用火耕的方法进行耕作有关。

李卿《〈长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂〉性质与内容分析》[※注]认为,“二年常限田”中的“限田”,不同于防止豪强兼并土地的“限民名田”之“限田”,而类似于差役。“余力火种田”一词中的“余力”或与“二年常限田”之“限田”相对。“火种”是刀耕火种之意,为山地旱作的农业耕作方式。“余力火种田”是官田,而不是吏民自行开垦的私田。根据租额分析,“二年常限田”应为水田,“余力火种田”应为旱田(旱地)。蒋福亚《也谈〈嘉禾吏民田家莂〉中“二年常限”田的涵义》[※注]认为所谓“二年常限田”,既有亩租额年限的含义,也有吏民对其佃租土地佃种年限的含义在内。即吏民佃租土地后,其佃种权只有二年,所缴地租按收成的旱、熟区分,各有定额,但这个定额也只在两年中有效,过了两年,须重新办理租佃手续,地租额也由封建政府另行规定。对于同一人名下嘉禾四年与五年佃田数额不同的问题,他认为临湘县吏民租佃零星国有土地并非只能办理一次,只要还有待租的国有土地,愿意承租者就可以办理两次,甚至三次。同样道理,承租这类国有土地也绝非每二年才办一次,而是年年都可以。张荣强《吴简〈嘉禾吏民田家莂〉“二年常限”解》[※注]认为“常限”应作“一定标准”解,“年”应作“熟稔”解。根据六朝及唐后期的“二稔职田”所涉及的水稻耕作方式特点,所谓“二年常限”,实为官府根据当时普遍实行的各种形式的轮休耕作制而制定的一种按照二年一垦的标准收取官租的规定。王子今《试释走马楼〈嘉禾吏民田家莂〉“余力田”与“余力火种田”》[※注]根据古代称未成丁或未受田的男子为“余子”、“余夫”,怀疑余力田是此类人耕种的田。“火种”有可能就是“伙种”,即合作经营农耕、共同承担之意。

二 简牍文书与赋役制度

出土简牍资料极大地推动了赋役制度的研究,学界围绕秦汉时期的赋役种类、赋税征收方式等问题展开了讨论。

关于“更赋”。韩连琪《汉代的田租口赋和徭役》[※注]认为过更、更赋是两种不同的税收,过更是更卒的免役钱,更赋是正卒的免役钱;更赋的赋额应像过更一样,是随缓急贵贱按平价来缴纳的。李剑农[※注]、马大英[※注]、崔曙庭[※注]等均认为,每年一月役,不欲行者,可出二千钱,雇人代役,谓之“践更”;每年屯戍三日之役,不行者,出钱三百,谓之“过更”。高敏《秦汉赋税制度考释》[※注]认为作为徭役替代税的“更赋”仅仅是每年每人必须戍边三日之役的替代税,数量为三百,“月为更卒”的代役钱是两千。黄今言《秦代租赋徭役制度研究》[※注]认为更赋是一种代役钱。秦代存在以钱代役的更赋。当役者如果不去赴役,势必要出钱顾人代役。这种“更赋”与“口赋”的性质不同,它是由役变来的。更赋到了东汉时期,已发展成为徭役以外的赋,失去了原来代役的意义,成为一种按丁征收的固定赋。另文《论两汉的赋敛制度及其演变》[※注]指出“更赋”为每人每年在郡县服一个月劳役的代役钱,而更赋的赋额则是诸不行(戍边外徭)者出钱三百入官,谓之过更。田泽滨《汉代的“更赋”、“赀算”与“户赋”》[※注]也认为“更赋”当即“过更”,即“出钱三百”以代每人每年三日戍边义务。

胡大贵《汉代更赋考辨》[※注]不赞成学界关于“更赋是代役钱”的一般看法,认为更赋实为封建政府以“三日戍边”的名义固定征收的一项赋税,不是代役钱,起征于文帝十三年。

臧知非《汉代更赋辨误——兼谈“戍边三日”问题》[※注]认为所谓“更三品”实为二品:卒更是指月为更卒之意,不是服役方式;服役方式有二,自行服役曰践更,交钱代役曰过更。更赋是一月役的代役钱,其数量因时而异,在西汉为三百钱,东汉为两千钱。另文《从张家山汉简看“月为更卒”的理解问题》[※注]将《史律》中的五更、六更等理解为免除更役的次数。认为“月为更卒”并非如学术界所普遍认为的那样,是农民每年在郡县轮流服劳役一个月。张家山汉简《二年律令》说明“月为更卒”的正确理解应是每个月服役一次,每月服役天数相等。因而“更”又是劳役的计量单位,一月一更,一年要服十二次更役。农民可以钱代役,官府无事也把更役折合成货币征收,最终演变为更赋。

于琨奇《更三品新探》[※注]则认为所谓更三品,乃是指居更、践更和过更,是指服每年一月徭役的三种不同情况,过更乃是指纳钱代役或雇佣自代,其代价以秦半两钱计为三百,以汉五铢钱计为一千。居更是指本人在本县服役,践更是指本人服行徭役且有离开本县服役之意,过更乃是指纳钱代役或雇佣自代。耿虎、杨际平《如淳“更三品”说驳议》[※注]认为如淳以“更三品”说对汉代力役制度所作的注释,在分类上将属概念(卒更)与种概念(践更、过更)对等并列,在概念使用上将纳更赋者视为践更,同时又将所谓“戍边三日”的代役钱视为过更,从而造成很大混乱。如淳所谓的“戍边三日”之制,既无理论上的合理性也无实践中的可操作性,从传世文献与出土资料看,它其实是不存在的。如淳所谓的“天下人皆直戍边三日”、“虽丞相子亦在戍边之调”,也与汉代复除制度不合。汉代不存在虽丞相子也要承担之役。

张金光《论秦徭役制中的几个法定概念》[※注]认为,秦的“更”役与“正”役,其内容、性质与起役之龄皆有别。凡单言“更”或“更”卒者,尽皆指为月更之役卒。一年一度的月更之役,称为“更”役,应“更”役者,在习惯上可以称为“更”卒。“正”与“正”卒之称既有别而又相一。凡按律应从事军戍之役者,则通称为“正”,此为着重就其在役之龄方面而言之;凡正在从事军戍之现役者,则可通称之为“正卒”。此二义又实相连为一事,只是其中言各有所侧重而已。然“更”卒与“正”卒,并非两类人之别,而是同一个人应为国家所尽的两类不同性质的徭役义务之不同。“更”、“正”起役年龄先后稍有所差。先为“更”,待稍壮之后,即按法定年龄“移为正”,并按编次从事正役。每一个男子一生,在法定役龄期限内,既需为“更”,又需为“正”。“更”的役期以月计。“一更”就是一月的时间。正役役期以岁计,所谓“一岁屯戍,一岁力役”即是也。时间总为二年。

广濑薰雄《张家山汉简所谓〈史律〉中有关践更之规定的探讨》[※注]认为《史律》中的更数表示的是践更轮到的比例,即践更几个月轮到一次,最大的更数是十二更,践更的就更期限从一开始就是一个月,践更的“更”不限于更卒,在一般庶民的场合,指的是徭役;在官员的场合,指的就是官员的日常业务。杨振红《秦汉简中的“冗”、“更”与供役方式——从〈二年律令·史律〉谈起》[※注]认为秦汉简中屡见“冗”与“更”同时出现的情况,它们是表示供役方式的一组用语,相当于唐代的“长上”和“番上”。冗指长期供役,更指轮更供役。其适用人群包括官吏的各种散职、到官府供役的丁、夫、色役、隶臣妾等。曹旅宁《张家山汉简〈史律〉考》[※注]认为张家山汉简《史律》中的“践更”是“迁擢升降”的意思,“更”是卜、祝的等级。

关于田税及征收方式,学界主要有两种看法。一些学者认为秦及西汉的田税征收方式为按户按顷计征,无论有无一顷之地都要交纳百亩田税。如黄今言《秦代租赋徭役制度研究》[※注]指出,秦代征收田租的办法已不同于殷周时期的“因地而税”,其具体做法有三:一是分成计征,“訾粟而税”,即酌量农民一年收获粮粟的多少来确定田租的租额。二是以“百亩”作为征收田租的一个计算标准,也就是说,国家在征收田租时,是“以其受(授)田之数”,即一户有田百亩进行计征的。三是“舍地而税人”。所谓“舍地而税人”,并不是国家不收田租,只收人头税,只是不像过去那样完全根据土地的多少收税,而是“地数未盈,其税必备”。哪怕是一户没有“授足”百亩的土地,也得按有田百亩的标准交纳田租。这与睡虎地秦简《田律》“入顷刍稾,以其受田之数,无垦不垦,顷入刍三石、稾二石”的规定是完全相吻合的。因此在封建土地国有制占主导的秦代,其田租的征收办法,是以一户(五口之家)有田百亩的假设,而按人户征收的。田租的征收主要是基于“地”,但又与“户”有关。“田亩”是约数,“人户”是实数。那些有田百亩的人固然要按亩纳租,而没有“授足”百亩的国家佃农,同样要交顷田之租。秦代的田租,行“十一之税”。秦孝公十四年“初为赋”应释为“初为口赋”。另文《从张家山汉简看汉初的赋税征课制度》[※注]指出,根据张家山汉简可知:当时的田税主要是田租和刍稾,征收办法是既“按顷计征”,又与“人户”有关。田租与刍稾税的比例是12.7∶1;而末业税的税目繁多,有各种工矿税和市税、关税等。税率较高,有的达20%以上,反映了官府对工商末业的重税政策;汉初的赋目基本上沿袭了秦制。敛赋方式有按“口”、按“户”两种,按户征收的“户赋”,非口算之外的独立赋目。“户赋”与“赀赋”,二者不当混同。

臧知非《汉代田税征收方式与农民田税负担新探》[※注]认为从征税方式说,汉代采用的是定额税制,但是并非如人们所理解的那样自始至终都是亩税若干,而是有一个变迁过程。西汉承战国和秦朝之旧,田税按户按顷计征,亩税虽轻,但农民无论有无一顷之地都要交纳百亩田税,其田税负担远远超出人们想象,高者达十税伍;东汉初年,改为按亩计征,国家规定的税额已然有限,但因收税方式的新弊端,农民实际负担则重得多。另文《汉代田税“以顷计征”新证——兼答李恒全同志》[※注]指出,秦朝实行授田制,按顷计征田税。刘邦下诏“复故爵田宅”,完全继承了秦朝的土地制度和税收方式。张家山汉简《二年律令》表明西汉亩积是二百四十之亩,严格执行按名籍授田的制度,授田标准是每夫一顷,军功爵者增加授田;刍、稿税按顷征收,数量和秦相同,但西汉是实物和货币并举而以实物为主;谷物和刍、稿是田税的不同表现形态,都是田税的构成部分,田税按顷征收不容置疑,这也是汉初农民迅速破产的原因之一。

一些学者认为睡虎地秦简《田律》“入顷刍稾,以其受田之数,无垦不垦,顷入刍三石、稾二石”的规定是针对刍稿税的,田租征收则根据实际耕种的土地数量按亩课征。[※注]比如张金光《秦自商鞅变法的租赋徭役制度研究》[※注]指出,秦的赋税制度是既“税人”而又未尝“舍地”。一部分按人户征收,若户赋之类。而田租刍稿则是按田亩征收的。关于租率和租额问题,秦自商鞅变法后,田租应是结合产量,按照一定租率,校定出一个常数,作为固定租额。也就是说,基本上是实行定额租制,而不是单纯的分成租制。秦孝公十四年的“初为赋”,大概就是对一些赋敛开始统一制定常制。“初为赋”应即是初为“户赋”。这是沿自古兵赋,而始以常征户赋的名义固定下来。“户赋”见诸秦律,是最可靠的法律概念。大致秦在昭王之前,关于赋,很可能只有“户赋”这一种,“口赋”是其后新设的制度,或即由户赋转来。户赋征收,系以户为单位。

李恒全《也谈西汉田税的征收方式问题——与臧知非先生商榷》[※注]不赞成“田税亩收三升,按百亩征收”的观点,认为汉代田税是按实有亩数计征的,而非以百亩为单位。另文《汉代田税百亩征收说确难成立——与臧知非先生再商榷》[※注]认为战国时期各国实行授田制,但田税并非以顷为单位计征,秦朝基本土地制度是私有制,不是授田制。汉代“名田制”是土地私有制,不是授田制,其田税以亩为单位,而不是以顷为单位计征。李恒全、朱德贵《对战国田税征收方式的一种新解读》[※注]指出,学界一般认为战国田税是以顷为单位征收的,其根据有两点:其一,云梦秦简《田律》之“入顷刍稿”条规定刍稿以顷为单位征收;其二,认为战国各国均以顷为授田单位。但这种观点是不能成立的,理由有二:第一,云梦秦简《田律》之“入顷刍稿”条只说明秦国刍稿是按顷征收的,但不能说明田税也是按顷征收的,因为该条没有规定田税的征收方式,恰恰说明田税征收方式与刍稿是不同的;第二,战国各国并不是都以顷为单位授田的,即使像秦魏这样以顷为单位授田的国家,其田税也不是按顷征收的,因为农民的百亩之田并不单纯种植一种谷物,而是几种谷物并种,这决定着田税只能以亩为单位征收。李恒全《从张家山汉简看西汉以亩计征的田税征收方式——兼与臧知非先生商榷》[※注],认为刍稿税与田税是不同的税种。秦朝刍稿税按顷计征,但田税按实有亩数征收。张家山汉简《算数书》的大量材料证明,汉初田税是以亩为单位,按实有亩数计征的,所谓西汉田税以顷征收的说法不能成立。

此外,学者们还围绕假税、军赋、赋额、户赋等问题展开了讨论。祝瑞开《汉代的公田和假税——附说秦的“受田”和“租”“赋”》[※注]认为,秦汉时期的所谓国有土地,相当大的部分是少府所掌管的“山海池泽”以及郡国各地的陂田、草田等,这是皇帝私人占有的土地,不能称为国有土地,它初期相当大的部分采取了“市井之税”的剥削形式。从汉武帝开始到东汉,封建政府管理的“官田”和屯田——这是国有土地,数量有了较大增加。但就全国来说,所占比重还是不大的。秦汉时期,大量存在的是封建地主和自耕农民的土地,而封建地主的土地所有制影响并决定着皇帝私人占有的“公田”、国有土地和自耕农民土地的发展。它使后者分化、破产;而使前二者与之合流,也采取私租、假税的剥削形式,并向新的农奴制—部曲佃客制发展。曹魏时期的屯田制就是在这一社会发展趋势下出现的。因此,秦汉时期,封建地主土地所有制处于主导和支配地位,夸大秦汉时期的土地国有制是缺乏根据的。柳春藩《论汉代“公田”的“假税”》[※注]提出,汉代假税分地租、地税和渔采税三种类型,而非仅为地租。

于琨奇《秦汉“户赋”“军赋”考》[※注]认为秦汉的户赋即是军赋,它是在国家发生战争的情况下,以家赀为根据,向编户齐民征收的一种临时性的赋税项目。马怡《汉代的诸赋与军费》[※注]认为汉代的诸赋(口钱、算赋、更赋、家庭资产税等)同国家的军费需求之间存在着相当密切的联系,诸赋是汉代国家军费的主要来源。汉代国家的大部分军事开销,包括军事装备、边防和战争经费等,都是由按人、户征收的诸赋来供应的。

岳庆平《汉代“赋额”初探》[※注]根据江陵凤凰山汉简,提出汉代以算征收的赋为“取民之赋”,一部分用于上交中央财政,即“算赋”;一部分用于地方财政,无定额,因地、因时而异。杨振红《龙岗秦简诸“田”、“租”简释义补正——结合张家山汉简看名田制的土地管理和田租征收》[※注]结合张家山汉简等简牍材料,对龙岗秦简中诸“田”、“租”简进行再考释。认为龙岗简116“吏行田赢律”之“行田”意为“授田”。龙岗“行田”、“田籍”、“程田”、“程租”、“程”、“租”、“匿田”、“盗田”诸简反映的是秦名田宅制下的土地管理和田租征收制度。乡是秦及西汉初年国家实施土地管理、田租征收的基本单位。乡部啬夫及其属吏——部佐(汉为乡佐)每年需对百姓土地占有、耕种、收成等情况进行检核,制成田比地籍、田命籍、田租籍,将副本上交到县。对占有土地没有达到法定标准者,国家通过“行田”补其不足。田租征收施行“程租”制度,以当年耕种的土地即垦田为征收对象,根据亩产量确定田租额。对侵占公私田宅的“盜田”、部佐在田租征收中的“匿田”、“遗程”、“败程”等违法行为,国家制定了严格的惩罚措施。另文《从新出简牍看秦汉时期的田租征收》[※注]认为,秦及汉初田租征收存在东西方差异,原秦、楚地区实行程租制即定率租,关东地区则实行定额租,西汉中期始在全国推广定额制。臧知非《从〈吏民田家莂〉看汉代田税的征收方式》[※注]指出,孙吴把国有土地按质量分为“熟田”、“旱田”两类租给农民,征收不同标准的田租,其“熟田”、“旱田”的数额是人为地“定”出来的而非依据土地质量的自然状况而统计出来的数量;东汉自章帝以后把土地“差为三品”而税之,吴简的问世,间接地证明了东汉土地分为三等之后是分别征以不同数额的田税;孙吴的“熟田”、“旱田”之分是东汉田分三等的发展,尽管租、税性质不同,但方式一致。

田泽滨《汉代的“更赋”、“赀算”与“户赋”》[※注]认为“更赋”即“过更”;“赀算”并非财产税,但按“赀”区分为“高赀”“中赀”“赀不满二万”(“贫民”)等类别却与徭赋的征敛相关,“赀”于赋役的敛派有一定的参考作用。这种情况对于后来户分九品和户调征收实行“九品相通”,“哀多益少”,“使贫富相通”,都有历史的直接联系和影响;“户赋”并非具体单一的税目,通常指某户丁口全部徭役赋税的概称。高敏《关于汉代有“户赋”,“质钱”及各种矿产税的新证——读〈张家山汉墓竹简〉》[※注]指出,第一,汉代的所谓“户赋”并不是新税目,而是把口钱、算赋的按人头收的“赋税”改为按户出税和把按顷亩入刍的刍税改为按户征收,只是由于征收方式的改变,故有“户赋”之名。其征收对象为“卿以下”的获爵者,从征收量来说,都比原来的口算赋和按授田顷数输刍三石要轻得多,故“户赋”为优待有爵者的税目。于振波《从简牍看汉代的户赋与刍稾税》[※注]根据秦汉简牍指出,汉代的户赋与刍税都是对秦制的继承。户赋是诸多赋税中的一个单独税目,而非一户内各项赋税的总称。“卿爵”在免纳田租、刍税的同时,却要缴纳户赋。户赋按户征收,刍税按田亩面积征收,均以征收饲草为主,主要供应本县之需,与口钱、算赋、田租等在性质上截然不同。朱德贵《张家山汉简与汉代户赋制度新探》[※注]、《从〈二年律令〉看汉代“户赋”和“以赀征赋”》[※注]根据新刊布的张家山汉简相关材料考证指出,汉代户赋的征收并非人头税按户征收,也不是始终按照“每户每年出户赋二百钱”征收。户赋的征收标准在汉初是按爵位分等级征收,其后随着爵制的泛滥,逐渐为以赀征赋的标准所取代。

高敏《论西汉前期刍、稾税制度的变化发展——读〈张家山汉墓竹简〉札记之二》[※注]对云梦秦简、江陵凤凰山十号汉墓简牍、张家山汉简中有关秦汉时期的刍、稾税制度的记载,进行了全盘考查,勾勒出其发展变化的脉络。臧知非《张家山汉简所见西汉矿业税收制度释析——兼谈西汉前期“弛山泽之禁”及商人兼并农民问题》[※注]认为,西汉前期工商业主通过授田制度获得山川林泽等矿产资源的所有权,以“占租”的方式向国家交纳定额税,走上富贵之路。而授田制之下的个体农民,则因为实行按户按顷征收以货币形态为主的定额田税(租)制度而不可避免地成为工商业主的兼并对象,走上“卖田宅、鬻子孙”的破产流产之路。税收制度是西汉前期“法律贱商人,商人已富贵,尊农夫,农夫已贫贱”的深层原因。

杨振红《从张家山汉简看秦汉时期的市租》[※注]指出,市租是秦汉时期针对在“市”场中出售商品的商人征收的商品交易税。商人通过占租即申报的方式,向主管官吏申报营业额,然后按照自己行业的法定税率,交纳市租。商人如果不如实申报,瞒报或少报,一旦被发现,要没收其所有货物和卖出的钱,没收其摊位(商铺),将之驱除出市。伍人、列长若不举报,也要受连带处罚。市的长官市啬夫及其属吏负责市租征收,征收时一定要当着商户的面儿,将收取的钱放进只能进不能出的缿中,并且和商户签订一式三份的券书(契约),将中间的那份上交县道官,以防止他们将市租私吞。由于市租和质钱、户赋、园池入钱等“山川园池市井(肆)租税之入”,在秦及西汉时期属帝室财政收入,而非国家财政收入,所以法律明文规定县道官不得擅自动用上述税收,而要将其通过郡上报丞相、御史。可以推想,丞相、御史最终会将它们转给少府,由少府进行支配和管理。当时还对贩卖金银珠玉等商贩,征收特殊商品交易税,这种税收也属于市租的性质。与开采黄金要征收实物黄金的资源税一样,贩卖黄金也要征收实物黄金的商品交易税,即针对一定量的黄金征收若干铢的市租,汉国家为此制定了专门的法律,这可能就是史载的“租铢之律”。

长沙走马楼吴简中有许多“调麻”、“调布”、“调皮”的记载,引起学者们对吴国是否实行过户调制问题的关注和讨论。王素、宋少华、罗新《长沙走马楼简牍整理的新收获》[※注]直接把吴简中所见的“调”称为“户调”,并根据吴简披露当时户分九品,推测传世文献所记西晋特别于“平吴之后”,又“制户调之式”,首次采用“九品相通”原则,应该含有吴国的户调内容。对此,高敏有不同看法。他认为《新收获》所引用的吴简,不见一枚简牍中有“户调”二字。简文中的“调”几乎无一例外属于动词,是调发、征调、调运之意,而不是作固定名词的“户调”之“调”。根据吴简,孙权时期明确地实行了汉代的口钱、算赋制度,那么作为取代口钱、算赋制度的“户调”制就不可能实行,因为二者是同一种税。由此他得出了孙吴时期无户调之制的结论。[※注]王素对高敏的意见作了回应,他在《吴简所见“调”应是“户调”》[※注]中指出,吴国既然承袭汉制,汉代户调与口钱、算赋长期并行,则吴国户调与口钱、算赋并行也并无矛盾。本来,户调为按户征收实物,口钱、算赋为按人征收现金,二者存在很大的不同,不能根据后来户调取代口钱、算赋,而简单地将二者视作同一种税。至于二者合并为一种税,由于存在很大的不同,更需要一个较长的过程。而吴国则始终处于这个过程之中。因此,称吴简所见的“调”为“户调”,是没有问题的。高敏再撰《长沙走马楼吴简中所见“调”的含义》一文与王素商榷,重申吴简中所见的“调”都非“户调”之“调”,以及几乎所有“调”字都是作动词用的调发、征调之意。不过认为从有关竹简中可以窥探出孙吴时期实行的口钱、算赋制度有逐步向户调制转变的轨迹。[※注]于振波《走马楼吴简中的“调”》[※注]认为,汉代的“调”除了按户或根据赀产征收外,还有多种途径,如按田亩、按奴婢数量等,为“正税”以外各种苛捐杂税的通称。史书中并没有关于孙吴进行赋税改革的明确记载,孙吴赋税非常繁重,对东汉赋税制度多有保留。走马楼吴简中的“调”应该属于苛捐杂税性质,与曹魏实行的制度化之户调不同。

杨际平《析长沙走马楼三国吴简中的“调”——兼谈户调制的起源》[※注]指出,魏晋的户调制由两汉的财政调度演变而来,而两汉的“调”经历了从财政调度向横调、杂赋敛、常税演变的过程。汉代常税以钱、谷二色为主,政府实物形态的消费以谷、布帛为大宗。即政府收入的主要是钱与谷,而其消费则主要是谷与帛,这种矛盾必须通过政府的财政调度来解决;各地区的财政收支不平衡的情况,也需要通过大司农的财政调度来解决。“调”的对象物,可以是调钱粮,也可以是调盐铁、调役、调丁夫等,但最多、最经常的,除了常税收入的钱粮外就是布帛。因为汉代的赋税收入本无布帛一色,所以大司农调布帛之前,就必须先经过以赋钱市买布帛这一环节。西汉政府正是以其手中所掌握的大量赋钱,通过赋钱市物这一中间环节来实现政府收入与政府消费在实物形态上的相对平衡。郡县行政系统或大司农财政系统的市物应调,是以国家财政收支平衡或富有盈余为前提的。当政府财政因战争或其他原因而入不敷出,被调地区或部门无物可调,又无赋钱可买时,大司农的调度就无法做到以实际的财政收入为依据,而往往不得不超出这个范围,向郡国横责调物。这么一来,单纯财政意义的“调”便逐步向带有赋税意义的横调演变。王莽时期出现严重的财政危机,在边郡战事告急、军费无着的情况下,羲和或纳言的财政调度根本不问郡国库藏是否丰赡,是否有物可调,或有足够的赋钱市买调物,而只是根据需要下达调度令,这种超出正常财政调度范围的横调度,最终只能由百姓来承担。这么一来,“调”一词,便从财政范畴的概念,逐渐向赋税范畴的概念演变,从中央政府与地方政府之间的单纯的财政调拨关系,演变为中央政府—地方政府之间的财政调拨关系与地方政府—郡国编户齐民之间的赋敛关系的双重关系。对于地方政府来说,它只是例行应调,但对编户齐民来说,无疑是新增加的负担。横调、横赋敛不仅变成民户的经常性负担,而且常常是民户比常税更重的负担。但在形式上,它还不是正式的赋税,还没有固定的税额或税率,还没有通行于全国的税则。东汉后期,因政治原因与战争原因引起的财政困难与财政危机持续的时间更长,也更严重,横调(不以库藏丰赡为前提的“调”)、横赋敛(常税之外的各种征敛)越来越多,横调与横赋敛的结合也越来越紧密,虽然有时仍保留用钱市买调物的形式,但实际上多不给值,而是敛及百姓,或征钱以市调物,或直接向百姓摊派调物,所以时人常将“调”与“租”或“赋”并称。东汉末黄巾起义后的军阀混战,导致经济崩溃。曹操除了在自己控制的地区实行屯田外,又开始整顿赋税制度,实行按户征收绵绢。至建安九年九月,曹操下令:“其收田租亩四升,户出绢二匹、绵二斤而已,他不得擅兴发”,完成了对赋税制度的重大改革:田租由比例税率改为定额税;原先的口赋、算赋和包括横调在内的各种横赋敛都归并为“户出绢二匹、绵二斤”,规定不得再有横调、横赋敛。于是“户出绢二匹、绵二斤”与“田租亩四升”一起取代两汉田租、口赋之制成为新的常税与主体税种。由于常税与主体税种的这一变化,国家财政收入与国家消费的内容终于在实物形态上取得相对的平衡。不过曹操所规定的“户出绢二匹、绵二斤”,当时并未正式称为“户调”,只是因为西晋平吴之后的“户调之式”也规定按户输绢绵,明显源于曹操之制,所以今人也将建安九年九月曹操规定的按户出绵绢称为“户调”。

在正常财政调度下,以用赋钱市绢帛为中间环节的调绢帛,与横调、横赋敛下的调绢帛,无论是对征调主体——政府来说,还是对纳调主体——纳绢帛的吏民来说,其意义都是完全不同的。正常财政调度下的调绢帛,并不增加政府的财政收入,也不增加纳调者的赋税负担,横调、横赋敛下的调绢帛,政府增加了财政收入,民户也加重了经济负担。走马楼吴简所见的“调布”、“调皮”都是官府用钱市买的,既非按户摊派,也不是按户等摊派,因而不属于赋税范畴,对于纳“调布”与纳“调皮”的吏民来说,都既不是常税,也不是“苛捐杂税”。但官府用于市皮之钱,至少有一部分来自对诸乡吏民的加征,因而“调皮”、“入皮”就至少有一部分属于横调、横赋敛范畴。

三 简牍文书与户籍制度

出土简牍包含不少关于户籍的实物资料,在很大程度上弥补了文献记载的不足,有力地促进了秦汉三国的傅籍、户籍制度、奴婢户籍等问题的研究。

关于傅籍问题。一般认为傅籍指广义的役籍,包括更卒、正卒和戍卒在内的徭役兵役,傅籍的年龄即起役的年龄,也是成年的标志。高敏《关于秦时服役者年龄问题的探讨》[※注]认为秦时服役者以十五周岁为始役年龄,即傅年为十五周岁,而且从秦到汉都以十五岁始役。另文《西汉前期的“傅年”探讨——读〈张家山汉墓竹简〉札记之六》[※注]利用张家山汉简的有关材料,再一次论证了秦时始役的年龄是十五岁的观点,并认为张家山汉墓竹简的出土可以确证傅籍者以年龄为标准;西汉前期一般庶民的傅年标准仍是十五岁;《二年律令·傅律》364号简所说二十岁、二十二岁及二十四岁的傅年,是对有爵者和有爵者之子实行优待的规定,并非一般庶民的傅年标准。张金光《秦自商鞅变法的租赋徭役制度研究》[※注]认为秦的傅籍、征役标准,前后有较大变革。先是年龄与身高二准并用。免老用年龄为准,傅籍征役则二准参用。后来才改为傅、免皆用年龄为准。具体说来,秦人于六尺六寸,即当十七岁时始傅,而于次年十八岁始役。有爵的庶民五十六免老,无爵者六十始免老。照此法定标准,秦百姓一生则有四十三年或三十九年在役。臧知非《秦汉“傅籍”制度与社会结构的变迁——以张家山汉简〈二年律令〉为中心》[※注]认为,秦汉傅籍于每年八月进行,秦和汉初是十七岁始傅,景帝时改为二十岁,昭帝改为二十三岁;傅籍是成年的开始,同时标志着政治身份的改变,在承担服徭役的义务的同时,也开始享受与其身份相一致的利益,按等级获得爵位、田宅、实物以及减免刑罚的特权,是社会经济、政治结构变动的制度因素之一。

也有学者持不同意见,认为傅籍专指著籍为正卒,即在正卒兵籍上登记,而更卒徭役的始役年龄早于正卒兵役,而和缴纳算赋的年龄相同,为十五岁。“正”指正卒兵役,包括一年屯戍(或卫士)兵役,一年力役即材官骑士的地方兵役。张荣强《〈二年律令〉与汉代课役身份》[※注]重新梳理了汉代课役制度及丁役制的发展演变轨迹,并探讨了“傅”、“睆老”、“免老”等课役名目及汉代妇女的服役问题。认为汉代已实行丁中制,“傅”指傅籍为正卒,相当后代服全役的丁,正卒不仅要服兵役而且要服徭役,十五岁至傅籍以及正卒止役后至睆老为次丁(中),所服为半役。杨振红《徭、戍为秦汉正卒基本义务说——更卒之役不是“徭”》[※注]利用张家山汉简和里耶秦简等新出简牍材料,尝试重新解构秦汉时期的徭役兵役体系。认为秦汉时期的徭役兵役制度以丁中制为基础,制定了两种起役年龄标准——十五岁和“傅”年。十五岁以上未傅者和睆老,相当于后代的次丁,只须服“更”的劳役和部分正役——“徭”,不须服“屯戍”兵役。“傅”指著籍成为国家正式兵役和徭役的负担者,时称为“正”、“正卒”或“卒”,相当于后代的“丁”。正卒除每年服一个月的更的劳役外,还有两项基本义务,即一岁屯戍兵役(无论是戍边、戍卫京师或戍卫郡县),一岁“徭”的力役。秦及汉初两者均是以每年一个月、傅籍期间完成一年的方式服役,高后五年始实行戍卒岁更之制。材官骑士是从正卒中选拔出来的职业军人,平时居家,战时征调,每年集中训练一个月,可以冲抵“徭”。

袁延胜《天长纪庄木牍〈算簿〉与汉代算赋问题》[※注]认为天长纪庄木牍《算簿》中的“事算”,体现了徭役承担者和算赋承担者的一致性;《算簿》中“复算”数额几乎占算赋总额的十分之一,应与汉代在不同情况下“复算”人员较多有关;《算簿》和《户口簿》的统计表明,汉代算赋承担者基本占总人口的一半;《算簿》中八月份和九月份的算赋数额,应分别是“八月算人”和“计断九月”统计的结果。杨际平《凤凰山十号汉墓据“算”派役文书研究》[※注]指出,江陵凤凰山10号汉墓出土的“凡十算,徙(?)一男一女”简册,有统一的格式:一里之内,打破“比”、“伍”界限,集若干户“凡十算”为一单元,“凡十算”之前,实际上是统计各户算口的“算”簿。“徙(?)”字作动词用,表示某种行为,尔后的“一男一女(男某女某)”,则是该行为的对象人。“凡十算”是该简册的关键词组,起承上启下作用,既是此前部分的小计,又是后续行为的依据。该简册既是官文书,便与民间的合伙贩运商贸等无涉。被“徙(?)”的一男一女分属两户的这一特点,又排除了其为迁徙活动的可能性。汉代算口,实际上也就是应承担政府使役之口。联系安徽天长西汉墓1号木牍的《算簿》和《九章算术》计算遣徭的算题,可知该简册正是基层行政组织据算派役的简册。汉代征发力役,通常是先派算口较多之户,后派算口较少之户。

于振波《“算”与“事”——走马楼户籍简所反映的算赋和徭役》[※注]指出,孙吴算赋的起征年龄为十五岁,与汉代相同;而最高年龄为59岁,比《汉仪注》所言略高。走马楼户籍简中所见算赋是针对成年人的(十五岁至五十九岁),事实上,孙吴可能对14岁以下的儿童也征收一定数量的人头税。孙吴口算的数额及征收时间似均无定制,大概相当于汉代的取民之赋,而非上交之赋。高敏《吴简中所见“丁中老小”之制》[※注]认为三国时期的吴国,实行了以十五岁成丁,被称为“大男”、“大女”,十四岁以下为小,被称为“子男”、“子女”或“小男”、“小女”,六十一岁以上为老,被称为“老男”、“老女”的丁中老小制度。

走马楼户籍简中登载各户家庭的结句简通常作“凡口若干事若干算若干事若干”,对于如何解释前后两个“事”的含义,学界有分歧。整理者最初推测“事”指简,即前一个“事”表示编造该户户籍所用的总简数,后一个“事”为书写缴纳算赋的家庭成员所用简数。[※注]这一看法后来受到了质疑。张荣强《说孙吴户籍简中的“事”》[※注]前一个“事若干”指课役口数,与家口总数结合,后一个“事若干”指徭役,与缴纳算赋的人数结合。而课役人口是在该户家口总数内划定,徭役则是从缴纳算赋者中征发。于振波《“算”与“事”——走马楼户籍简所反映的算赋和徭役》[※注]认为前一“事”当指有劳动能力的人,包括成年男女及有一定劳动能力的未成年女(或次丁),而后一“事”则指应当服役的人口。孟彦弘《吴简所见“事”义臆说》[※注]指出,“事”的内容很宽泛,既指徭役,又指算钱。换句话说,“事”是指政府向百姓征收赋税、征发力役,包括百姓应当完成官府所要求他们承担的种种义务。这些赋税、力役等是制度正式规定的,临时性或额外的摊派或征发,不能称之为“事”。“事”的具体内容,是由与它配合使用的赋税或力役来决定。谈的是算赋,则“事”的具体内容即指算赋;谈的是力役,则“事”的具体内容就是指力役。因此吴简中所谓“口若干事若干”,指该户有多少口,其中多少口服力役;“算若干事若干”,是指应缴纳多少算而实际要缴纳多少算。

关于户籍制度。高敏《秦汉的户籍制度》[※注]认为秦的户籍制度,自商鞅变法之后,日趋严格和完备,不仅按不同情况区分了各种不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,规定了生著死销的统一办法,也制定了户主申报和典老审查核实的登记户口的程序,还作出了不许擅徙、徙时必经审核批准和必办理更籍手续等规定,此外,关于户口登记的具体内容,也有一定的规格。秦的户籍制度,是秦统治者向劳动人民征发徭役的基础和课取赋税的依据。汉代户籍制度承袭秦制,户口的编制方式与秦制基本相同,亦有所更革,汉代有户等划分,有禁止任意流移和逃亡的“舍匿之法”,有对户口进行调查核实的一系列措施,如案比户口,造籍,每年将户籍层层上报接受中央的检查,利用“赐民爵”制度引诱流民重新占籍等,以此维护和巩固户籍制度。孙筱《秦汉户籍制度考述》[※注]指出,秦代户籍登录已初步制度化,尤其对成丁的登记十分严格,户籍登录和田土登录一起进行,户籍登录以成丁户主为主,以家为单位组成编户齐民,户籍有明显的等级区别。汉代户籍有两种基本形式,其一是由个人自己掌握类似身份证的名籍,内容较简单,书写格式一般按主人的姓名、县、里、爵、年龄、身高、肤色依次排列。其二是由各级政府掌握的户籍,可分为编户齐民籍、宗室籍、七科滴籍三种类型,各以户为登录单位,内容比较详尽,从户主身份至妻子、儿女、财产皆有详细记载。

张荣强《湖南里耶所出“秦代迁陵县南阳里户版”研究》[※注]指出,湖南里耶北护城壕所出户籍残简,典型的书写方式是分为五栏,分别著录壮男、壮女、小男、小女以及老男(女),与商鞅变法后秦国的户口统计方式基本一致。这批户籍简的显著特征是一户所有家口都写在一枚版上,版的宽度因各户家口情况的不同而宽窄各异。根据《周礼·秋官·司民》及汉儒郑众的注释,这种户版就是乡保存的户籍,也就是史籍中常常提到的“名数”。这批户版登录的各户籍贯都是南阳里,从其反映的家庭结构、书写格式特别是各户家口没有注明年龄或身高等情况来分析,应该是秦占领楚地后不久编制的。黎明钊《里耶秦简:户籍档案的探讨》[※注]指出,《史记·秦始皇本纪》秦献公十年秦“为户籍相伍”,户籍制度与什伍连坐制度并行,可见秦代曾经建立了一个严密的户籍制度,可惜具体而完整的户籍文书档案却一直未有发现,新出土的里耶秦简暂时公布了24枚户籍登记档案的简牍,其中10枚是完整的,另外有14枚为残简。由此批户籍档案的内容,以及其所显示的家庭类别,可知秦并没有严格执行分异法,小家庭虽然是主导的家庭类型,但社会上仍存在着相当数量的扩大家庭和联合家庭。陈絜《里耶“户籍简”与战国末期的基层社会》[※注]指出,里耶“户籍简”当为秦人侵吞楚国“青阳以西”之地后的产物,其编录年代或可定为战国末叶。“户籍简”中的“南阳”,为迁陵里邑之名,其上级行政单位或为设置在迁陵之都乡。南阳里大致有编户民20余户,涉及姓氏多达七八个,呈异姓杂居之状。编户民的家庭类型有核心家庭、主干家庭和联合家庭三类,但以前两者为主,联合家庭只是个别现象,大致可视为一种暂时性的过渡形态或贫困及其他原因导致的个例。家庭奴仆乃编户民的附属人口,他们与主家的人身隶属关系已得到法律的承认,而女性奴仆则可以通过婚姻或生育达到提高社会与家庭地位的目的。这些与基层社会形态相关的诸多特征,可以看成战国末期楚、秦两国基层社会的共性之所在。里中居民行编伍之制,但这可能属于秦文化因素,非荆楚旧有。

李均明《张家山汉简所见规范人口管理的法律》[※注]认为,汉初人口管理的主要内容包括对常住人口的登记及对逃亡者的惩罚。人口登记以户为单位造册,个人申报与官方查验双向进行,登记项目包括姓名、性别、年龄、爵级、健康状况等。诸县设有专门的档案库,用以存放有关人口及资产管理的簿册,对其保管及使用有严格的规定。对特殊人群设专门的登记册,如市籍、宗室籍等。奴婢如同主人的财产附着在主人户籍下。汉律允许人口合理迁徙,但须办理有关手续。户口的内容有变更时亦须及时登录。对逃亡者的惩罚意在防止在册人口的流亡,故专设有《亡律》章,而对隐匿者的惩罚通常与被隐匿者的罪行程度挂钩。可见,汉初有关人口管理的法律史从控制户口及防止逃亡两个方面考虑制定的。控制户口的手段是建立严格的登记及核实制度,对逃亡及隐匿者予以严惩。杨际平《秦汉户籍管理制度研究》[※注]认为我国比较严密的户籍制度建立于春秋战国时期。秦统一六国后,随着郡县制在全国范围内的全面实行,户籍制度也更加严密。汉五年刘邦诏“民前或相聚保山泽,不书名数,今天下已定,令各归其县,复故爵田宅”,实际上是一次在全国范围内清理与整顿户籍。从吕后《二年律令·户律》和县乡定户籍与郡国上计的关系看,汉代户籍应是一年一定。汉代户籍的主要内容是吏民家口名年,不包括赀产。据张家山二四七号汉墓竹简《奏谳书》、居延新简《甘露二年御史书》与三国吴简可知,汉代奴婢入籍。奴婢在法律上首先还是“人”,因此奴婢登入户籍、手实与户口账,而畜产等资财不在其列。奴婢对于其主而言(也仅仅是对其主人而言)是财产,所以奴婢又登入主人的赀产簿。二者并行不悖。因为奴婢只是“贱人”,所以奴婢虽然有“名数”,但不算编户齐民。刘敏《秦汉户籍中的“宗室属籍”》[※注]指出,秦汉户籍中身份等级最高的是皇族成员的宗室属籍。无论是居于京师的皇族,还是散居各郡国的宗室成员的户籍都归宗正掌管,各地要按时上报宗室户籍,是为上计制度的重要内容。并非所有皇族及后裔都具有宗室属籍,谋反者及其家属、毋节行者、五服之外者不具备宗室属籍。不仅有皇族血统者有宗室属籍,与皇室有姻亲关系者也可有宗室属籍,或称之“准宗室属籍”。宗室也不单纯是个自然的血缘或姻缘概念,还可以是人为刻意制造而成,即宣布没有皇族血统的人为宗室。秦汉宗室有属籍者数量相对有限,没像宋明那样出现宗室泛滥为患的局面。

袁延胜《论东汉的户籍问题》[※注]通过对东汉不同阶层人物户籍的考察,得出如下结论:①东汉时期的依附民,仍是国家控制下的编户齐民;②东汉时期的宾客,身份是自由的,仍是国家的编户;③东汉的奴婢是不入户籍的,奴婢一般作为主人的家赀登记在财产簿上,奴婢的地位在东汉有所提高;④东汉宗室有特殊的户籍,主要是指宗室王侯五属内的亲属。五属外的刘氏宗族则著籍于当地,已经是国家的编户齐民了;⑤东汉王侯的子孙,基本上著籍于封地;⑥东汉官吏并没有特殊的户籍,而且官吏不管在何处做官,户籍基本上不变动,仍在原籍。张荣强《长沙东牌楼东汉“户籍简”补说》[※注]指出,东牌楼出土的几枚东汉末年“户籍简”载有“算卒”之语,整理者认为是汉代“算赋之一种”;但汉代史籍中均不见“算卒”的固定称谓,此“算卒”当是指“算”(算赋)、“卒”(兵役)两种赋役名目。这几枚“户籍简”与里耶所出秦代户版、走马楼孙吴户籍简的形制、格式均不相同,既非乡户籍,亦非县户籍复本。根据汉代的造籍程序,从其所载内容均为“笃癃”“九十复”“甲卒”等特定名目看,东牌楼这几枚简应该就是临湘县案比民户的专门簿籍。

黎石生《长沙走马楼简牍所见户籍检核制度及其相关问题》[※注]指出,根据走马楼简牍中两枚关于户籍检核制度的木牍所记内容来看,当时孙吴政权检核户籍要经过官吏被书、隐核户口、登记为簿、破莂保据等四道程序。高敏《吴简所见孙权时期户等制度的探讨》[※注]指出,所谓户等制度,是指官府按居民家庭财产多少而划分户口等级的制度,关于秦汉时期如何征收家庭财产税、确定户等、评估家财等一系列做法,由于史料不足,还处于若隐若现之间。但是从西晋到南北朝,户分九品之制已经定型化,如果我们能找到从西汉的户分三等到南北朝的户分九品之间的过渡环节,则中国古代户等制度的发展变化过程就将更加明朗化。吴简的出土恰恰证明在孙权时期的长沙郡与临湘侯国境内,已经确立了三等九级的户等划分制度。张荣强《孙吴简中的户籍文书》[※注]认为汉代户籍是家口籍与财产簿的结合,每户之下载有家口及课役集计,以及在此基础上以乡或里的户口、赋役总计及诸色户口、役种的分项统计,体现出秦汉时期户籍与上计簿的密切关联。孙吴户籍没有财产簿的内容,人口与课役集计(总计)仍是重要构成。西魏大统籍A、B两卷反映的正是这种户籍的形式和特点。西魏苏绰定“户籍、计账之法”,割裂了户籍与计账的联系,此后唐代户籍不见户口、赋役总计的内容。孙吴户籍简的出土,弥补了汉唐间籍账研究的重要缺环。汪小烜《走马楼吴简户籍初论》[※注]认为根据吴简来看,户籍的种类应该很多。其中有一类登录项目齐备,登记对象是正式的民户,以户为单位,注明户主和其他家庭成员的身份、性别、年龄、丁中组别、健康状况、纳口赋和服徭役情况,还有户赋标记。这应该是作根本凭证的户籍,即正籍。此外,还会根据不同的需要编制不同的名籍,这些名籍也是户籍。于振波《走马楼吴简所见户与里的规模》[※注]指出,根据吴简统计,户平均4.80人,与传世文献中经常提到的“五口之家”相符。吴简中的里,其规模多在20—50户,不像传世文献中所说的那样整齐划一。长沙郡自东汉以来,人口密度已略有提高,但直到三国初期,地广人稀的状况依旧,里的规模仍然无甚变化,说明此时经济发展水平尚无明显改观。张荣强《走马楼户籍简中的“中”字注记》[※注]指出,走马楼吴简中经常可以见到用朱笔单独书写的“中”字。这一注记主要集中在户口簿籍和仓库出纳钱米布的账簿上。根据户籍简“中”字标注的具体位置,以及汉代编造户籍尤其是平时检核的程序,简中朱笔书“中”字和红笔涂改都是县廷勾校的结果。仓库出纳钱物账簿上的“中”字及涂改痕迹性质也是如此。

关于奴婢的户籍问题,学界分歧较大,一种观点认为奴婢不入户籍,而是作为财产登记在主人的财产簿上;另一种观点认为奴婢作为人列入主人户籍。

朱绍侯《秦汉的土地制度与阶级关系》[※注]认为,奴婢是主人的财产和会说话的工具,没有单独的户籍,他们作为主人的财产登记在主人的资产项内。傅举有《从奴婢不入户籍谈到汉代的人口数》[※注]认为汉代奴婢被当作财产登记在财产簿上,而不是当作人口,不是当作家庭成员登记在户口簿上。汉代奴婢在市场上也是当作商品买卖的。因此汉代奴婢不入户籍,汉代文献所统计的人口数,是专指“编户之民”,不属于“民”的奴婢是不包括在内的。另文《论汉代“民赀”的登记及有关问题——兼答杨作龙同志》[※注]重申此观点,认为奴婢是作为民赀登记在名籍上。

杨作龙《汉代奴婢户籍问题商榷》[※注]不赞同傅举有关于奴婢是作为财产登记在财产簿上的看法,指出秦律和汉律都有“谒杀”,即杀奴婢必须请示官府的规定,证明奴婢主已不能随意屠杀奴婢,并且在法律规定上,奴婢身份已提高到了“人”的地位。认为汉代奴婢是否列入户籍,应该分别三种不同情况:第一,汉代官奴婢隶属诸苑诸官,与民户无关;第二,宗室、公主及食封贵族之家另有名籍,他们所使用的奴婢也随同其主人而不入民籍户口;第三,汉代以口出赋,豪富民、普通地主及商贾的奴婢都被列于编民户口“下簿”。因此,两汉所载民户口数中包括部分奴婢在内。葛剑雄《西汉人口地理》[※注]认为皇室、列侯、豪右的奴婢、宾客、徒附等都被列入户籍。

王彦辉《从张家山汉简看西汉时期私奴婢的社会地位》[※注]认为,从张家山汉律有关奴婢法的内容来看,奴婢是以人的身份登记在民户的户籍;生命得到基本保证,刑事责任相当于父权家庭中的子女;奴婢免良的渠道不限于国家诏免,在一定条件下还可以代户继承主人的财产。由此可见,西汉时期由法律规定的奴婢的生存状况比之殷周有了很大改善。文霞《试论秦汉简牍中奴婢的户籍问题》[※注]认为,秦汉奴婢更多地是以资产性质或依附人口的身份登记于户籍,而没有以个人身份登记于户籍。这种情况与奴婢半人半物的身份特征密切相关。陈爽《走马楼吴简所见奴婢户籍及相关问题》[※注]认为,从走马楼孙吴户籍简中的奴婢户籍来看,孙吴多承汉制,奴婢附于良人户口之下,“户下奴”与“户下婢”应当是两汉至孙吴时期私奴婢在官方或正式文书中的称谓,民户中口食计算应当包括了户下奴婢。

四 简牍文书与吏制

吏制与地方行政史一直是秦汉政治史研究的重要主题之一,很多学者在这一领域中卓有建树,成果突出。强汝询《汉州郡县吏制考》,黄绶《两汉行政史手册》,瞿兑之、苏晋仁《两汉县政考》,严耕望《秦汉地方行政制度》等是较早对秦汉地方行政史进行全面研究的论著。随着简牍资料的不断出土和公布,秦汉地方行政史和吏制的研究得到进一步推进,关于郡县吏制、乡官里吏、官吏考课、学吏制度、吏休制度、吏役、吏户等问题都有广泛而深入的探讨。

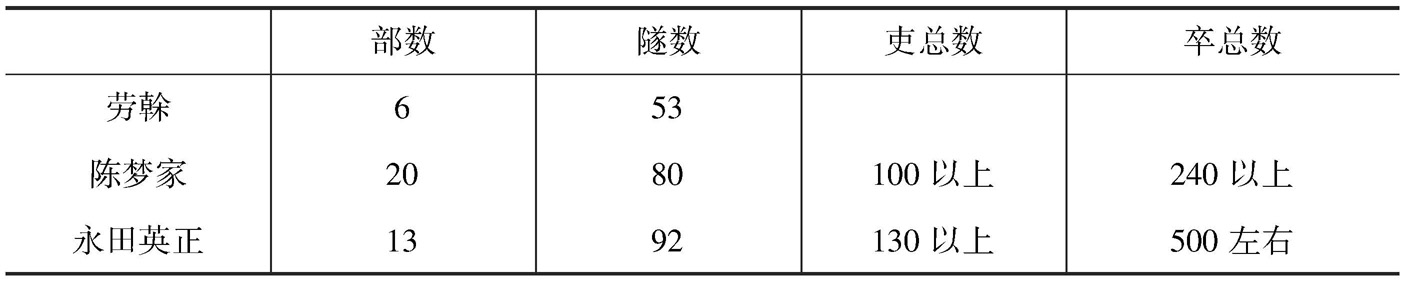

关于郡县吏制。于豪亮根据云梦秦简中的有关资料,结合金文、居延汉简以及传世文献的相关记载,对内史、大田、大内、少内、工师、邦司空、县司空、尉、司马、发弩、敦长、仆射、士吏、县道啬夫、令史、校长、假佐、都官等职官进行了考证和讨论。[※注]劳榦从居延汉简入手,展开了对汉代地方行政制度的研究。他在《汉代郡制及其对于简牍的参证》[※注]中,结合文献和简牍资料,讨论了两汉郡制问题。他认为郡是汉代地方政治的根本,郡可以决定县的一切,县仅起辅助作用。他在《汉朝的县制》[※注]中,结合汉简,研究了县令长的职责、县丞尉及掾属等问题。他在《从汉简中的啬夫、令史、候史和士吏论汉代郡县吏的职务和地位》[※注]中,研究了汉代郡县属吏问题,认为士吏、候长和啬夫是同等地位,西汉时代太守府的各曹曹史,除去佐史、小史以外,其正式名称为卒史。郡县和边塞中的吏,由于辟署的主管不一样,其阶等、职守和名称也有差别。陈梦家在《汉简所见太守、都尉二府属吏》[※注]中,以汉简为主而与史书相印证,并利用汉代铜器、碑刻、封泥、印玺上的铭文,对太守及都尉二府的官僚组织(即阁下与诸曹)和属吏,以及文书签署等作了详细考证。周振鹤《西汉地方行政制度的典型实例——读尹湾六号汉墓出土木牍》[※注]从吏员设置角度探讨西汉县级行政区划的等第,认为至少在西汉末年,已经在大小两等县里又再细分为两等,侯国同样也有差等。张家山汉简资料表明,汉初即存在千石县、八百石县、六百石县、五百石县、三百石县五种类型的县。[※注]金秉骏《试论尹湾汉牍中的太守府属吏组织——兼论汉代太守府属吏组织的变化及其性质》[※注],根据《尹湾汉简吏员考绩簿》,从“掾吏”编制、“增置”、“以故事置”、“请治所”、“赢员”等方面考察了西汉太守府属吏组织结构及其背景,并考察了从西汉到东汉太守府属吏组织的变化。

廖伯源《简牍与制度——尹湾汉墓简牍官文书考证》[※注]一书,由《汉代仕进制度新考》、《汉代郡县属吏制度补考》、《汉代地方官吏之籍贯限制补证》、《〈东海郡下辖长吏名籍〉释证》、《汉书敬丘侯国与瑕丘侯国辩》、《东海郡官文书杂考》等六篇论文组成。注重利用尹湾简牍资料研究汉代官制,在验证其师严耕望的结论的同时,也对师说作了大量的补正。明确指出西汉后期郡县属吏称谓存在着实际职务称谓与类别称谓之分的现象,给尹湾简中郡县属吏的类别称谓系统与实际职务称谓系统建立了对应关系,并在此基础上研究了西汉后期郡县属吏的等级划分情况。通过对《东海郡下辖长吏名籍》的考证,指出郡县属吏以功次迁补成为长吏这一原不为史家注意的升迁途径,实际在汉代仕进制度中占有重要地位,为西汉仕进之主要途径,东汉亦然,汉代仕进制度,当大幅改写。通过对《集簿》及《东海郡吏员簿》的考订,指出汉初与西汉中叶以后郡县属吏制度的差异,推论《东海郡吏员簿》所载之吏员名目,当是汉初郡县属吏之名目,而严耕望《秦汉地方行政制度》所考汉代郡县政府组织之属吏名目盖为西汉中叶以后及东汉郡县政府组织扩大后属吏的实际吏职名目。在补证严耕望关于汉代地方官吏之籍贯限制即长吏不用本籍、属吏必用本籍的看法时,得出侯家丞及文学应无籍贯限制、盐铁官有籍贯限制的新见解。

谢桂华《尹湾汉墓简牍和西汉地方行政制度》[※注]一文全面系统揭示了尹湾汉简中的档案文书所反映的西汉地方行政制度,特别指出太守府实际所用的属吏数远远超过了定员数。在另文《尹湾汉墓所见东海郡行政文书考述》[※注]中通过对《集簿》和《东海郡吏员簿》的考证,探讨了东海郡的建置和吏员设置包括名称、员数和秩次等问题。李解民对《东海郡下辖长吏名籍》的部分释文重新作了校订,并对其所涉及的长吏籍贯、官吏的任用类型等地方官制问题进行了探讨。[※注]卜宪群《西汉东海郡吏员设置考述》[※注]指出汉代吏员设置遵循有定员编制、按名目设置、随事广狭而设官等原则,体现了帝国行政管理的制度化和理性化的原则。杨际平《汉代内郡的吏员构成与乡、亭、里关系研究——东海郡尹湾汉简研究》[※注]认为,官、乡有秩以及侯国的侯家仆、行人、门大夫为百石吏,令史、狱史、官啬夫、乡啬夫与游徼为“斗食”,乡、里为同一系统,邮、亭为独立于乡里之外的另一系统。于琨奇探讨了《集簿》和《东海郡吏员簿》统计数的差异以及部分官吏的秩级、职能、统属关系,并对郡太守属下少府机构的设置,作了重点探讨。[※注]汤其领则探讨了侯国吏员设置问题,认为不同侯国吏员设置不同,东海郡所辖侯国多属宣、成二帝所封的王子侯国,吏员大致分为行政系统和家政系统,同时接受朝廷和郡府的双重管辖。[※注]蔡万进探讨了郡府属吏巡行视察制度、吏休制度和卒史署曹制度等问题。[※注]廖伯源《汉初县吏之秩阶及其任命》[※注]就《张家山汉简·二年律令·秩律》所载二百五十石、二百石、百六十石、百二十石等秩等作了考证,认为是汉初承秦制而建立,推论汉初县廷诸属吏及乡亭吏之秩高者(百二十石以上),皆朝廷所任命。县属吏为郡县长吏自行辟除,实为西汉中叶以后形成之制度。邹水杰认为秦代县属吏的设置非常复杂,且行政职责不很明确。张家山汉简显示汉初县下有秩吏有二百五十石到百廿石的秩级。汉初以降,县属吏的秩等进行了大调整,有秩固定为百石,数目也大大减少。从秦至汉,县属吏的设置逐渐体现出制度化、科层化的发展趋势。汉初县廷中存在两部分人:一部分是按制度辟署的属吏;另一部分是县令长自行招聘的宾客,他们是县令长的私吏,公私吏的划分不很清晰。西汉中期以后,私吏消失,制度上明确了分曹执事。[※注]他在《两汉县行政研究》一书中分析了两汉县廷中的吏员设置和县级吏员在县级行政层级结构中的地位,认为县廷官吏是由县令长、丞尉和掾属三个层级组成的,县中诸事由县令长负总责,丞尉佐之,具体执行则由各个掾属分工合作。两汉县廷组织管理接近科层制的管理方式。[※注]

侯旭东《传舍使用与汉帝国的日常统治》[※注]依靠汉简,结合文献,探讨传舍使用情况与汉帝国日常统治的关系。首先,利用尹湾汉简中的《元延二年日记》考察作为郡吏的墓主在汉成帝元延二年(公元前11年)一年中出行情况及使用传舍的次数、目的,探讨郡吏日常活动与传舍使用的关系。其次,利用尹湾汉简五号木牍分析东海郡官员承担的外繇与使用传舍的关系,并结合西北汉简中的“传”文书,揭示外繇与传舍使用在汉代官员日常活动中的普遍性。最后,从县的角度分析刺史行部与郡守行县、皇帝或朝廷使者出行以及日常祭祀与传舍使用的关系。简言之,传舍在维护帝国上对下的监督与巡视、人员与物资的调动这两项维持帝国持久存在的活动上均发挥了支撑作用。尽管传舍及管理传舍的官吏地位低微,似乎无足轻重,它却是保证帝国存在与正常运转不可缺少的机构。

关于乡吏。除了郡县吏,乡吏的设置、职能等问题也备受关注。关于“啬夫”的问题曾是一个热点,许多学者参与了讨论。如高敏《有秩非啬夫辨》[※注]、《论〈秦律〉中的“啬夫”一官》[※注],郑实《啬夫考——读云梦秦简札记》[※注],裘锡圭《啬夫初探》[※注],钱剑夫《秦汉啬夫考》[※注],朱大昀《有关“啬夫”的一些问题》[※注]等,都提出了自己的看法。其中裘锡圭《啬夫初探》一文,专门讨论了百石以下俸禄的啬夫,指出其名称很多,计有大啬夫、县啬夫、乡啬夫、田啬夫、民啬夫、官啬夫等十多种。张金光《秦制研究》[※注]、徐富昌《睡虎地秦简研究》[※注]、大庭脩《秦汉法制史研究》[※注]等都辟有专门的章节讨论汉代的啬夫问题。余行迈《汉代的乡亭部吏考略》[※注]详细考察了“部亭长”、“县游徼”和“乡啬夫”的缘由及其意义。仝晰纲《秦汉乡官里吏考》[※注]认为乡官名义上由乡举里选决定,实际上为乡里富绅所垄断。马新在《两汉乡村社会史》[※注]中对乡官里吏的职责作了全面的概括。王彦辉《汉代豪民与乡里政权》[※注]研究了豪民对乡里政权的影响,揭示出豪民通过出任乡官里吏,从乡里政权入手,再出仕郡县右职,构筑起地方权力格局。吴大林、尹必兰《西汉东海郡各县、邑、侯国及乡官设置》[※注]利用尹湾汉简资料探讨了西汉东海郡的乡官设置。卜宪群《秦汉之际乡里吏员杂考——以里耶秦简为中心的探讨》[※注]以公布的部分里耶秦简内容为参照,结合云梦秦简、江陵凤凰山汉简和张家山汉简,探讨了秦汉之际乡里吏员的设置情况,指出秦汉乡里吏员的设置有一个动态变化的过程。秦汉之际,国家在乡里基层社会建立了多层次、多系统的官僚管理网络,如在乡里之中除了乡啬夫、乡佐、里典、里佐之外,还有属于都官系统的乡司空、仓主、田官、田典等;乡里吏员的秩次较以后秩次级别为高,乡啬夫的秩次从百廿石到二百石不等,要经过中央任命,里一级的领导人也要经由一定的程序由上级任命;秦汉之际吏员的设置反映了秦制对汉初制度的影响。王爱清《关于秦汉里与里吏的几个问题》[※注]也认为秦与西汉初里吏的选用权在县而非民选,由此保证了国家对基层社会的有力控制。臧知非《简牍所见汉代乡部的建制与职能》[※注]亦利用新出简牍资料,讨论了乡吏的设置与执掌情况。认为汉代的乡因辖区和人口分为不同级别,其性质是县政权的分支机构;乡佐、游徼与乡有秩、啬夫并非是一一对应的辅吏与主吏的关系,而是同属县吏序列,受命县廷行使民政、司法、社会治安、生产管理诸权,征缴赋税,征发徭役,是县政府行使其统治权力的基础,乡官部吏的行为直接关系到地方政治运作质量和社会秩序的稳定与否。王彦辉《田啬夫、田典考释——对秦及汉初设置两套基层管理机构的一点思考》[※注]认为秦及汉初国家在乡里设置两套平行的管理机构——乡部和田部,田部的吏员有田啬夫、田佐,里中有田典。县级总管农田水利事务的职官为都田啬夫。田部的职责主要包括计户授田,编订田籍;管理农田水利,督促生产;饲养官有牛马,保护耕牛不受伤害;征收田租和刍藳税等。田部之设源自国家授田,可以佐证授田制是当时实际实行的制度。西汉中期以后,随着授田制的废止和土地私有权的确立,乡里职事从简,田部并职于乡部,但县置都田啬夫一直存续至东汉。

吴荣曾《汉代的亭与邮》[※注]根据新出简牍资料,对素有争议的汉代亭与邮的问题进了论证,结论认为:汉代的亭并不隶属于乡,其性质是禁盗贼,和掌管民政的乡里不同,和乡是平行关系;邮在西汉时是地方上的文书传送体系中的一种机构,东汉人以为西汉时邮被置取代是没有根据的;汉代的驿,主要指传送文书、信件的驿马,驿成为驿站当在汉以后。黎明钊《汉代亭长与盗贼》[※注]指出,汉代地方社会广泛地分布着豪族大姓,无论在中原核心地区,抑或在边陲地区,只是正史不一定以大姓、豪人、豪族称之而已。地方豪族大姓早已融入官僚系统,成为郡县掾吏,乡里亭长,甚至已是百石以上的地方长吏,其家族成员散布在官僚结构之中,有广大的关系网络。负责逐捕盗贼的亭长,以及其部下求盗、亭候、亭父等人,其出身颇有来自地方大姓者,他们当中也不乏守法爱民的循吏,但具体事例表明,有部分大姓合谋犯法,仿如群盗。尤其边陲地区的盗贼、群盗,颇有以地方大姓为首者,可见盗贼、群盗与地方大姓之间有着非常密切的关系,中间有很多是重叠的。李炳泉《两汉戊己校尉建制考》[※注]利用新出土的敦煌悬泉汉简资料,对汉代设置于西域的重要职官戊己校尉重新进行考释,认为其职数情况是:西汉元帝至哀帝和东汉明帝时所设的戊己校尉,实际上均为戊校尉和己校尉二职,后又都合并为戊己校尉一职;无论是分设二职,还是仅设一职,其属官都分别有校尉丞、部司马、曲候及校尉史、司马丞、候令史等。作为中央派往西域的驻屯兵的军事长官,无论戊校尉、己校尉还是戊己校尉,除听命于中央,大约西汉至东汉中期要受敦煌太守节制,此后则由凉州刺史领护。高荣、张荣芳《汉简所见的“候史”》[※注]指出,作为汉代边塞防御组织的基层官吏,候史与候长之间不是一般的主官与属吏的关系,候史常以候长副贰的身份处理部内各项事务;候长总揽所部各燧,候史则主理一燧或数燧,故候史不一定与候长同驻一处;候长空缺或休假、取宁不在署时,由候史代理其职。

关于考核任用。安作璋《汉代官吏的任用和考核制度》[※注]认为汉代的考课分为中央考郡和公卿守相、部门主官课属吏。于振波《汉代官吏的考课时间和方式》[※注]认为汉代的考课是一个连续的过程,有岁计、月计、季计甚至按旬、按日考核,官吏级别越低,被考核的次数越多。考课时间分为上级视察下级和下级向上级汇报两种,并采用“校”的方式检验簿籍。陈乃华《从汉简看汉代对基层官吏的管理》[※注]利用居延汉简探讨了西北边地对基层官吏的管理情况,认为在西北边郡,汉代在基层官吏的任用上仍然遵循法家“循名而责实,因能而授官”的传统,统治思想的变化对此影响极小或几乎没有,这主要是与基层稳定性有关;从任命程序看,汉代基层官吏必须在接到正式任命通知后才能上任;县对下属官吏负有直接考课职责,并将考核结果与上计内容一起上报。邹水杰、岳庆平《西汉县令长初探》通过对传世文献和尹湾汉简的综合研究分析得出如下结论:权贵之家和贫困之家的子弟都可以通过小吏迁升为长吏,县令、长中儒生和文吏在数量上也不相上下。

关于学吏制度。邢义田《秦汉的律令学》[※注]对秦汉时期的学吏制度进行了探讨,指出秦汉官吏习律令,大体都依循“以吏为师”形式。秦代有专主法令传授的官吏,也有专供吏的子弟学习的学室;学习者称为“弟子”,学习有一定的进程和教本。《睡虎地秦墓竹简》中的《为吏之道》应是一份教材,可能是专门编写的教本,《语书》则可能是以一份实际的行政文书为教材,用来训练地方官吏。汉代习律为吏很普遍,一般人从闾里书师或其他途径学书识字以后,即可试为小吏,一边任事一边见习,学习法令规章。汉代似乎没有设置专授律令的官吏,欲习律令,可从私人,不一定必须以吏为师。张金光《论秦汉的学吏制度》[※注]认为秦汉时期不管官吏的登用制度如何,但作为从事具体业务的吏员,或一个出身寒微、无财势可依的人,欲进入吏途,则必须有一个学吏的过程,不论通过官学或私学,或向正式吏员去做学徒,总是先取得做吏的业务能力与资格,然后再结合长吏的辟置而进入吏途,故两汉有“宦学”或“学宦”之称。他在《论秦汉的学吏教材——睡虎地秦简为学吏教材说》[※注]一文中进一步指出,秦汉时期学吏、训吏之风大盛,睡虎地出土的简书十种,有九种是识字、学习吏德、法律典章和民间庶务应酬知识方面的吏事教材。阎步克认为,秦帝国建立后,“秦任刀笔之吏”,以“明法”为资格的职业吏员,构成了帝国政府的主要成分,这时的“吏”就是职业行政吏员,与后世的吏胥、吏典不尽相同。汉武帝时期儒生的广泛参政使战国以来以文吏为核心的官僚队伍结构发生了根本性的变化,儒生和文吏遂成为汉代官僚队伍的主体,文吏与儒生的冲突和融合导致士大夫政治的形成[※注]。于振波认为“文吏作为一种官僚类型,是始终存在的,而且仍然在官僚队伍中占绝大多数,缺乏儒学素养也仍然是这一群体的主要特征。在两汉四百年间,在官僚队伍的各级长吏中,儒生所占的比例不断增加,并逐渐取得优势地位,而文吏则最终在数量众多的官府属吏(即少吏)中站稳脚跟,以其实际才干在行政体制中发挥其应有的作用。”[※注]陈松长:《岳麓书院藏秦简〈为吏治官及黔首〉略说》[※注]认为根据云梦睡虎地秦简《为吏之道》以及岳麓书院藏秦简《为吏治官及黔首》的具体内容来看,这类文献不是简单的“道德教材”,其性质应该是秦代根据学吏制度的需求而编写的一种比较常见的宦学读本,这类读本在当时应该有比较固定的基本内容,有通用的抄写格式。

关于吏休制。官吏休假制度也引起了学者们的关注和讨论。宋杰《汉代官吏的休假制度》[※注]指出,汉代建立了完整的休假制度,给予大小官吏法定的休息假日,不同等级的官员在休假上有很大的差别,对小吏的控制更为严格,“五日一休沐”的制度与小吏无缘,他们的休假主要是“告归”,平时则住在吏舍。大庭脩对“汉代官吏的勤务与休假、吏舍”等问题进行了研究,认为汉代官吏的服务规定相当严格,工作期间,上自丞相,下至低级官吏(佐史、令史等)都居于官舍,休假时才可归家的制度是一律的。原则上妻子不得居于吏舍,官吏仅按法定的休假日归家。此外还有相当于“丧假”的“宁”。[※注]针对大庭脩的结论,廖伯源撰写了《汉官休假杂考》、《汉代官吏之休假与宿舍若干问题之辨析》、《评大庭脩〈汉代官吏的勤务与休假〉及其中文译本》[※注]等系列文章,对汉代官吏的休假及吏舍问题进行了辨析。张忠炜《〈汉官休假杂考〉补遗》[※注]认为能享受“五日一休沐”的吏,当主要是六百石以上的吏。蔡万进《尹湾汉简〈元延二年日记〉所反映的汉代吏休制度》[※注],根据尹湾汉简《元延二年日记》对汉代的吏休制度进行了研究,认为:①汉代官吏的“五日得一休沐”的工作假日安排仅施行于中央官吏,地方官员根据工作实际需要和性质,可以作适当调整,但不应剥夺“休”归家的权利;②两汉确实存在“日至休吏”制度;③“病告”请休三月不适用于一般官吏;④《汉书》中的“宁”应即《日记》中的“丧告”。邢义田《汉代边塞军队的给假、休沐与功劳制——读〈居延新简〉札记之二》[※注]根据居延新简中的有关材料,考察了汉代边塞官吏的取宁、予宁与功劳,以及休沐制,指出汉代有工作十天休息一天的休假制,和文献中“五日一休沐”的情况不同。

关于吏役。吏役问题也引起了学者们的讨论。高敏《试论汉代“吏”的阶级地位和历史演变》[※注]指出,汉代存在以“吏”命名的服役者,并就吏的服役范围、服役吏的来源以及服役吏与更卒、戍卒的区别进行了探讨。王新帮《论秦汉的吏役制》[※注]亦认为吏役制度在秦汉时期已经存在,并就吏役制的内容进行了归类,指出秦汉以来小吏的地位极为卑微,以致私家也可像蓄奴一样蓄吏,称为私吏或家吏。吏的来源有二:政府强迫征召和自愿为吏。其中自愿为吏者多出身寒微。一经被征召为吏,不得抗拒。一旦为吏就要著名于“吏录”,未经长官批准,不得任意解除。于振波《居延汉简中的隧长与候长》[※注]认为汉代西北边塞防御系统中的基层官吏候长与隧长基本上属于“役吏”,其身份都带有亦民亦吏的性质。高敏《从〈嘉禾吏民田家莂〉中的“诸吏”状况看吏役制的形成与演变》[※注]指出,“吏役”制的重要特征,是服役者通过官府给予的职务而赋予的徭役负担,故可称为“职役”。清人俞正燮首先提出了这个问题,唐长孺进一步论证了这个问题,认为“吏役”制确立于三国时期。但是,此制究竟是怎样逐步确立起来的,却因史料缺乏而无以知其详。通过嘉禾四年、五年《吏民田家莂》中“诸吏”的状况与孙休永安元年十一月诏中“诸吏”的比较,可以探知“吏役”制从“吏役”制的初期形态到典型形态的演变过程。

关于“吏户”。随着走马楼吴简的公布,为多数学者所认同的“吏户”说受到质疑。黎虎《“吏户”献疑——从长沙走马楼吴简谈起》[※注]认为,吴简中的“吏”与“民”一起编制于基层乡里,同为国家编户齐民,其经济、政治等方面的权利、义务相同,而“吏”稍优于普通编户,并不存在独立的“吏户”。吴、蜀亡国时所献簿籍中的“吏”数为全国总户口数之内的吏员人数,并非另外之“吏户”。另文《说“军吏”——从长沙走马楼吴简谈起》[※注]指出,吴简中的“军吏”属于军中下层吏员,其待遇、地位等同或略高于普通农民和“卒”,而低于“士”、“复民”和“吏”,与刘宋时期的“大田武吏”无必然联系,“大田武吏”是地方武装性质的“兵”而非“吏”。韩树峰《走马楼吴简中的“真吏”与“给吏”》[※注]认为,“真吏”在官府中正式服役,是一种真正具有身份性的“吏”,“州吏”、“郡吏”、“县吏”可能是它的组成部分。“给吏”并不是“吏”,只是在官府临时服役的普通百姓,不具有表明身份的作用。“吏”正在逐渐走向卑微化,这一过程的终点将是“吏户”的形成。另文《论吴简所见的州郡县吏》[※注]还通过州、郡、县吏的来源及其在缴纳赋税方面变化的考察,认为吏在孙吴嘉禾年间地位逐渐下降。侯旭东《长沙走马楼三国吴简所见“乡”与“乡吏”》[※注]认为,吴简中的“乡吏”本身属于“县吏”而被分配到各乡工作,任职也有期限,到期则改任其他工作,当时这些小吏工作繁重,前途并不黯淡,仍可通过多种途径升至高位。王子今《走马楼简牍所见“吏”在城乡联系中的特殊作用》[※注]分析了“吏”在城乡间人口流动和经济联系方面的特殊作用。

五 简牍文书与爵制

爵制是秦汉政治制度中不可分割的一部分,历来备受学界关注。但由于史料的缺乏,有关秦汉爵制的某些问题一直存在争议。20世纪以来简牍的大量出土,为秦汉爵制的探讨提供了新的材料,相关研究得以深化,既有对爵制问题的宏观概括,也有对相关问题的细化研究。

关于爵级和等序。朱绍侯《军功爵制试探》[※注]认为,春秋时期的军功爵制是一种因军功赐给爵位、田宅、食邑的爵禄制,与西周的五等爵制有明显区别。战国时,因军事需要,军功爵制遂为各国普遍推行,它对鼓励士气,提高战斗力,曾起过很大作用。战国末出现的卖爵现象,显示它的弊端。作者着重对秦代爵制的演变、等级划分、赐爵步骤、管理机构等问题作了详细考察。胡大贵《商鞅制爵二十级献疑》[※注]结合《商君书·境内篇》、《史记》、《汉书》等文献,认为“商鞅制爵二十级”之说缺乏证据,并对朱绍侯《军功爵制试探》中的某些观点提出质疑,如客卿、正卿、校、徒、操等都不是爵位。《汉书》所记二十级爵可能是汉代的情况,汉代仅仅承袭了秦的赐爵制度,在内容上则有所损益,商鞅制爵究竟为多少级,还有待于进一步研究。西嶋定生《中国古代帝国的形成与结构——二十等爵制研究》[※注]根据史籍记载和出土汉简,对二十等爵制的产生、形成、发展演变,及其在秦汉社会历史中的作用和意义,作了全面深入的分析和详尽严密的讨论,阐明二十等爵制是封建统一大帝国社会政治结构的基盘和框架,是中央皇帝与广大庶民间的政治维系与精神纽带,是当时中国社会上层建筑中独具特色的事物。皇帝正是通过普遍赐爵建立起与每个受爵者间的专有性联系,实现皇权对个别人民的直接人身支配,在一定程度上限制了豪强地主变民为奴的随意性,保证了统一帝国中央政府租税赋役的稳固来源,维护了中央集权的社会基础。杨光辉《汉唐封爵制》[※注]以秦汉至隋唐的封爵制度为对象,对封爵的形式,封国、食邑户及衣食租税,封爵的授受、传袭及推恩,封爵制度与其他政治制度的关系,封爵的社会、政治、经济功能等几个方面进行了研究。高敏《试论商鞅的赐爵制度》[※注]认为,二十等爵制并不是商鞅所创赐爵制的原貌。另文《从云梦秦简看秦的赐爵制度》[※注]利用云梦秦简,并结合《商君书》、《史记》,对秦赐爵制所涉及的相关问题进行了研究。认为秦的赐爵制分“军爵”与“公爵”两大类,而爵名则经历了一个逐步发展而形成为二十等爵的过程;赐爵对象是有军功者,而条件则是立军功;有爵者可获得庶子、田宅,享受赐税、赐邑优待,可豢养家客,犯罪后可享有特权等政治、经济利益;爵自二级以上者可以爵赎罪,爵自一级以下者可以爵抵罪;商鞅赐爵制经历了由几个大等级到简化为高、低爵两大等级的变化过程;爵位的转移是允许和可能的。《秦律》所反映的赐爵制度说明《境内篇》所载是可信的。李均明《张家山汉简所反映的二十等爵制》[※注]根据张家山汉简《二年律令》、《奏谳书》中有关爵制的资料,探讨了爵位的等序与权益、拜赐与削夺、继承与转移及其与减免刑罚等问题,认为二十等爵可划分为侯、卿、大夫、士四大等级,彻侯、关内侯属“侯”,大庶长以下至左庶长属“卿”,五大夫、公乘属“大夫”,公大夫以下至公士属“士”。五大夫以下属编户民。在治安事务中以斩捕罪人的多少拜爵。详细规定爵位的继承关系,包括继承的爵级、继承人的顺序、继承的时间。有爵者享有若干法律特权,凡加害于高爵者的刑事责任人须加刑,有爵者可按一定条件减免刑罚,但犯不孝等有违伦理的罪行及执法犯法、官吏监守自盗等不得以爵减免。朱绍侯《西汉初年军功爵制的等级划分》[※注]将二十等爵划分为侯级、卿级、大夫级和小爵,认为大夫至五大夫为大夫级,公士至不更为简文中的“小爵”。刘敏《张家山汉简“小爵”臆释》[※注]认为,小爵是未傅籍成人者占有的爵位,与汉代的傅籍、力役、封爵制度有关。于振波《张家山汉简中的“卿”》[※注],认为“卿”应是二十等爵之内的某些爵名的代称,而不是二十等爵之外的一个爵名。

刘敏《秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”》[※注]指出,西嶋定生关于汉代“赐爵对象是编户良民”并且包括“小男”的疑识,长期不被国内学术界重视,但被如今出土的张家山汉简、里耶秦简、走马楼吴简所证实。由于历史条件的限制,其研究又存在四方面的局限和缺失:一是未明小男爵位与成人爵位之间的不同;二是未明除国家赐爵外,小男获爵的其他途径;三是忽视了妇女与爵位之间的应有关系;四是把“赐民爵”释为“民爵赐与”,把“民爵”作为古人固有的一体名词,不符合历史实际。小男即“未傅籍成人者”,其占有的爵位是“小爵”,获得的途径有三:一是因功劳受爵;二是世袭继承和移授获爵;三是国家普遍赐爵。小爵与拥有者是否傅籍成年有关,而傅籍成年不仅与年龄,还与身高发育有关。朱绍侯《〈秦汉时期的“赐民爵”及“小爵”〉读后——兼论汉代爵制与妇女的关系》[※注]认为,刘敏提出的“小爵”是未成人获得爵位的总称及身体高低与大男、大女、小男、小女的身份判定有关等论点是正确的,原来那种认为“小爵”是二十等爵制中第四级总称的意见理应被否定。而刘敏提出的汉无“吏爵”、“民爵”之分的意见则说服力不强,秦汉“吏爵”、“民爵”不可逾越,这从“赐民爵八级制”的出现及民爵不能过八级、超过八级就要转给兄弟子侄的诏令中可以得到证明。汉初刘邦在诏令中就明确提出妇女可以封侯,其后两汉又把战国男子封“君”的“君”爵转授给妇女。妇女封“君”的待遇,相当于列侯。在赐民爵的诏令中,没有妇女可以得爵的规定,但妇女可以继承父兄及儿子的爵位,还规定“妇人无爵,从夫之爵”,这说明妇女可以享受其丈夫爵位级别的待遇。

朱绍侯根据张家山汉简《奏谳书》和《二年律令》中的相关资料撰写了一系列探讨爵制问题的文章:《从〈奏谳书〉看汉初军功爵制的几个问题》[※注]根据对张家山汉简《奏谳书》中所涉及的军功爵制资料的研究得出如下结论:①汉初爵级与官级关系上呈现出爵大于官、官重于爵的局面,汉初军功爵制也存在着轻滥的情况,汉高祖五年诏书所提出的提高有爵者待遇的诺言,并没有认真贯彻落实;②汉初沿袭了秦代以爵减罪、免罪、赎罪政策,但有爵者并不是犯任何罪都可以爵减、免、赎罪;③《奏谳书》证实刘邦施行过楚爵制。《〈奏谳书〉新郪信案例爵制释疑》[※注]认为案例中三次提到新郪信等四人的不同爵位,反映了三个不同时期新郪信等四人的爵位变化情况,并研究了这四个人由楚爵转为汉爵的问题。《西汉初年军功爵制的等级划分——〈二年律令〉与军功爵制研究之一》[※注]认为,汉初军功爵曾划分为侯级爵、卿级爵、大夫级爵和小爵四大等级。侯级爵即第十九级关内侯和二十级彻侯;卿级爵则为第十级左庶长至十八级大庶长的总称;大夫级爵指第五级大夫至第九级五大夫五等;小爵则指一级公士至第四级不更四等。这种划分与刘劭《爵制》中所提到的四个等级基本吻合。《吕后二年赐田宅制度试探——〈二年律令〉与军功爵制研究之二》[※注]认为,吕后二年赐田宅的法律条文,是一种按爵位不同等级赐田宅的制度,即名田制。文中还把《二年律令》中的赐田宅制与秦商鞅变法时的以军功赏赐田宅制、刘邦汉五年诏令中的赐田宅制及汉武帝时的军功赏赐制度作了对比,说明《二年律令》中的赐田宅制不是西汉通制,而是吕后当政时为适应其政治需要而制定的具体政策。这一政策培植了一大批军功地主,形成汉初军功地主掌权的局面。《从〈二年律令〉看与军功爵制有关的三个问题——〈二年律令〉与军功爵制研究之三》[※注]研究了军功爵级与官爵的对比关系、军功爵制与妇女待遇及爵位继承等三个问题,从中可以看出在吕后时期,军功爵制还被人们所重视,具有政治、经济等多方面的作用。朱绍侯《从〈二年律令〉看汉初二十级军功爵的价值——〈二年律令〉与军功爵制研究之四》[※注]认为,军功爵制的经济价值包括有爵者可以占有田宅、减免赋税、以爵卖钱;政治价值包括有爵者可享受相应的官级待遇、爵位可以继承、妇女享有与丈夫同等的政治待遇等;军功爵还具有以爵赎人、赎罪等方面的价值,在当时的政治和社会生活中非常重要。

关于爵制的演变。高敏《论商鞅赐爵制度的历史演变》[※注]认为,两汉时期赐爵制度的演变大致经历了四个时期:①刘邦时期分两个阶段:起义过程中以赐军功爵为主,统一全国后在全国范围内恢复并推行秦王朝的赐爵制。②吕后时期,与前一时期相比,其变化主要表现在赐爵对象不同,主要是赐“民”爵和赐“吏”爵,“民爵”“吏爵”分张;取消军功赐爵;取消按赐爵级数给予田宅和庶子的规定。③西汉中后期,文景时,“赐吏爵”暂时终止,“赐民爵”获得发展,并实行了输粟买爵制和徙边赐爵制,同时高、低爵界限上移,区分标志改变。武帝时赐民爵仍是重点,赐吏爵偶尔实行,且出现武功爵。昭宣元成哀平时,赐吏爵显著发展,赐爵对象增加。④东汉时期,赐爵制接近尾声,表现为:赐吏爵消失,赐民爵独存;赐民爵的对象以农民为主;明文规定民爵不得过公乘。以上这些变化都是由地主阶级地位的变化而决定的。杨一民《战国秦汉时期爵制和编户民称谓的演变》[※注]认为,西周春秋时期是以宗法血缘关系为基础的爵制。随着生产力的发展,氏族贵族势力走向分化,宗法爵制受到冲击,加之春秋战国之际兼并战争中耕战地位的日趋重要,军功爵制产生,汉初继承秦军功爵制,但随着战争的结束和统一王朝的建立,军功爵制已不适应当时的历史条件,新的爵制即民爵制形成,然而随着赐爵和买爵的盛行,爵制渐滥,并最终被九品官人法所代替。朱绍侯《军功爵制在西汉的变化》[※注]认为军功爵制在西汉的变化主要表现在三个方面:①民爵、吏爵有了严格界限。②改变无功不封的原则。③军功封爵界限转严。这种变化反映出西汉军功地主集团的衰落和豪强地主集团的兴起。朱氏因此提出了“民爵、吏爵界限森严不可逾越”的观点。杨际平《西汉“民爵、吏爵界限森严不可逾越”说质疑》[※注]则认为,秦汉无民爵、吏爵之分。“赐民爵”、“赐吏爵”都是“赐民以爵”、“赐吏以爵”之意,公乘以下之爵既可为“民”之爵,也可为“吏”之爵,公乘以上之爵亦然,从而“民爵、吏爵不可逾越”说与史实不符。对此质疑,朱绍侯《再谈汉代的民爵与吏爵问题——兼答杨际平同志》[※注]指出,汉代爵过公乘可以转移、吏爵指对六百石以上官吏所赐爵级,这些都是民爵、吏爵界限森严的例证,并对杨文中的有关问题提出异议。杨际平《再论汉无民爵吏爵之分——答朱绍侯同志》[※注]指出,西汉无“民爵”、“吏爵”之分,并确定“吏”、“民”之含义,汉代的“吏”既指六百石以上吏,也指六百石以下吏,与朱文中的“吏”仅指六百石以上吏的观点不同,并结合简牍和传统文献资料,认为一至八等爵既可赐予吏,也可赐予民,而九等以上的爵也并非专赐给吏。因而汉代“民爵、吏爵界限森严不可逾越”说,不符合历史事实。林剑鸣《秦代官、爵制度变化的奥秘》[※注]认为,秦的官、爵制度在统一前后发生了变化。统一前,官、爵授赐皆依军功,官、爵合一,当官为吏,必须有爵;统一后,有爵者不一定为官,为官者不一定有爵。这一变化主要是由于大规模的战争已结束,官爵一致的原则已不适应统一的需求。卜宪群[※注]认为,赐爵体现的是以皇权为核心的身份等级秩序,且对早期官僚制的产生和发展起了极大的推动作用。秦代官爵合一的特征在秦统一前后开始发生变化,到西汉时官爵分离的倾向日益明朗化,其特征就是官制决定爵位。到东汉时,二十等爵已不完整,处于分崩离析之中。此外,作者还从皇权因素、官僚制因素、爵制本身的因素三个方面分析了官、爵关系演变的原因。

朱绍侯《从三组汉简看军功爵制的演变》[※注]指出,第一组《敦煌酥油土烽隧遗址出土的木简》中有关《击匈奴降者赏令》部分残简,是汉武帝时期制定的律令,其内容反映了西汉前、中期军功爵制的施行情况,对军功赐爵没有级别的限制,最高者可以封侯,其次可以食邑。这与刘邦汉五年颁布的诏令及汉十二年大封功臣为侯的精神相符合,也与西汉前、中期军功地主掌权的局势相适应。第二组青海大通县上孙家寨115号汉墓出土的木简也是有关捕斩敌首给予奖赏的律令,其时代约在宣帝,成帝时期,反映了西汉中晚期军功爵制的施行情况。这时的军功赐爵已有严格的级别和等级的限制。在这组木简中只见有赐邑而不见有封侯的记载,即使捕斩敌君长以上的高级首领,也只能赐爵四级、五级,而且明确规定爵毋五大夫,毋过左庶长,对某些特殊受优待的军人,赐爵也只能至右更,这就使一般军人很难通过军功爵制爬上政治高位。这种情况与军功爵制日趋轻滥、衰亡的趋势相一致,也与军功地主日渐失势,豪强地主日趋得势的政治形势相一致。这一时期军功赐爵控制严格,而非军功赐爵则掌握较宽,已改变了汉初“无功不封侯”的禁令,外戚、嫔妃、恩幸皆可以获得高爵,国家遇有喜庆大事,就可以颁布赐天下民爵一级、爵二级的诏令,而在战场上士兵们拼命杀敌,捕斩敌首一级尚得不到一级爵位,军功爵制已趋于轻滥,失去原有的价值。第三组《居延新简》所收录的破城子22号房屋出土关于《捕斩匈奴虏、反羌购赏科别》简文,对于捕斩匈奴、羌人的奖赏,只有增秩二等,赐钱若干万的记载,而不赐爵,这反映了西汉晚期王莽改制后到东汉政权稳定前,军功爵制由轻滥走向衰亡的情况。王莽改制废弃军功爵制,不能说是王莽一时心血来潮,无的放矢的改革,而是军功爵制已失去原有价值的必然结果,所以王莽改制失败了,窦融也并没有恢复军功爵制,破城子22号房屋出土的汉简有力地说明了这一问题。刘秀建立东汉政权后,虽然恢复了军功爵制,但军功爵制在东汉除侯爵以外,已成了统治者庆祝喜庆的点缀品,正如王粲在《爵制》中所说的:“今爵废矣,民不知爵者何也,夺之,民亦不惧。赐之,民亦不喜,是空设文书而无用也。”军功爵制在人民的心目中已名存实亡。军功爵制的衰亡,已成不可扭转之势。

刘敏《承袭与变异:秦汉封爵的原则和作用》[※注]认为,秦汉封爵的原则既承袭先秦旧爵,如因功封爵和因亲封爵,同时又有明显差异,总体看封爵原则更加复杂多样,特别是普遍赐爵和买卖占爵,可谓最具时代特色。对君主和国家而言,封爵的作用异于先秦旧爵,周的封爵主要体现的是国家统治形式,而秦的新爵制则主要体现的是统治的具体方法和策略,是在全社会推行的利益交换手段和激励措施。而封爵对个人的好处,则比旧爵更加复杂细微。张鹤泉《〈二年律令〉所见二十等爵对西汉国家统治秩序的影响》[※注]认为西汉初年二十等爵与授田制、治安制度、养老制度及国家赏赐制度结合,对稳定西汉初年国家统治秩序起到了积极作用。

六 简牍文书反映的律令与司法

由于史料的匮乏,长期以来学界对战国秦汉法制史的研究只能依靠辑录的零星资料进行,进展甚微。自20世纪70年代以来,云梦睡虎地秦简、龙岗秦简、包山楚简、江陵张家山汉简等大批法律简牍资料的出土,极大地丰富了战国秦汉法制史料。随着这些法律简牍资料的公布,迅速掀起研究热潮,出版了大量研究论著。其中专著计有:

高敏《云梦秦简初探》[※注],刘海年《战国秦代法制管窥》[※注],栗劲《秦律通论》[※注],孔庆明《秦汉法律史》[※注],高恒《秦汉法制论考》[※注]、《秦汉简牍中法制文书辑考》[※注],堀毅《秦汉法制史论考》[※注],大庭脩《秦汉法制史研究》[※注],冨谷至《秦汉刑罚制度研究》[※注],籾山明《中国古代诉讼制度研究》[※注],傅荣珂《睡虎地秦简刑律研究》[※注],徐富昌《睡虎地秦简研究》[※注],吴福助《睡虎地秦简论考》[※注],陈伟《包山楚简初探》[※注],安作璋、陈乃华《秦汉官吏法研究》[※注],张建国《帝制时代的中国法》[※注],于振波《秦汉法律与社会》[※注],张金光《秦制研究》[※注],张伯元《出土法律文献研究》[※注],张功《秦汉逃亡犯罪研究》[※注]、《秦汉犯罪控制研究》[※注],刘欣宁《由张家山汉简〈二年律令〉论汉初的继承制度》[※注],杨振红《出土简牍与秦汉社会》[※注],阎晓军《出土文献与古代司法检验史研究》[※注],曾加《张家山汉简法律思想研究》[※注],李力《“隶臣妾”身份再研究》[※注],曹旅宁《秦律新探》[※注]、《张家山汉律研究》[※注],崔永东《金文简帛中的刑法思想》[※注]、《简帛文献与古代法文化》[※注],蔡万进《张家山汉简〈奏谳书〉研究》[※注],杨建《西汉初期津关制度研究》[※注],朱红林《张家山汉简〈二年律令〉集释》[※注]、《张家山汉简〈二年律令〉研究》[※注],罗鸿瑛主编《简牍文书法制研究》[※注],孙家洲主编《秦汉法律文化研究》[※注],刘海年、杨一凡总主编,刘海年、杨升南、吴九龙主编《中国珍稀法律典籍集成》甲编第一册《甲骨文金文简牍法律文献》,李均明、刘军主编《中国珍稀法律典籍集成》甲编第二册《汉代屯戍遗简法律志》[※注],杨一凡总主编多卷本《中国法制史考证》[※注],张晋蕃总主编、徐世虹主编《中国法制通史》(第二卷,战国·秦汉卷)[※注],中国社会科学院简帛研究中心编《张家山汉简〈二年律令〉研究文集》[※注],李力《张家山247号墓汉简法律文献研究及其述评》(1985.1—2008.12)[※注],等等。此外还有大量的论文发表。这里仅就学界讨论比较集中的隶臣妾及刑期问题、张家山汉简《二年律令》年代问题、秦汉律令体系、刑罚体系、司法诉讼制度等略作综述。

(一)隶臣妾及刑期问题

1975年,睡虎地秦简出土之后,其中所见“隶臣妾”的身份问题,引起了学界的广泛关注,形成了睡虎地秦简“隶臣妾”身份问题研究的热潮。2001年张家山汉简公布之后,引起学界对这一论题的再次关注。学者们相继提出了如下观点:

第一,刑徒隶臣妾官奴婢说。1977年,高恒发表《秦律中的“隶臣妾”问题的探讨》一文,提出睡虎地秦简中“隶臣妾”的身份问题,从秦“隶臣妾”的身份及秦律中有关隶臣妾免为庶人的规定、隶臣妾从事的劳役及其生活待遇、秦律中的隶臣妾与奴隶制社会中的奴隶之间的区别,以及隶臣妾的反抗斗争等方面,对秦“隶臣妾”的身份问题进行了探讨。指出:秦律中的“隶臣妾”是一种刑徒名称,汉律中所用的刑徒隶臣妾名称也是因袭秦制;从刑徒隶臣妾服刑期限问题、隶臣妾的来源问题、隶臣妾在法律上的地位问题来看,“秦时的隶臣妾实际上就是一种官奴婢”,将罪犯当作奴隶,是奴隶制的残余。秦律沿用了古已有之的制度。“隶臣妾”的来源,除了本身犯罪被判刑外,还有因亲属犯罪而籍没的人及投降了的敌人。秦时的刑徒是没有刑期的,所以“隶臣妾”实际上是一种服刑没有期限的官奴婢。“隶臣妾”在法律地位上虽与奴隶制时代的奴隶有所区别,但仍然是没有人格的工具物品。[※注]唐赞功[※注]、李裕民[※注]、陈连庆[※注]亦持此说。

第二,官奴隶说。高敏主张秦“隶臣妾”是官奴隶,认为“秦时奴隶的名称,按官府奴隶与私家奴隶而区分为两大类别。官府奴隶大多谓之‘隶’,其中男性谓之‘隶臣’,女性谓之‘隶妾’,总称为‘隶臣妾’。而私家奴隶,则多称之为‘人奴’、‘人奴妾’或‘臣妾’。另外,还按年龄与服役种类的不同而有不同的名称。”[※注]他在读了高恒的论文之后,从秦“隶臣妾”与刑徒的区别、秦的刑徒有无刑期、“隶臣妾”有无私有财产、“隶臣妾”的法律保护及奴隶制残余对社会生产的桎梏问题五个方面,详细阐述了秦“隶臣妾”的官奴隶身份,对高恒的讨论作了补充。[※注]后来为回应林剑鸣《“隶臣妾”辨》一文,高敏、刘汉东合作发表《秦简“隶臣妾”确为奴隶说》[※注];为答复林剑鸣《三辨“隶臣妾”》一文,刘汉东独自发表《再说秦简“隶臣妾”确为奴隶说》[※注],重申秦“隶臣妾”为“官奴隶”之说。

黄展岳支持“官奴隶”说,并明确指出隶臣妾与刑徒最重要的区别在于:“隶臣妾”是终身性的服役,刑徒则有一定的服役期限。他还对高恒、高敏的观点进行了评述,认为高恒“混淆了隶臣妾与刑徒的性质区别:把隶臣妾当成刑徒,又把刑徒说成终身服刑。”因此,“高恒同志举汉文帝十三年减刑诏令作为秦时刑徒是无服刑期限的依据是站不住脚的,高敏同志在指出这一问题时,又陷入另一矛盾中。他说,文帝减刑诏令中的‘有年而免’是指‘隶臣妾’,‘要把秦的隶臣妾的终身服役,改为有刑期的刑徒,使之刑期满后便可免为庶人。’高敏同志既然承认文帝十三年以前的隶臣妾是终身服役的奴隶,则何来‘有年而免’?这就是矛盾所在。”[※注]此外,宋敏[※注]、于豪亮[※注]、苏诚鉴[※注]、宫长为[※注]、杨巨中[※注]、蔡葵[※注]、孙仲奎[※注]等人也持“官奴隶”说。

第三,刑徒说。林剑鸣为主张此说的代表人物。他发表多篇论文,反对“官奴隶”说的主张,强调“隶臣妾”仅仅是一种刑徒,他们并不是“官奴隶”,也不相当于奴婢。认为“隶臣妾”不能与“臣妾”同日而语。“臣妾”是奴婢的称呼,“隶臣妾”则是刑徒的专用名称,而且“隶臣妾”只是一种十分普通的刑徒。秦简中提到“隶臣妾”与提到“臣妾”的均有十分明确的区别,所以不能把有“隶”的均与奴隶相连。秦到战国时由奴隶制向封建制过渡,社会性质和阶级关系也起了较大变化,许多名称含义也有了变化。战国以后人们使用的“隶”有“一般”、“平常”、“卑下”之意。“隶臣妾”不光有私有财产,还允许有一定的生产资料,对于役使“隶臣妾”致死者,还要追究法律责任,这与奴隶有明显的区别。总而言之,秦简中反映的“隶臣妾”不是“官奴婢”,也不是奴隶,只是一种刑徒。“隶臣妾”同其他刑徒的区别,仅在于被刑轻重不等,这不仅不能说明“隶臣妾”不是刑徒,而只能说明他们是一种被刑较轻的刑徒;但“隶臣妾”同“臣妾”的区别,则在于能否屠杀、买卖和有无独立经济地位,这种区别不仅说明“隶臣妾”同“臣妾”有本质的不同,而且证明“隶臣妾”决不是奴隶。“隶臣妾”不是奴隶,也不是严重的罪犯,只是一种十分普遍的刑徒,这也就是他们被称之为“隶臣妾”的原因。[※注]他在《三辨“隶臣妾”——兼论历史研究中的方法论问题》一文中,对“官奴隶”说的持论者进行全面回应,并从方法论上作了检讨。他认为,断定“隶臣妾”是奴隶的一些论著,大多是从其法律地位、来源、待遇、服役期限等方面去论证其阶级属性。这对研究“隶臣妾”无疑是有益的。但是,往往忽略对其本质的探讨,而夸大其次要的、附属的形态,至少是主次不分。这样得出的结论,往往似是而非。“隶臣妾”是刑徒还是奴隶,这本来属于两个范畴的问题:前者属法律范畴,后者属阶级范畴,这两个范畴并不完全一致。当然也不排除在某种情况下二者的一致性。现在的问题是讨论“隶臣妾”是否为奴隶,这就需要用划分阶级的标准来衡量,必须用马克思主义的阶级分析方法,弄清“隶臣妾”在生产资料占有关系中所处的地位。在弄清他们不是奴隶,不具有奴隶的属性之后,我们还必须清楚意识到,他们作为刑徒又是多种成分的混合物,它的成员分属于不同的阶级。[※注]

张金光亦反对秦“隶臣妾”为“官奴隶”说,认为“隶臣妾”与刑徒无本质区别,实属于刑徒的范畴。他从来源与有无附加肉刑、刑具、衣服号色等,服劳役类别、繁重程度及社会地位,口粮标准,刑期,犯罪判刑升级六个方面,论述了秦“隶臣妾”的刑徒身份。[※注]钱大群认为秦“隶臣妾”是具有终身奴隶身份的刑徒。他在《谈“隶臣妾”与秦代的刑罚制度》一文中指出,“秦代刑罚复合使用上最大的一个特点是肉刑或徒刑和终身罪隶身份刑的复合使用,而‘隶臣妾’就是刑徒和身份刑复合使用的表现形式之一。”“《秦简》中的隶臣妾如果从历史的角度来说,那就是因为犯罪而被判为奴隶,同时还有一定期限的徒刑。作为刑徒并有终身奴隶身份的‘隶臣妾’,首先是重于‘候’和‘司寇’的一个刑罚等级。”[※注]王占通、栗劲主张秦“隶臣妾”是“带有奴隶残余属性的刑徒”,认为“隶臣妾基本上是刑徒,但保留某些官奴隶的残余属性。它是奴隶社会的‘罪隶’演化而来的,具有很大的过渡性。”因此,在它身上就不能不保留国家奴隶即官奴婢的残余属性。[※注]栗劲在《秦律通论》一书中进一步阐述说:秦是由奴隶社会刚刚转变而来的早期封建国家,奴隶制的残余还相当严重,在隶臣妾这个刑徒的身上也有明显的表现。其一,隶臣妾是终身刑,具有社会身份的形制。其二,隶臣的妻子虽然可以是平民,但是,他们的子女必须是隶臣或隶妾,如果试图改变这种关系,是要受到法律制裁的。基于上述两点,我们可以清楚地看到隶臣妾这种刑徒身上,还保留有奴隶即官奴隶的残余属性。但是,从本质上看来,隶臣妾仍然是法定的刑徒。[※注]张传汉认为“隶臣妾是服刑罪人,其服刑方式是,在不受监禁下,为官府服劳役。隶臣妾有独立的家庭经济,又有一定的人身自由,部分时间服劳役,部分时间从事公和不从事公,轮番更替,是秦代适用于轻罪的一种较轻的刑罚手段。”[※注]张颉慧[※注]认为“隶臣妾”是一种刑徒,刑期有限,同时具有官奴隶身份,但又不同于奴隶社会的奴隶。

第四,秦“隶臣妾”由“刑徒和官奴隶两部分组成”之说。主张此说的学者有刘海年、陈玉璟、杨剑虹、施伟青、杨升南、李力等。刘海年在《秦律刑罚考析》一文中指出,“秦律中的隶臣妾,要比其他徒刑,如城旦舂、鬼薪白粲等的情况复杂。城旦舂、鬼薪白粲,都是因其本人触犯封建法律被判处徒刑的。而隶臣妾,可以是被籍没的犯罪人家属;也可以是战争中投降的敌人;还可以是封建国家掌握的官奴婢隶臣妾的后代。”[※注]后来他又撰文专门探讨秦“隶臣妾”的身份问题,认为秦的隶臣妾既包括官奴隶,也包括一部分刑徒。[※注]陈玉璟早先提出,战国秦汉时代“隶臣妾”既用为奴隶名,也逐渐用为刑徒名。[※注]后来又撰文详细阐述这一看法,指出:“隶臣妾”作为奴隶的名称,它是古代社会的产物。伴随着长期的奴隶阶级的反抗斗争,在春秋时代,其本意可能已发生了转移。在《秦律》中,“隶臣妾”的身份包括两种不同性质的人:刑徒和奴隶。秦统一以后,官私奴隶统称为“人奴”、“臣奴”,“隶臣妾”便成为刑徒专名的一种。“汉承秦制”,“隶臣妾”在西汉为二岁刑。至东汉时代,“隶臣妾”在文献中不见刊载,作为一种名物制度,它可能是在历史上消失了。[※注]杨剑虹认为“隶臣妾应该区分为两类,一是刑徒中的隶臣妾,二是国有奴隶。”[※注]施伟青指出“隶臣妾”的身份十分复杂,包含了刑徒“隶臣妾”与官奴隶“隶臣妾”。[※注]李力[※注]、杨升南[※注]亦赞同秦“隶臣妾”由“刑徒和官奴隶两部分人组成”之说。

2007年,李力撰写《“隶臣妾”身份再研究》一书,从法制史的角度,重新对“隶臣妾”身份问题进行研究。书中对以往学界关于“隶臣妾”身份问题的研究作了全面梳理和评述;根据传世文献和出土文献,对“隶臣妾”一词的流传、使用期限、结构及含义作了详细的考辨;系统整理睡虎地、龙岗、里耶秦简以及张家山汉简《二年律令》和《奏谳书》等简文中有关“隶臣妾”的史料,逐一进行分析解读,分别考察秦简所见“隶臣妾”的身份和张家山汉简所见“隶臣妾”的身份,勾画出战国、秦汉时期“隶臣妾”产生、发展演变的基本轨迹,认为:“隶臣妾”一词,是秦律中的专有法律术语,不仅指官奴隶,而且也指刑徒,经过战国时期、秦朝的发展,在西汉时期的法律中演变为一个纯粹的徒刑刑名。[※注]

秦代徒刑的刑期问题,历来根据东汉卫宏《汉旧仪》的说法,认为是一至五岁的有期刑,但秦简出土之后,这一传统的看法引起了争议。主要有两种观点:一是无刑期说,二是有刑期说。

1977年高恒《秦律中“隶臣妾”问题探讨》提出了秦时的刑徒无服刑期限的看法,认为在汉文帝发布减刑诏令之前,各种刑徒都是无刑期的,刑徒隶臣、妾当然也没有服刑期限。在秦律中因犯罪而判为隶臣、妾者,不是后世有人认为的服一岁或二岁刑的一般刑徒。秦律中的刑徒隶臣、妾,实质上是因犯罪被确定的一种官奴婢身份。[※注]1983年,他又在《秦律中的刑徒及其刑期问题》中作了进一步的论析,认为作为主要刑罚的城旦舂、隶臣妾、鬼薪白粲等徒刑无刑期,他们既是刑徒,也是终身服劳役的官奴隶,只有赀徭、赀居边、赀戍和“居赀、赎、债”等几类刑徒有服劳役期限。卫宏《汉旧仪》中有关刑徒的记载并不全是秦制,因而不可据之认定秦时的城旦舂、鬼薪白粲等刑徒有固定的服刑期限。[※注]栗劲、霍存福《试论秦的徒刑是无期刑——兼论汉初有期徒刑的改革》也认为秦的徒刑皆为无期刑。理由有二:一是按秦律内容抄录的秦简不著刑期,证明秦的徒刑是无期刑。二是在秦的各类徒刑中,隶臣妾是具有奴隶和刑徒的双重身份的。它具有赎替的旁延和世袭接续的特征。因此,隶臣妾是无期的。在秦律中,隶臣妾同其他刑徒是能够互相转换比较轻重的。这一事实本身就足以证明其他刑徒也是无期刑。同时也指出,秦的无期徒刑并不绝对地是终身刑。秦的严刑峻法,使大量的自由农民转为刑徒,但同时也有另一种流转,这就是由徒刑向自由农民的转化。就秦简来看,刑徒的流转,基本上有两种方式,其一是隶臣妾的以人赎替,包括爵赎、戍边赎罪及以人替换,但不能以钱赎刑;其二是赦。此外还有“免臣”,即刑徒与奴隶的双重身份一同豁除。秦简中有“系城旦六岁”、“城旦三岁免为司寇”,以及赀、赎、债有劳役抵偿期间等律文,均有各自不同的具体情况,皆不能以之作为有期刑的根据。汉代真正实行有期徒刑,是从汉文帝十三年的刑法改革开始的。[※注]苏诚鉴《秦“隶臣妾”为官奴隶说——兼论战国历史上“岁刑制”的起源》认为秦代的“隶”系受肉刑不死的罪犯,连同其家属,终身供官府役使。古代法律无岁刑,即无今之所谓的有期徒刑。[※注]

高敏、黄展岳不赞同高恒的意见,认为“隶臣妾”和刑徒有别,“隶臣妾”是终身服役,而刑徒是有服役期限的。[※注]刘海年亦主有刑期说,他在《秦律刑罚考析》中指出,从法律规定看,秦的刑徒是有刑期的,有期徒刑不是始自汉文帝改革。并根据秦简的记载、卫宏对秦刑制的叙述和《汉书·刑法志》等几个方面的材料,考析出秦代各类徒刑的具体刑期:城旦舂五至六岁;鬼薪白粲四岁;隶臣妾三岁;司寇二岁;候一岁。这几种徒刑除服劳役的时间长短不同之外,在服刑时受的约束和管制也有很大区别。[※注]后来他在《关于中国岁刑的起源——兼谈秦刑徒的刑期和隶臣妾的身份》中进一步论证了自己的看法,认为中国的有期刑不是始自汉文帝改制,在此之前战国时代业已大量适用了,不仅秦的刑徒是有期刑,齐国等关东诸国的刑徒也有刑期的。而秦的隶臣妾是由两部分人组成的,一部分是官奴隶,另一部分是刑徒,二者来源不同,性质也不同,不能等同视之。作为刑徒的隶臣妾有一定的刑期。[※注]

张建国《西汉刑制改革新探》[※注]全面检讨了以往各家关于汉代劳役刑的刑期问题的看法,结论认为有关这方面的形制大致可以划分为三个时期:(1)汉文帝十三年以前,从秦继承下来的劳役刑是不定期刑(特定意义上的无期苦役),这一时期的各种劳役刑的轻重(除去肉刑等附加刑造成的区别外),是以刑名所代表的劳役的苦累程度来加以区别的。(2)汉文帝十三年开始,至汉武帝太初元年为止,各种劳役刑基本成为有期刑,最高刑期是六年,以下依次递减。其轻重的区分,是以刑期的长短和劳役的苦累程度(较高的几种有定期递减,形成较复杂的结构)这二者的混合形式为标准(附件刑造成的区别除外)。(3)从汉武帝太初元年开始,刑罚制度进一步作了调整,从秦继承过来的隶臣妾这一刑名被取消,刑罚等级在其上的各劳役刑的刑期顺序减少一年,也就是最高刑期是五年,以下依次递减。经过整合后的各劳役刑内部不再存在复杂的劳役结构,从此劳役刑的刑名基本用来表示刑期的长短(附加刑造成的区别除外),从这时开始,才和《汉旧仪》中说的刑期一致起来。

近年随着张家山汉简资料的公布,学者们倾向于从动态演变的角度来考察刑期制的问题。籾山明《秦汉刑罚史的研究现状——以刑期的争论为中心》[※注]认为①从战国秦到汉初的劳役刑,没有固定的刑期;除通过赎身或者恩赦之外,没有释放的途径。②对各种劳役刑设定刑期的,是文帝十三年的改革。③规定刑期的罚劳动,自文帝改革以前就已经存在,其改革的意义就在于将这种形式扩大到所有的劳役刑。邢义田《从张家山汉简〈二年律令〉重论秦汉的刑期问题》[※注]认为刑期制并不是文帝改革时突然出现的。从刑无刑期到刑而有期,从不定期到定期应是一个十分漫长而且复杂的发展和调整过程。刑期很可能是从偶然、权宜、局部和非常态,逐步变成一种原则,走向常态化、全面化和系统化。睡虎地秦律和张家山汉律其实刚好见证了文帝以前刑期已以某些形式存在,却尚未系统化和全面化的状态。从《二年律令》看,汉初之法及汉所承的秦法中无疑已有有期刑,唯刑期见于某些特殊的情况下,刑期非必一定,也不成体系。

(二)张家山汉简《二年律令》年代研究

张家山汉简《二年律令》为原有题名,对于“二年”所指的具体年代,学界一直存在争议,目前主要有四种看法:“吕后二年”说,“高祖二年”说,“惠帝元年”说,“惠帝二年”说。

关于“吕后二年”说。此说最早由发掘者提出,竹简整理小组亦赞成,后来发展成为主流观点。1985年,发掘者荆州地区博物馆《江陵张家山三座汉墓出土大批竹简》[※注]判定墓葬的相对年代晚于云梦睡虎地秦墓,与江陵凤凰山西汉墓的年代相去不远,其“上限为西汉初年,下限不会晚于景帝”。张家山汉墓竹简整理小组《江陵张家山汉简概述》[※注]根据已经清理出的材料推算,M247号墓的年代在吕后至文帝初年,这批竹简汉律中有萧何所造的律文,也有一些制定在萧何以后的律文,即吕后时期(不早于吕后元年)的律令。1985年底,陈跃钧、阎频《江陵张家山汉墓的年代及相关问题》[※注]从六个方面考订《二年律令》的年代“当为吕后元年之后,文帝之前”,断定“二年律令”中的“二年”,当指吕后二年,律令成文之年当为吕后二年,即《吕后二年律令》。1996年,张建国《试析汉初“约法三章”的法律效力——兼谈“二年律令”与萧何的关系》[※注]对此提出质疑,认为如果以“吕宣王”的字样来确定该墓年代的上限是没有问题的,但要由此断定出“二年律令”就是“吕后二年律令”尚需要斟酌,除非“二年律令”和那些与吕宣王有关的法律内容同在一支简上。1999年,李学勤《论张家山247号墓汉律竹简》[※注]详细论述了“吕后二年”说。他认为《二年律令》是当时行用律令的摘抄,不是《九章律》的全部,它的内容应该是包含《九章律》的一部分,还可能有所谓《傍章》的一部分,再加后来添加的若干律令条文;其中有明显属于吕后时的律文,这种律文到诸吕被诛、文帝即位后一定要被废除,所以“二年”只能是吕后二年,这便是卷中律令行用的年代。估计《二年律令》的抄写,即在此年或稍晚一些。律令颁布时间的下限,应由此来决定。2002年,他在《张家山汉简研究的几个问题》[※注]中再次指出《二年律令》中的“二年”,有明显证据是吕后二年。2001年,张家山二四七号汉墓竹简整理小组《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》[※注]的最终结论是:《二年律令》的“简文中有优待吕宣王及其亲属的法律条文。吕宣王是吕后于吕后元年赠与其父的谥号;与《二年律令》共存的历谱所记最后年号是吕后二年,故推断《二年律令》是吕后二年施行的法律。”“二年律令”的“二年”应是吕后二年。

高敏《〈张家山汉墓竹简·二年律令〉中诸律的制作年代试探——读张家山汉简札记四》[※注]赞同整理者关于《二年律令》制作年代的下限为吕后二年的判断,但不同意《二年律令》中诸律令的适用年代上限为汉高祖五年的推断,认为《二年律令》所收法令并不一定制作于同一时期,因为汉初的法律制定是动态的,至少经过了最初的“约法三章”阶段、汉高祖五年统一全国后建立统一法典的阶段、萧何制定汉律九章的阶段和惠帝、吕后时期的增补改易阶段。他分别对户律、赐律、具律、秩律、置后律的制作年代进行了考订,结论认为《二年律令》中诸律令是吕后二年总结在此之前诸帝所先后制定的汉律的汇抄,但诸律的制作时间有先有后,大部分是汉高祖五年统一全国后制定的法令,也有惠帝、吕后时期增补的内容。《户律》、《赐律》应肇端于汉高祖五年五月诏;《具律》、《秩律》应制定于惠帝即位的五月诏;《置后律》可能制定于刘邦死后和惠帝即位之初。

王树金赞同高敏关于《二年律令》的下限为吕后二年的看法,但认为他将其上限定在高祖五年是不正确的,提出上限应至汉王元年,至少也要在汉王二年。[※注]周波不同意高敏关于《秩律》制定于惠帝即位的五月诏时的主张,认为《秩律》颁布的年代下限不得超过吕后二年,《捕律》、《钱律》也是吕后时期制定的,颁行年代均不得晚于二年。再联系历谱、《具律》、《津关令》所传达的信息,《二年律令》之“二年”只能理解为是“吕后二年”。《二年律令》中其他律令,其主体部分可能并非都是吕后时期所定,但《钱律》、《捕律》、《秩律》与其他律令都属《二年律令》,彼此是不可分割的整体,因而整个《二年律令》应当也是吕后二年所颁行的。[※注]

杨振红亦持吕后二年说,她通过考证认为钱律201—208简制定于吕后二年,贼律1—2简制定于吕后元年,津关令的出台不晚于高帝十年,由此判断《二年律令》是吕后二年对萧何九章律进行整体修订后颁行的当世法典。[※注]蔡万进《张家山汉简〈奏谳书〉研究》[※注]也赞同“吕后二年”说,指出:《二年律令》中的“二年”,由竹简《历谱》知,具体地即是指吕后二年,《二年律令》也是吕后二年更定的法令的汇集,吕后要“更定”的,是更定那些与吕后家族不利的律令,加上提高吕氏家族地位的律令。刘欢《关于〈二年律令〉颁行年代的探析》[※注]认为,“二年”应理解为汉初在秦律基础上制定的法律,在吕后二年(公元前186年)再次增补修订颁布实施。王宁《也谈张家山汉简〈二年律令〉的颁行年代》[※注]认为,汉二年时,萧何并未制定汉律,而《二年律令》中诸律如《贼律》、《置吏律》、《行书律》、《金布律》、《史律》、《傅律》等律的颁行年代也均不为汉二年,因此推断《二年律令》中的“二年”当为吕后二年。

日本学者宫宅洁虽然采纳“吕后二年”说,但认为“吕后二年”说仍缺乏足够的证据支持,是建立在一个很难论证的假说之上的,这一假说就是《二年律令》所收条文均为存在于某二年并具有效力的法令。如按张建国所说,认为它包含有某二年以后追加的条文,或反过来认为依旧含有已是死文化的条文,则“二年”就不能限定为吕后二年,通过考证条文的成立年代以确定“二年”的本身,就变得几乎是没有意义的了。[※注]

关于“高祖二年”说。1996年,张建国《试析汉初“约法三章”的法律效力——兼谈“二年律令”与萧何的关系》[※注]在批评“吕后二年”说的基础上提出了“高祖(汉)二年”说。他认为,记在数百枚简上的几十种律令不大可能都是吕后二年律令,特别是律,稳定性极高,制定后很少进行整体的修订,而个别的律条修改也不需要冠以“二年”的纪年。还应注意,汉初诸帝无年号,吕后时出现的高帝、惠帝等皇帝谥号是死后追加的,当时怎么区别这些相同的“二年”还不清楚,但显然,有区别需要的是后来皇帝在位时期,而不是开国皇帝的纪年。既然不需要特别注明的只有汉高祖时形成的文书,汉二年的萧何制定法令在“二年”这一时间上正与“二年律令”有些巧合,是不是把它看做“汉二年律令”更妥当呢?当然,汉在以后逐步形成的一些追加法应排除在外,只有由这枚简所标识的原先编在一组里的或放在一笥中的那些简属于一个时期。张家山汉简中的律令可以视为萧何所作律令和其他个别新法律的综合,但其主要部分,可能在吕后称制前十几年的高祖初年就已经完成。“二年律令”之“二年”,不应是指吕后二年,而应是指汉高祖二年,其依据就是《史记·萧何世家》萧何在“汉二年”“为法令约束”的记载,和《史记·太史公自序》“萧何次律令”的记载。后来他在《中国律令法体系概论》[※注]中明确主张张家山汉简中的“二年律令”不是有的学者所说的为“吕后二年律令”而是“汉二年律令”。

王树金赞同并补充了张建国提出的“高祖二年”说,但他不同意张建国关于“约法三章”时间效力的看法,认为“三章之法”的时间效力,当为一月余,不足两个月,更谈不上两年,是一个权宜之计的政令;推断在汉元年进入汉中之后,萧何就已经受命制定了一些法律,二年时正式施行。其结论为,《二年律令》的绝大部分法律条文当为高祖时(包括汉王时期)以萧何制定的法律和高祖的诏书,以及由萧何与御史上奏经高祖批准的,且以汉王二年萧何“为法令约束”的“法令”为基础逐渐添加、完备的,还有少许法律条文为惠帝、吕后时追加的;《二年律令》的“二年”指“高祖二年”,准确地讲应为“汉王二年”。[※注]

李力《关于〈二年律令〉题名之再研究》[※注]从墓葬年代、墓主身份职业,以及《二年律令》的出土情况、形制和性质等方面入手,并比较了“吕后二年”说和“高祖二年”说之短长,进一步发展了“高祖二年”说,其结论认为:①朝廷有正本《二年律令》,以供各郡县复制、使用。该正本系汇编汉初的律令而成,其编纂始于汉二年萧何“为法令约束”时。此后,随时制定颁布律令,随时编入。各郡县也按规定在每年抄录。从高祖五年起,就作为西汉王朝的法典推行于全国。《二年律令》本身是一个开放性的律令集合体。②“二年律令”为其正本原有题名,其抄本只是照录而已。“二年”指“汉二年”,是汉始创制法律之年,也是正本编纂成文的上限。因以“汉二年”之纪年为名,故称为“二年律令”。③今见《二年律令》为其正本之抄本、节选本,包括29种律令,是其墓主在高祖五年“新降为汉”后在工作中使用过而死后随葬的。其抄写时间为高祖五年至吕后二年。

关于汉惠帝元年说。2004年,曹旅宁《张家山247号墓汉律制作年代新考》[※注]根据《二年律令》有29条简文不避汉惠帝刘盈之讳,进而主张其年代应为汉惠帝元年,而非吕后二年。指出汉初律(汉惠帝元年以前)基本上袭自秦律,不排除张家山247号汉墓汉律竹简有可能为汉高祖二年律令的可能,当然也有可能是在汉高祖二年律令的基础上重加刊定,但制定的时间一定是在汉惠帝元年之前。王树金、周波分别对此说提出了质疑和批评。王树金指出,《二年律令》中不少不避惠帝名讳的法律当为高祖时制定而非惠帝时期制定的。[※注]周波指出至少在高后二年以前所颁行的法律律文中,是不避惠帝之讳的。认为将张家山汉墓竹简有“盈”字,不避汉惠帝刘盈之讳,作为主要的年代判断标准,失之武断。[※注]日本学者影山辉国《关于汉代的避讳》通过考证武威汉简、银雀山汉简、马王堆汉墓帛书,认为私人抄书无必要避讳。亦对此说形成冲击。[※注]

关于汉惠帝二年说。2003年,台湾学者邢义田《张家山汉简〈二年律令〉读记》[※注]提出惠帝二年说。他以秦汉制度与习俗为着眼点,以历谱为依据,推测墓主于惠帝元年病免,遂携带在职时的律令文书与书籍归家,希翼一日病愈复出。但因最终一病不起,于是家人依俗,雇请书手将墓主用过的文书资料抄写若干以为陪葬,故二年有可能是指惠帝二年而非墓主死后的吕后二年。墓主于元年六月病免,四个月后即为惠帝二年。与此同时,还有另一种可能,即这些律令为陪葬而摘抄,题为“二年律令”,是因为墓主死于吕后二年。为陪葬而抄,抄件遂具明器性质,所抄不必完全是吕后二年时期的新律令。

除了上述诸说之外,张忠炜《〈二年律令〉年代问题研究》[※注]则另辟蹊径,他在主张汉代没有法典或法典编纂,汉律令是以单行律篇的形式出现的基础上,认为“二年律令”的书题并非国家法定称谓,可能是抄录者或汇编者自己命名的结果。《二年律令》的“二年”可能是抄录者留下的具有标识意义的称谓,不宜将之理解为律令颁行或制作年代。其所载诸律年代问题,《钱律》的制定在吕后八铢钱前,其年代似应在吕后二年之前。《秩律》与《爵律》是汉制比较成熟完善时的产物,制定的时间应早于律令颁行的时间。《行书律》中的具体例证表明,高帝五年应是汉律制定或施行的时间界限。

徐世虹对各家之说作了评论,指出其立论角度有四:着眼于萧何“次律令”则有高祖二年说,取据于避讳则有惠帝元年说,关注于秦汉习俗则有惠帝二年说,求证于简文与文献者则有吕后二年说。细辨诸说,论者所言之年又有指定颁行之年、行用之年、汇总修订之年及抄写之年的不同。不过以上诸说虽持论各异,但在一点上倾向于共识,即《二年律令》的沿革应是萧何袭秦“次律令”,其所定律令奠定了基础,惠帝、吕后时期又有所增补修订。“尽管《二年律令》具律中出现了惠帝即位之初时期的条文……律文中又见吕后元年追尊其父吕公为吕宣公这一谥号,但《二年律令》的主体内容仍然应当是萧何定律的产物,惠帝及吕后时期的内容当为以后添加。”[※注]如果基于此点动态地观察《二年律令》,则无论高祖二年还是吕后二年,都是在某个时间与空间上体现了汉律令体系的现实形态。言高祖二年,不意味着遮蔽以后修订律令的动态事实;言吕后二年,亦不能割裂萧何“次律令”以来的律令体系。[※注]

(三)秦汉律令体系研究

随着律令简牍资料的发现和公布,秦汉律令体系的问题成为学界关注的焦点之一。学者们围绕九章律、正律与旁章、律令关系、律篇结构等问题展开了讨论。

早年学者们论及汉律,多沿用《晋书·刑法志》“正律九章”、“旁章科令”的说法。1913年沈家本《汉律摭遗》一书即参照了正律九章、旁章科令的分类标准。1918年程树德《汉律考》指出“盖正律之外,尚有单行之律,固汉魏间通制也。”[※注]日本学者中田薰在论及汉律令时指出:“九章律在发展中产生了增加篇目与增补修正的需求。修补分二途在事实上进行:一是修补律典的诏令,多为简单的单行令;二是制定特别的单行律,其中亦有由令典变为律者,如‘金布令’改为‘金布律’。汉中世以后,在萧何九章律外多存有各种单行律。”[※注]滋贺秀三赞同中田薰的看法,亦认为当时除了九章律外,还有不少以“律”命名的法典与单行法。[※注]

大庭脩在讨论魏、秦、汉律的关系时指出:魏编纂了法典《法经六篇》,正文称“法”,追加法称“律”。秦改正文之“法”为“律”,追加法亦称律。汉继承了秦六律与追加法诸律,但从追加法诸律中编纂了三篇加入正律而成为“九章律”,其余诸律也就此继承下来。[※注]后来他又撰写《云梦出土诸竹书秦律研究》[※注],指出秦在六律之外尚有他律,这与汉九章律外亦有他律的情况相同,因此有必要对萧何作律九章再加以探讨。

随着秦律的深入研究,有学者对萧何作律九章提出了质疑。1984年,胡银康《萧何作律九章质疑》率先对汉志、晋志的记载提出三点疑问:第一,以所见资料看,终西汉之世未有九章律之说;第二,有关九章律的内容,各种材料抵牾甚多,距萧何年代近者朦胧,远者反倒明了;第三,汉初不存在升户、兴、厩三篇为正律的社会政治和经济的要求。认为至武帝时始将户、兴、厩上升为正律,九章律的制定理应在汉武帝之后。[※注]德籍日本学者陶安对九章律的存在与否提出以下观点:“律九章”并非以萧何之手制定,而是自西汉后半期至东汉初期在律学中逐渐归纳完成的。单篇律的规定固然与国家立法有关,但像“律九章”这样的法典并非于汉王朝制定。[※注]后来他对作为法典而存在的《法经》、《九章律》作了进一步的否定。他认为《法经》和《九章律》的史料状况很相似,具有如下特点:第一,史料记载的内容随时代发展而逐渐增加;第二,法典的编纂者不明确。由此他认为《九章律》是律学初次孵化的结果,即在学者的推敲之下,法令抄录逐渐成为系统的学术著作,学者们从难以计数的法律条文中划分出《九章律》,成熟的律学给立法者提供了一份耐用的法典蓝本。[※注]

滋贺秀三曾经提出,“九章律”是法律学家们的习惯称呼,并非源于任何公权的命名。[※注]后来他进一步从经学与法律之间的关系辨析了九章律的产生,指出:当时的法律之家尽管国家尚未设置博士,但实际上已经形成了具有阵容的学派。法律知识历来通过实务传授,然而伴随着儒学的兴盛,也产生了汲取现实学术形态的动向。作为集中注释、讲学的对象,经书遂成为必要。应此需要,“九章”之名并视其为经书的惯例便产生出来。因此,九章律的成立与法律学作为儒学的一个分支而构筑其地位有关,其时期始于武帝之世终结、宣帝治世形成之时。杜延年的“小杜律”或可视为肇端。[※注]

张家山汉简《二年律令》中众多的律名与九章律的篇目不合,引起学者们对九章律以及汉律结构乃至律令体系的再次关注和讨论。目前有以下诸说:

第一,班固创设说。李振宏《萧何“作九章律”说质疑》[※注]通过对《秦律十八种》、《二年律令》、历史文献综合分析考察,认为萧何在汉初曾经条次律令,但这并不是所谓的《九章律》,《二年律令》才是萧何所创之律。“九章律”之说乃班固创设,并没有事实根据,充其量是一种理想化的说法。

第二,九字泛指说。孟彦弘《秦汉法律体系的演变》[※注]指出,从先秦经秦汉到曹魏,是中国法制发展史上的第一个阶段。随着令的编集和完善,律由原可不断增减的开放性体系,变成大致固定和封闭的体系。《魏律》是秦汉法典体系演变成果的集中体现;此后的《晋律》直至《唐律》,不过是对《魏律》的继承和修补。《法经》是一部法学著作,而不是一部法典;盗、贼、囚、捕、杂、具,是法学意义上的分类。所谓“汉律九章”,是在《法经》分类的基础上又增加了三类,同时也是泛指汉律篇章之多,而非实指汉律只有九个篇章。从律、令的制定和文本演变的过程,以及律令间的相互关系,可以看出“令”是对“律”的补充、修正和说明。这是汉代律、令关系的实质。另文《从“具律”到“名例律”——秦汉法典体系演变之一例》[※注]指出,从汉代的“具律”到唐代的“名例律”,不仅是名称的改变,而且也是内容的变化。汉代具律的实质是“具其增减”,即犯相同的罪而因不同的人或不同的情况,予以不同的惩罚。魏律中的“刑名律”则增加了关于刑名的规定。晋律改为“刑名”、“法例”,又增加了“明发众篇之义、补其条章不足”的内容,最终使“刑名”具有了“较取上下纲领的”全律通则的性质;而“法例”也经历了用具体的事例来体现通则,到不再保留具体事例而成为抽象的通则的过程,进而使刑名、法例合二为一,成为唐代的名例律。具律到名例律的变化,从一个方面反映了秦汉法典体系的演变。

第三,二级分类说。吴树平以秦律与商鞅六律的关系为切入点,主张竹简本秦律独立于六律之外的律目,在秦律编纂体系上的地位可以科目视之,但与构成秦律基本体系的六律不能列为同一层次;六律之外的法律不可能与六律取得同等地位,全部构成一“篇”,成为一大立法类别。[※注]杨振红在认同此说的基础上,明确提出秦汉律二级分类说。认为张家山汉简《二年律令》以及传世文献中出现的凡不属于九章的律篇,应均是九章之下的二级律篇。国家根据现实需要,针对具体问题制定出相应的单行律,李悝、商鞅、萧何编纂法典时,将这些单行律加以分类,并以其中一个单行律名作为该类的一级律篇名,由这样的六个或九个一级律篇构成当代律典。在汉代,九章律被视为正律,叔孙通所作《傍章》、张汤所作《越宫律》以及赵禹所作《朝律》则被视为副法典——旁章。晋时旁章消失,中国古代法律体系从此步入一个新的时代。[※注]九章律不仅是萧何作律的专称,而且也是汉王朝各个时期律典的泛称,在吕后二年,它指的就是“二年律令”。《二年律令》中许多律条是惠、吕时期以诏书令形式颁布的,它们在《二年律令》中呈现出来的正式的成文法形态,表明它们经历了将诏书令加工为律条、然后归属在相关律篇下的编辑加工程序。这不仅证明《二年律令》是吕后二年修订的当代行用法典,而且揭示了汉代追加、修订律与令一样,均来源于皇帝的诏书令。以往对杜周、文颖说存在误读。杜周、文颖说从法典编纂修订的不同角度诠释了汉代律令的区别与联系。至少从吕后时期起汉王朝在法典的编纂修订上已经形成这样的惯例:皇帝即位后通常要将前主颁布的令进行编辑,将其中属于九章律范畴的、具有长期法律效力和普遍意义的令编辑进律典,而将那些虽然仍然适用于当代,但无法归入九章律的有关制度方面的令按内容、官署、州郡、干支进行分类编辑,形成令典。汉武帝以前是汉代法律体系的形成时期,形成正律(九章律)、旁章(傍章十八篇、《越宫律》二十七篇、《朝律》六篇)及令甲以下三百余篇。汉武帝以后,汉代律令的篇目基本没有大的变化,法律的修改主要表现在具体条文的增删、修订上。[※注]

徐世虹《九章律再认识》[※注]通过出土简牍比较秦汉律名,考察萧何定律的真实形态以及九章律的真正含义。认为萧何“捃摭秦法”的方式主要有两种:一是不作改动,原样移植;二是有所改动,或者改重为轻,或者改轻为重。兴、厩、户三篇“事律”多是袭秦之制而非萧何新创。所谓“作律九章”是就秦律增减轻重,而非重新编纂法典并复加三篇。

随着对九章律的探讨,与之密切相关的正律与旁章的问题也引起关注。一些学者赞成《晋书·刑法志》关于汉律有正、旁之分的传统看法;一些学者则持相反意见,认为汉律无正、旁之分。

张建国对以往关于叔孙通制定了汉代的傍章,傍章就是礼仪,傍章因与律令同录而得名等通说提出了质疑,认为叔孙通制定的仅为汉礼仪;叔孙通没有制定傍章;唐代人撰写的《晋书·刑法志》有误说;傍章在汉代,应是写成和读作“旁章”;汉代人将汉律分成两类,旁章是汉律里的一类,它相对于汉律中的正律而得名。此外,张家山汉简中所见的律篇名中不属于正律即九章律篇名的,依类别而论,应当就是旁章中的篇名。[※注]杨振红赞同旁章指正律之外律的判断,认为在汉代,九章律被视为正律,叔孙通所作《傍章》、张汤所作《越宫律》以及赵禹所作《朝律》则被视为副法典——旁章。魏律仍存在正、旁之分,晋泰始律令时旁章消失。[※注]

徐世虹认为,从汉律的实际情况出发,其有正、旁之分的结论当进一步探讨。理由有四:其一,从《二年律令》篇名排列而见,九章律并未独立于他律;其二,以立法技术见之,汉律令是由单篇律与令共同构成律令体系;其三,以法律适用见之,未见正、旁之谓;其四,汉代人对律令体系的一般定名为“律令”,无正、旁之分。因此,正律与旁章应是《魏律序》的作者对旧律认识的反映,或曰是对汉律评论性的措辞。以此划分汉律,应是作者的价值判断而非事实叙述。[※注]孟彦弘也认为从出土律篇的编排形式、法律效力和内容来看,既看不出其间有正律与单行律的区别,也看不出正律与所谓旁章的区别。[※注]

王伟认为,九章律的制定应始于高帝二年,九章律包含了一些历代法律都不能缺少的基本内容,这些内容为魏律和晋律所继承。《二年律令》只是汉初部分律令的一个抄本,并非吕后二年颁行的当代法典。“律”一词可以在不同意义上使用,要确定“×律”是律名,需要文献资料中有其律名的明确记载,或出土简牍中有足以判断其律名的简文,否则只能存疑待考。不宜以“正律”、“旁(傍)章”、“单行律”、“追加法”、“律经”等概念认识汉律结构,没有证据可以证明汉律不同律章在形式或法律地位上存在区别。[※注]

此外,学者们还讨论了立法形式、律令渊源等问题。通常认为汉代的法律形式包括律、令、科、比。陈梦家《西汉施行诏书目录》[※注]详细考订了西汉“令”的编订问题,他对地湾出土的诏书目录长札作了复原考证,指出汉代律、令、诏三者有分别,容易混同,律最初指九章律及其他专行之律,虽代有增易,但基本上是不变的法则。诏书是天子的命令,以特定的官文书形式发布,皆针对当时之事与人,是临时的施政方针。但诏书所颁布新制或新例或补充旧律的,可以成为“令”,即具有法律条文的约束力。令分甲乙丙不是因时代先后相承而分的三集,而是依事类性质不同而分的三集,即《晋书·刑法志》所谓“率皆集类为篇,结事为章”。令甲、乙、丙即甲、乙、丙集,乃不同事类的结集。但由于它们皆来自诏书中,故其各自编集,亦应按年排比先后。其编订工作当始于汉武帝初年张汤“条定法令”,武帝初以后,凡同类诏书具为令者,可能逐件增入。集诏书而成的令甲、令丙等,其中每一章所称之令如“符令”、“箠令”,不是专行之令。符令、箠令皆单一诏书,而专行之令则分若干章。居延出土诏书简有二类:一是居延设塞后各皇帝当时所下的诏书,多附各级行下之辞;一是作为“令”的诏书,出于《施行诏书》或《令甲》等篇者。凡武帝末居延设塞以前的诏书,都属于此类,乃是律令之令。

日本学者大庭脩将简牍与文献史料相结合,从汉代的制诏入手,依据制诏的内容将诏令分为三种形式:第一为皇帝根据自己的意志下达命令;第二是官吏为履行自身的职责而在权限范围内奏请,经皇帝制可后以制诏形式发布;第三是第一与第二形式的复合物。制诏的末尾若有“具为令”、“议为令”、“议著令”等语,则表明其经过制可后将被列入法典。汉代的立法活动正是通过这些形式来进行的。[※注]彭浩《〈津关令〉的颁行年代与文书格式》[※注]认为《津关令》中凡有相国称谓的令是在高祖九年至惠帝六年十月间颁布的,有丞相称谓的令可能是刘邦即皇帝位(汉高祖五年)后至九年改丞相为相国的一段时间内,或是在惠帝六年十月以后至吕后二年间颁布的,提出文书格式有三种:皇帝直接发布的命令;由相国(或丞相)、御史大夫奏请,皇帝批准实行的文书;皇帝就某事作出指示,丞相、御史大夫拟出对策奏请后执行的文书。

徐世虹指出,汉令的划分通常有四种,即以时间次第为名,如令甲、令乙;以内容性质为名,如金布、宫卫、秩禄令;以地区为名,如乐浪挈令、北边挚令;以官署为名,如大鸿胪挈令、廷尉挈令、光禄挈令之类。这其中以官署为名的挈令,一般适用于该官署所辖之内部。以汉简所出者见之,令都是在被编号后加以整理的,如“北边挈令第四”、“功令第卌五”、“令第三三”、“御史台令第四三”等。这表明汉令虽然繁多,但其体系应是庞而不杂的。[※注]对于令甲、令乙、令丙的性质及划分标准,历来有不同看法:一是年代先后说;二是篇目次第说;三是诸令各有甲、乙、丙说;四是集类为篇说。徐世虹认为三、四两种说法缺乏成立的依据:首先根据史籍中所引各令条文来看,其内容互不一致,难以同类;其次,如果诸令各有甲、乙、丙篇,理当明言令名;再次,如果甲、乙、丙是同一令或同类令之篇名,以汉令的繁杂而言,似乎不大可能仅出现一种令的篇次。以《令甲》诏令目录及《令甲》、《令乙》、《令丙》佚文所反映的内容与年代可见,《令甲》、《令乙》、《令丙》是汉初皇帝的诏令集,所收诏令在内容上不具有同类性质,排列方式采用序列法,按年代顺序列为第一、第二、第三……又根据文帝、景帝不同时期的诏令交叉出现于甲、乙、丙三令之中,可知甲乙丙除表明篇次外,还反映了整理者对诏令非单纯年代划分,而取其重要程度的选择结果。如此,才可以解释为何同令而不同类,为何不明言令名,为何不同时代的诏令交替出现等疑点。[※注]关于“挈令”,通常认为即“板令”,即以木板书写之法令。李均明认为这一解释不全面,他指出,“挈令”之“挈”有提起、摘起的意思,以今言“提纲挈领”比喻“挈令”之“挈”最适宜,故挈令之实质当为中央有关机构根据需要从国家法令中提起与自己有关的部分,以地域命名的挈令则是根据地域需要提起。国家法令是以皇帝的名义制诏签发的,各部门仅是编录而已,故云“挈令”。汉简常见之“北边挈令”抄录在窄长的木简上,可见挈令也非必一定写在木板上。[※注]

徐世虹《对汉代民法渊源的新认识》从户律、置后律、傅律反映的汉代民事立法的实际形态,提出户律条文性质不单一,既有纯粹的民事立法,也有民刑合体的,还有单纯的刑事立法;民事立法在制定法中占重要一席;汉代对民事立法的补充追加主要通过令的形式实现,否定了“律是刑法的专有名称,令是秦汉以后出现的”这种说法。[※注]南玉泉指出,律令是中国古代重要的法律形式,自商鞅改法为律以来,国家颁布的法律形式主要是律。秦汉律既规范国家行政管理制度,又设定刑事惩罚制度。秦令是王或皇帝的指示,在本质上属最高行政命令。汉代的诏即相当于秦代的令,而汉令这种法律形式的形成需要经过法定的程序。汉初国家将令分为甲、乙、丙三类,《令甲》的内容为国家行政管理制度与刑制规范,《令乙》的内容主要是对官吏行为的规范,《令丙》的内容包括讯系程序和对平民这类主体违法行为的规范。魏晋以后律令两种法律形式所规范的范围和作用才彻底分开。[※注]

关于“科”是否是汉代独立的法律形式,学界有不同意见。以往通常认同“汉科”为一种法律形式,自滋贺秀三开始提出质疑,认为汉代不具有独立意义上的科[※注],张建国也认为科是律令形式中的事项条目,在形式上不具有独立品格。[※注]从希斌认为“科”在汉朝应是对法律条文的泛称,是通常意义上的“科条”之意,是律、令、比等法律形式的具体条文。作为一种法律形式的“科”,应该是三国时期的产物。[※注]马作武、蒋鸿雁持类似看法。[※注]李均明则根据居延新简所出《捕反羌赏科》、《大司农罪人入钱赎品》等材料指出,科品与律令并行,但它是律令的补充或细目。像汉简中烽火品为数众多,而汉代有关燔举烽火的律文当归兴律。但律文不可能规定各地段的具体信号,因此各都尉或地区则有本部使用的烽火品。[※注]张忠伟以汉简所见“购赏科”为例,结合秦汉简牍律令资料中“购赏”条款内容,考察“购赏”律文与“购赏科”的关系,以及“购赏科”的立法形态、颁行程序、法律效力等问题。认为“购赏科”源自律令,有着相对独立的形式和内容。它不仅是对律令规定的诠释、细化,也有弥补律令规定不周的意图。科作为汉代法律载体之一,从常规立法形态来看,大致是经由官吏奏请、皇帝批准、颁行的程序,再由各级官府逐层下达布告基层。科并不一定与正刑定罪相关,刑罚规定可见诸于律令之中。自东汉中后期以降,科作为事条性法律规定,也逐渐具有惩戒的性质。三国的“科”除具有“事条”含义外,逐渐成为法规汇编或编纂的代称。[※注]

徐世虹指出,作为法律的一种载体,科在形式上是独立的,不依附律令,但在内容上往往与律令杂糅。科只有在被纳入立法程序后,才有可能获得法律效力。品同样也是汉代具有法律效力的法律载体之一。从领属关系上看,它是律令科的附属法规,不具有独立品格,但它同时又是律令科的扩充与延伸。[※注]在汉代尽管科、品也是经常且大量使用的法律形式,但它并不能修正、取代律令。二者的关系是,律令是科品的载体,科品则是律令的具体化。《后汉书·安帝纪》曰:“旧制律令,各有科品”,正是指科品与律令的领属关系而言。[※注]

高恒辑录了居延汉简、居延新简和敦煌汉简中有关汉代律、令、式的条文,并分别进行了考述。其所著《汉律篇名新笺》结合秦简中所见秦律篇目以及其他史料,探讨了汉律令《田律》、《金布律》、《功令》、《兴律》、《厩律》、《户律》等篇目的原意和性质,指出《田律》是规定农村社会秩序、农田管理以及收缴田税的法律;《金布律》是有关财政制度的法规;《功令》为多次颁发的有关选拔、考课官吏的诏令集;《兴律》规定军兴、工兴的有关事项,同时又有关于“上狱”、“考事报谳”等事项,这与当时管理囚犯的制度有关,其时主管各项工程的一些官署,同时又是狱锁,役使的劳力,又多为该官署负责看管的囚犯;《厩律》主要是有关厩事的规定;汉代《户律》可能不包括婚事的规定。《汉简牍中所见汉律论考》对简牍中可能属于汉律的14条简文,逐条分析其内容,考察其各自所属的律篇。《汉简牍中所见令文辑考》对汉简中所见令、品、品约等法规作了辑录和注考,包括祠令、功令、禄秩令、养老令、挈令、行书令、关津令、知令、击匈奴降者赏令、捕斩匈奴虏反羌购赏科别,以及有关会计,婚姻,吏民毋作使属国、卢水士民,禁铸作钱、发冢、贩卖衣物于都市,禁屠杀马牛,吏民毋得伐树木,管理无业者的令,罪人入钱赎品、守御器品、烽火品约、伏虏品约等。《汉简牍中所见的“式”》不同意以往关于秦刻石中的“法式”两字是泛称法律或者刑法的看法,认为“式”是专指一种法律规范,按其含义可分为三类:一是规定各类文书的格式;二是规定实施律令、政策应遵循的要点;三是确定行政、司法活动的程序。并对汉简中所见各类文书如索债文书、直符文书、病卒名籍文书、阀阅簿、领受俸禄文书、画天田文书等的格式,以及“鞫”爰书程式、“封守”爰书程式、发案现场勘验程式等分别作了探讨。《汉壁书〈四时月令五十条〉论考》指出敦煌汉代悬泉置遗址发现的墙壁题书《使者和中(仲)所督察诏书四时月令五十条》主体部分的文字分上下两栏书写,上栏是月令条文,下栏即是对该条文的注解。注解文字是《五十条》的有机组成部分,具有法律约束力,它是立法者从汉《月令》中择取所需条文时而作的注解。借以阐明立法意图。补充原条文之未备,或者界定条文中所用概念、术语、定义的含义等等。[※注]

谢桂华《汉简所见律令拾遗》[※注]对《居延汉简释文合校》4.1、229.1、229.2、157.14,《敦煌汉简》791,《敦煌悬泉汉简》II90DXT0112②:8等法律文书简的释文重新进行校释,订正了不少错误。对各简所涉及的律令佚文作了分析考释,有助于进一步理解其含意。徐世虹《居延新简汉律佚文考》[※注]从居延新简中辑出汉律简12枚,并对各简律文及其归属作了详细考订,计有贼律3条,囚律5条,厩律2条,杂律2条。吴忠匡《〈汉军法〉辑补》[※注]辑补汉代军法20条。白建钢《汉代军法内容新探》[※注]通过对青海省大通县上孙家寨汉墓出土木简的研究,为以往相对单薄的汉代军法研究增加了一些新的内容和思路:一是对前人所辑《汉军法》的真伪进行了鉴别,认为某些以前被辑入的内容不能算做《汉军法》;二是根据青海木简归纳了汉代军人违反职责罪的种类和惩治办法;三是论述了汉代军法产生的渊源,认为汉军法沿袭了秦军法,但与秦军法相比,对军人违反职责罪的量刑为轻;四是总结了汉代军法与刑法的关系,认为汉代军法是一个单行法规,它不仅有细致的定罪和处罚条款,还有一定的“总则”论述。汉代军法与刑法的关系是一般和特殊的关系:汉代军法是汉代刑法的补充和续篇;从量刑幅度上看,与刑法相比,军法处罚从重;军法的处罚原则与刑法的处罚原则有所不同。军法作为一部特殊法,有其特殊的处罚原则,其处罚由军内执法机构实施。陈伟武《简帛所见军法辑证》[※注]从战国秦汉简帛资料中辑出有关军事管理的律令8条,有关军事训练的律令4条,有关战地活动的律令24条,认为军法比一般刑法峻酷,比一般刑法更重时效性。

(四)刑罚研究

刘海年《秦律刑罚的适用原则》[※注]认为秦国统治阶级为确保其刑罚的实施,在法律中明确规定了适用刑罚的各种原则。对于不同地位和身份的人,各人在犯罪活动中不同作用,不同犯罪行为的不同社会后果,以及行为人对自己行为所采取的不同态度等,是加以区别对待的。秦律刑罚的适用原则包括:第一,区分犯罪人的身份和地位;第二,实行连坐;第三,区分共同犯罪与非共同犯罪;第四,区分故意和过失,对某些行为还考虑有无犯罪意识;第五,区分犯罪行为的危害程度;第六,考虑行为人对待罪行的态度;第七,规定刑事犯罪的责任年龄;第八,数罪并罚;第九,不追究赦前罪;第十,适用比、例。李均明《张家山汉简所反映的适用刑罚原则》[※注]归纳了张家山汉简《二年律令》、《奏谳书》所见的汉初适用刑罚的若干原则:以罪刑相应、维护特权为基础,实行故意从重、过失从轻,严惩团伙、重判再犯,从严治吏、宽宥老幼,自出减刑、立功赎罪,诬告反坐、故纵同罪,亲亲相匿、重科不孝等原则。罪刑相应、维护特权的原则具有鲜明的阶级性与可衡量性,其中既包含罪刑法定的因素,依法律条款定罪,注重犯罪动机、犯罪形态及危害结果,严格区分已遂与未遂;又存在收孥连坐、维护特权的规定,表明其罪刑相应只是相对、不彻底的。维护特权主要表现在贵族、官员、有爵者可在一定条件下减、免刑罚。南玉泉的《张家山汉简〈二年律令〉所见刑罚原则》[※注]指出,张家山汉简《二年律令》是西汉初年的法律辑录,这批简文对刑事责任年龄、故意与过失、数罪的处罚等都有较细密的规定。其他刑罚原则有诬告反坐原则、证言不实反坐原则、连坐原则、上诉不实加刑原则等。汉律在定罪量刑时,充分考虑皇权和尊长的地位,对于触犯皇权和尊长都要从重处罚。此外,对于触犯人伦、群盗犯罪以及官吏犯罪也予以重惩,而对于自首和犯罪后自动减轻犯罪后果等则采取从轻处罚的原则。汉初的刑罚原则与秦律所载刑罚原则基本相同,西汉武帝以后在具体的操作细节和适用标准方面有所改变。谭卫元《从张家山汉简〈具律〉看汉初“爵论”制度》[※注]认为爵位是汉代法律量刑时的一个重要标准,爵位有无高低决定着量刑的减免与否。

刘海年《秦律刑罚考析》[※注]根据史籍和云梦睡虎地秦简律文的记载,将秦的刑罚分为死刑、肉刑、徒刑、笞刑、髡耐刑、迁刑、赀、赎刑、废、谇、收等十一类,对各类刑罚的等级以及处罚方式分别作了考述和辨析。指出这十一种刑罚不仅轻重不同,在同一种刑罚内,又按处死的方式、对肢体残害的部位、鞭笞的多少、刑期长短、迁徙远近和赀罚金钱数目等,分为不同的等级。秦律还规定,各种刑罚既可以单独使用,也可以两种,甚至三种结合使用。这样,不同刑种的排列组合,就在秦的司法实践中,使本来种类已相当多的刑罚更加名目繁多,使本来已很残酷的形制更加残酷。张铭新《关于〈秦律〉中的“居”》[※注]指出,《睡虎地秦墓竹简》注释“居”即“居作”,值得商榷。“居”在《秦律》中无疑是一种劳役形式,有居赎、居债(居偿债),“居”并不是对犯罪的直接惩罚方式,它没有特定的期限,不是一个刑种,它是一种有代价的抵偿劳役。与“居作”是完全不同的概念,不能混为一谈。

黎明钊《秦代什伍连坐制度的渊源问题》[※注]讨论有关什伍连坐制度的渊源问题,结论有四。第一,商鞅变法,令民为什伍,相牧司连坐的居民组织是总结国内经验:包括曾经在文公、武公施行的夷三族之法,献公时的“户籍相伍”;列国经验:包括族刑、夷三族的连坐精神。第二,《周礼》上记载以血缘为中心的地方组织是五家相保、相爱、相葬、相救、相周、相宾的,在征战时则会万民而为卒伍;商鞅把告奸连坐之法加之于和谐淳朴的地方组织,使之一变而成为“相牧司”、“相纠发”、“相连坐”的苛刻制度。第三,先秦时代齐以管仲为相时曾推行“五人为伍”的社会组织,郑国子产执政亦行“庐井有伍”,战国时代各国为征召军队都曾清查户口,整顿户籍,闾里以下遍布什伍的组织,这是一种战斗的策略,商鞅变法是吸收这种政策,并且更强调连坐的法家精神。第四,秦代什伍连坐制也是一种军事编制民事化的制度。第五,临沂汉简《守法守令十三篇》中有“五人为伍,十人为连”,或许就是与商君什伍制不同名称的制度。至于大通汉简、居延汉简所载什伍制度,一部分是兵制,一部分是戍卒名籍,把他们结合《汉书》及《后汉书》的史料观察,汉代曾推行什伍制度也是无疑问的。

彭年《对西汉收孥法研究中的两个问题的商榷》[※注]认为:第一,西汉二百年间,除文帝在位的二十多年外,一直施行收孥法。第二,收孥法渊源于奴隶制国家国君对被征服民族的“奴役”,后来演变成对本族罪犯及其家属的“罪罚”。第三,收孥法的施行及其在刑法上的地位,逐渐呈现出越来越广大、越来越重要的发展趋势。陈乃华《秦汉族刑考》[※注]认为,在秦汉时代,至少存在着两种不同范围的族刑系统:其一,用来处罚谋反罪的“夷三族”,也叫“夷宗族”或“夷其族”,罪及五世;其二,用来处罚非谋反的“大逆无道”罪的“父母妻子同产皆弃市”(也叫“族家”),罪及三世。丁相顺、霍存福《“失期,法皆斩吗?”》[※注]指出,《史记·陈涉世家》有“失期,法皆斩”等语,有学者据此认定秦末对徭戍失期者的处罚法律规范为“法皆斩”,但据《睡虎地秦简》中有关徭戍失期的规定,以及考察秦末的社会政治经济背景,比照有关的法律规定,就会发现“失期,并非法皆斩”,失期罪的主体是官吏,徒众不会被“法皆斩”,囚徒逃亡无死刑,谪戍之众不应“法皆斩”。张建国《论西汉初期的赎》[※注]指出汉初的赎刑分为六个等级,既可以作为实刑的换刑,适用于特定的人和事(疑罪),也可以作为单独的一个刑罚级别,并推测正是疑罪从赎的存在构成汉初赎刑存在的基础。

(五)司法诉讼制度研究

刘信芳《包山楚简司法术语考释》[※注]采用典籍与秦律互证的方法,对包山楚简中重要的司法术语一一作了考释。“集箸”即登记汇集名籍;“玉府之典”的“玉府”是收藏户籍及其他典籍之所;“溺典”指“没有正式户籍的人口典册”;“藏王之墨”的“墨”,指书写副本;“陈豫之典”的“陈豫”是纪年“齐客陈豫贺王之岁”的省称;“集箸言”即有关名籍方面的争议,也就是诉讼;“受正”即接受狱讼裁决;“受期”就是接受诉讼的期约;“详”即法庭调查;“阩门又败”的“阩门”是楚司法官府名,“阩门又败”犹言败坏法庭;“盟”、“盟证”,即盟誓作证,是当时法庭调查取证的重要程序;“对”谓查对,“对告”即要求查对其住址、身份、名字、氏族并呈报上级官府,“分对”谓分别对状;“疋狱”即“疏狱”,分条记录狱讼之辞;“发节”即发书辅以节为信,“复节”即复命辅以节为信,“反节”即以节复命,“捋节”即取节交换相合以作凭证;“反官自诉”即翻案上诉的法律行为;“成”谓狱讼之平;“傅”谓拘捕犯人;“剠”乃“黥”字异体;“拘”谓拘禁;“敔”读如“圄”,意即牢狱;“诘”指诉状;“謄等”即官府在接到诉状后,根据诉状及初步调查的情况移录为官方司法文书;“谳”指复审议案;“政”读如“征”,指征收赋税;“敚”读如“税”,指征收赋税;“戉阝异”,官府名,应是楚特设的救灾机构;“量”谓裁量其大小,称量其轻重;“贝叕田”读如“畷田”,即重修田间之道而正封疆;“后”为继承。

刘海年《秦的现场勘查与法医检验的规定》[※注]对云梦睡虎地秦简《封诊式》中涉及案件现场勘查与法医检验的五个式例即《贼死》、《经死》、《穴盗》、《疠》、《出子》分别作了解读,认为秦国的治安、司法机构对现场勘查与法医检验已总结了一套办法,并形成了一定制度:第一,司法检验有专人负责;第二,对专门问题由专门知识的人作出鉴定;第三,注意痕迹检验;第四,现场勘查认真仔细;第五,检验时由家属或基层负责人到场。

刘海年《秦的诉讼制度》[※注]从司法机构、案件管辖、诉讼的提出、告诉的限制、强制措施、证据的种类、案件审讯、判决与上诉、判决的执行、法官的责任等方面,对秦代的诉讼制度作了全面考述,并讨论了其在中国历史上的地位和影响。张建国《汉简〈奏谳书〉和秦汉刑事诉讼程序初探》[※注]不同意整理小组关于《奏谳书》是“议罪案例的汇集”的看法,认为《奏谳书》基本是奏书和谳书的汇集,奏书不存在基层审判机关在定罪量刑方面的疑难之处,事情已经得出了明确的结论,向上级奏请为的是获得批准,是法定的例行公事。谳书是上报疑案,上报的目的,是要求上级解答疑问。上级接到谳书后要回答该案适用什么罪名或什么刑罚。《奏谳书》表明秦汉刑事诉讼的基本程序是告、劾、讯、鞫、论、报,而讯鞫论是其中的审判程序。“告劾”即提起刑事诉讼,“讯”相当于法庭调查,“鞫”是审判人员对案件调查的结果,也就是对审理得出的犯罪过程与事实加以简明的归纳总结,“论”相当于判决,“报”通常指奏报上级机关。阎晓军《秦汉时期的诉讼审判制度》[※注],结合《急就篇》及相关文献与云梦秦简《封诊式》、张家山汉简《奏谳书》中的具体审判记录,研究秦汉时期的司法制度。通过对比拼合,复原出秦汉时期案件一般的诉讼审理程序,一般要经过报案、侦破、讯问、诘问、验问、读鞫、乞鞫、议罪、论、报、执行等重要程序和环节。李均明《简牍所反映的汉代诉讼关系》[※注]从涉讼各方、告劾、逮捕、讯鞫、论报、奏谳、乞鞫、执行等方面考察汉代诉讼关系,揭示了汉代诉讼过程的基本轮廓。陈晓枫《两汉“鞫狱”正释》[※注]对通常认为两汉“鞫狱”是刑事诉讼中的再审程序的看法提出了反驳,认为在汉代,认定罪行与决定刑罚,分由不同官狱负责,主审官狱为确保认定的罪行凿定无疑,必将验治的结果——狱书向被告宣读,被告有权申请复核,这便是“鞫狱”。进而指出“鞫”在两汉,是认定被告所有犯罪事实的司法文书,“读鞫”是官吏宣告本案已认定的被告全部罪行,“乞鞫”是被告认为官府所认定的犯罪与案件真实情况有出入,乞求重新复核查证。因此“鞫狱”是判决拟定之前,一审程序中的一个诉讼阶段,而不是再审程序。

刘海年《秦汉诉讼中的“爰书”》[※注]认为“爰书”并不仅仅是“录囚辞的文书”,其内容要广泛得多。它是战国秦汉司法机关通行的一种文书形式。其内容是关于诉讼案件的诉词、口供、证词、现场勘查、法医检验的记录以及其他有关诉讼的情况报告。“传爰书”则是诉讼过程中的具体制度。籾山明《爰书新探——兼论汉代诉讼》[※注]指出,居延汉简中所见到的爰书种类,称谓明了的有七类:自证爰书、吏卒相牵证任爰书、秋射爰书、病死(病诊)爰书、死马爰书、殴杀爰书、贳卖爰书,另有三类称谓不明。其书写格式的共同特色,是在开头冠以“爰书”二字,末尾作“它如爰书”或“如爰书”。但并不是所有的爰书都两者兼备,特别是缺佚开头的爰书很多。从汉简来看,爰书具有公证书的功能。换言之,主管官吏为了公证某件事的事实而作成的文书,就是爰书。因为它与证明的事实有关,所以在诉讼时能成为证据(如自证爰书),另一方面,它有时又与诉讼完全无关(如秋射爰书),因此不能将爰书仅仅限定于与诉讼有关。

李均明《居延汉简债务文书述略》[※注]指出,由于债务的发生、变化与消灭的原因不尽相同,因此债务文书亦呈多种形式。常见的有(1)债名籍(一般分上下两栏,上栏书债权人姓名、身份,下栏书债务人姓名、身份、债的内容),(2)负债名籍(亦分两栏,所载序列恰与债名籍相反),(3)债券(记有债发生的时间,债权人与债务人的姓名、身份,债的标的物及其价格,清偿期限、证人的姓名、身份等),(4)行道贳卖名籍,(5)与债务有关的吏俸赋名籍,(6)与债务有关的现钱出入账,(7)催收债书,(8)与债务有关的发文记录,(9)与债务有关的司法文书。从以上所列的债的文书可以看出,在汉代,民法意义上的借贷关系是明显的,其活动也是很频繁的。关于债务发生的原因,主要有三种,即因契约、因侵犯他人财产、因不当得利而发生债。文章还讨论了债务担保、债的变化与消灭、债务的履行、债务的偿清等问题。另文《居延汉简诉讼文书二种》[※注]讨论了劾状和名捕诏书两种诉讼文书,指出移送劾状文书的程式为:(1)劾状呈文,含起诉时间(年、月、朔干支、日干支)、起诉人(所在机构、职务、姓名)及关于所呈文书性质与数量的说明。(2)劾状本文,主要内容是被告的犯罪事实和原告的调查意见。(3)处理劾状的呈文,包含时间和处理方式。(4)劾状的再抄件,由原告的上级制成,含对原告身份的证明及劾状的抄件。(5)原告上级关于批转文书的呈文。名捕诏书是由皇帝签发的通缉令,除写明被通缉者的姓名、年龄外,要尽可能详细地描述罪犯的身体特征及着装、主要罪行等。如罪犯的身份一时未能查明,亦尽可能详述案件发生的经过。名捕诏书通常逐级下达,然后又逐级上报其执行情况。

徐世虹《汉劾制管窥》[※注]指出,在汉代告与劾是两个适用对象截然不同的法律概念,告行为的发生者往往是民,而劾行为的发生者往往是官。换言之,民对民、民对官或官对民的起诉行为称告,而官僚系统内部的彼此起诉行为称劾,二者一般不混淆适用。根据出土简牍所见的原始劾文书资料来看,先案后劾的程序特点十分明显。即劾是程序法中的重要环节,它的完成是以案为基础的。案而后劾,劾而后讯鞫论报,或许正是适用于汉代官僚行政系统的诉讼程序。对于劾的程序,法律上有相关限定,劾必须遵循一定的法律程序进行,通常只能逐级劾而不能越级劾。在行政系统和军事系统并存的边境地区,诉讼活动通常是在郡、县、乡这个行政系统中进行的,即使是军吏,其诉讼活动也要被纳入地方行政的司法权限之内。县廷是受理劾的官署,二千石官所统辖的郡太守府是受理各种劾的最高审级。

徐世虹《汉代民事诉讼程序考述》[※注],从民事诉讼的称谓、受理、提出、验问、判决、执行等方面,探讨了汉代民事诉讼的实际状况。指出汉代的民事诉讼在汉代社会现实中具有较明显的实态。讼之所及,多为租税、财货乃至田产,表明人们在概念上已经有所区分,人们因民事纠纷而“诣乡县讼”,可知民事审判是地方官吏的基本职能之一。又以出土汉简及传世文献见之,民事诉讼的程序化已相当明显,由此反映了汉代法制建设中的一个重要方面。张建国《居延新简“粟君债寇恩”民事诉讼个案研究》[※注]从案件的性质、文书的类别、各文书的相互关系、文书所反映的案件在诉讼程序中所处的阶段、案件当事人争议的内容即诉讼标的、一方当事人提出的事实与理由以及案件所反映的相关问题等方面,对居延新简中“建武三年十二月候粟君所责寇恩事”简册作了详细的分析、考辨。认为简册中实际上包含了四篇文书:初三日(乙卯日)寇恩自证爰书、十六日(戊辰日)寇恩自证爰书、十九日(辛未日)乡啬夫报县文书、二十七日(己卯日)居延县移甲渠候官文书。初三日爰书和十六日爰书,是不同情况下的作品,不能互校。初三日寇恩的第一次自证爰书,已经在本案中被十六日寇恩的第二次自证爰书所取代,因此在解决本案时失去法律效力,最多只具有参考价值。而十六日爰书、十九日乡文书和二十七日县文书则是一个有机的整体,反映了有关的案情及诉讼程序:居延县廷收到甲渠候粟君的起诉书后,在立案的同时,将起诉书移送给被告所在的都乡,并在公文中指令乡啬夫收到文书后用自证爰书的文书方式验问被告(寇恩),和按规定写治决言。都乡第一次上报的文书被县里退回,县廷同时发给都乡第二份文书,要求就可疑之处向寇恩再次验问,记录在爰书上。接到县廷的第二次指令文书后,都乡啬夫于十六日重新验问并记录寇恩的证词,制作爰书。在十九日文书中接着便写到治决言,即验问的结果。中间时隔三天,正好符合“辞已定满三日而不更言请者”的法律规定。县廷收到都乡报来的两份文书后,于二十七日呈文移送甲渠候官。

七 简牍文书与汉代屯戍体系

我国西北20世纪初叶出土的简牍,大多为屯戍遗简,它为研究汉代的屯戍体系提供了第一手资料,故起步早,成果多。1901至1904年间,英籍匈牙利人斯坦因先后两次在中国新疆、甘肃一带考察,掘获许多汉晋简牍及纸文书。利用这些数据,斯氏对敦煌地区的烽隧的分布、形制结构、功能、时代等做了全面分析。王国维充分利用了此批简牍及斯氏之成果,据斯氏纪行书附图重绘东经93至95度、北纬40至40度30分间的烽隧及长城分布图,以表格方式展示44座烽隧遗址与名称间的对应关系,纠正了斯氏的许多错误。[※注]1944年,我国学者向达、夏鼐、黄文弼、阎文儒等组成的西北科学考察团也在敦煌进行考察。而规模最大与时间最长的是1979至1982年间甘肃省文物考古研究所进行的三次考察发掘,1987年又进行普查,1992至1995年间由原甘肃省文化厅文物处处长钟圣祖和甘肃省文物考古研究所原所长岳邦湖率领的考察团又对疏勒河流域汉代长城进行全程考察,考察长城500多公里,烽隧228座,鄣城45座,古城遗址32座,比当年斯坦因所见烽隧多134座,为下一步研究打下良好的基础。[※注]

居延汉简数量多达三万余枚(已公布两万余枚),为研究汉代屯戍体系提供了更充分的依据,故许多人从此入手。论述较全面者如劳榦先生曾复原都尉以下体系为:

都尉(属下有丞、掾属)—候官(属下有丞、鄣尉、士吏、掾属)—候长(属下有候史)—隧长。

文云:“即边塞职官自都尉以下,凡有候官,候长,隧长,三级。其所居之地则大者曰城曰鄣,小者曰隧。其理之者则鄣有鄣尉,隧有隧长。都尉大率居于县城或鄣,候鄣则治在隧间。”

关于敦煌诸鄣隧,劳榦先生“将王氏所编次之敦煌诸候隧重为董理”,以列表方式列宜禾都尉、玉门都尉下属诸候官及各候官下属诸隧。但与今之研究结果有出入。

关于居延诸鄣隧,劳文亦以列表方式列居延都尉(下辖殄北候官、卅井候官、甲渠候官)、肩水都尉(下辖肩水候官、广地候官、橐佗候官),又详列各候官下辖诸隧,亦与今研究成果有出入。此乃时代限制所致,其文亦云:“以上所列烽隧之系统,全系初步假设。将来简牍出土所在如能完全明白,则此表或应全部修正也。”此客观科学的态度十足可取。[※注]

关于屯戍体系自身及相关职官,则陈梦家先生《汉简所见居延边塞与防御组织》及《汉简所见太守、都尉二府属吏》二文论述已甚详尽。

《汉简所见居延边塞与防御组织》一文首先对太守府与都尉府之组织结构作了比较,文云:“都尉是太守下专职武事者,边郡武事重要,亦开府治曹辟吏,因此都尉府的组织和太守府的组织虽略小而相仿”,文中还列表如下:

文云:“因此,两府属吏(阁下和诸曹)在汉简上有时不易分辨,但其直系防御组织即太守—都尉—候—部候长—隧长则是分别清楚的。”详述都尉属官之称谓与职责,所举有:

1.都尉丞,举例后云:“由此可知在公文上都尉与其丞常常并列为正副之职。都尉丞出缺时可由近次之官兼行……据《百官表》都尉‘有丞,秩皆二百石’。属国都尉有丞,与部都尉同。”

2.候(见候——候官)。

3.千人,举例后云:“由上可知千人有‘千人’与‘骑千人’二种,其属吏有丞与令史。”

4.司马,所举例包括司马、骑司马、假司马、属国司马、左部司马、郡司马、城司马七种,文云:“司马与骑司马,犹千人与骑千人……《百官志》将军下曰‘又有军假司马、假候皆为副贰’,是假司马是司马之副。司马之属吏有丞和令史,与千人同。”

陈文认为都尉丞、候、千人、司马是居延与肩水两都尉下的四种属官,云:“都尉丞与都尉同在都尉府,而候、千人、司马各以候官、千人官和司马官为其治所。候与所属的部候、隧在塞上司候望与烽火,另成一系统。千人与司马应为屯步兵骑兵的首长,而千人所辖有骑兵。候、千人、司马,除职司不同外,或许是有高下等级的。”又“属国都尉的编制同于部都尉,但也有它自己的官名”。认为“千长”、“百长”即属国都尉下之官名。

关于城尉与城官,陈文考订破城子与大湾分别为居延与肩水都尉府所在。又认为“城尉与城司马之‘城’,似指居延与肩水都尉府所在的破城子与大湾两城”。则此节之考证未详且有误,如破城子为甲渠候官遗址而非居延都尉府遗址。

关于候与候官,陈文作了较详尽的考证,认为“候与候长皆居塞上警戒,乃是军候、斥候之候……候、鄣候、塞候是一,因候皆驻于鄣城之内,而鄣在塞上与诸部候、诸隧构成一条防御战线”。确认候之治所称“官”或“候官”。每一候官所辖塞约百里,属吏有丞、掾、令史、尉史、士吏。陈文认为:“尉史、士吏与令史都是候官的属吏,惟尉史与令史仅限于候官一级,而士吏也是低一级塞和部候的属吏。”准确地说,士吏应是候官派遣驻诸候长部的属吏,而非低一级塞和部候的属吏,故陈文亦云:“简虽称某某部士吏,但士吏似直属于塞尉,分驻诸部。”

关于候长与候长部,陈文据汉简所见列表,排列八个候官下的五十二名候长,指出“部有候长、候史和士吏……各部大小不同:部吏或主吏有七人、九人、十一人者,部卒有十八人、廿二人、卅人或数十人者,隧有六所、八所者。数所中有一隧为主所,或为部治所。”

关于隧长——隧·署,陈文据汉简所见列表,排列八个候官下属隧约260座,但认为实际数量要更多一些,指出:“在防御组织的候望系统中,隧是最基层的哨所,即烽火台和它的屋舍。从残存的简文看来,每隧人数不多,少者一二人,多者五六人。因此除了隧长外,属吏很少见……隧史、助吏当是隧长下极小之吏。”

陈文亦列二表概述与张掖郡屯戍体系相关之机构:

其一为《张掖太守系属简表》。

其二是《张掖部都尉系属简表》

此表基本囊括了汉代屯戍体系诸系统(所利用仅为20世纪初出土的数据,实为难能可贵),五个系统相辅相成,缺一不可,尤其一至三项规模通常都较大,但迄今对后四项的研究仍然做得很不够,其中固然有资料不足的问题,也有重视不够的原因。

由于简牍大多出自候望系统诸遗址,因此对候望系统的研究是最深入的,尤其《居延新简——甲渠候官》一书出版之后,成果甚多,其中马先醒先生《汉居延都尉与其四塞》论述甚详尽,文中考证了居延都尉与遮虏鄣,居延城与居延候、小居延候官,详述甲渠候官鄣塞、殄北候官鄣塞、卅井候官鄣塞的布局及部隧隶属关系,三塞联防等。[※注]候望系统诸遗址中,又以甲渠候官的情况最清晰,《居延新简——甲渠候官》公布前,除陈梦家曾详述其鄣隧布局与隶属关系外,最早提及此事者为劳榦先生,先生在其《居延汉简考证·烽隧二》中编制了汉简所见候官隶属关系表,隶属于甲渠候官之下的有:“甲渠候、不侵候、诚北候、第四候、第廿三候、夷虏候”(所谓“候”,实指候官下属诸部而言)共六个部,部之下列有五十三座烽隧。[※注]再者为日本学者永田英正《试论居延汉简所见的候官——以破城子出土的“诣官簿”为中心》一文之结论云:“以甲渠候官为例,至少也有十三个候,九十二个隧。假如每候有候长、士吏和候史各一名、戍卒十名,每隧有隧长一名、戍卒四名,那么隧长以上的吏就是一百三十一名,戍卒则是四百九十八名。据此推测,一个候官管辖的候、隧,共配备吏一百三十名左右、戍卒五百名左右。”[※注]今将三位先生的结论列表如下:

《居延新简——甲渠候官》公布后,对甲渠候官规模的探索则获得更为精确的结论。李均明撰《汉代甲渠候官规模考》一文之主要结论如下:

关于甲渠候官塞吏、卒总数:甲渠候官吏总数通常在一百零六至一百零八人之间,以一百零八人的编制居多。分配至各职位之名额为:

候,或称鄣候、塞候一人,候官的最高长官。

候丞,候之副手,不常设,或有时设一人。简牍中塞尉出现的次数远远多于候丞,故候官可能长期只设塞尉而不设候丞,只是曾短期有过丞的编制。

尉,或称塞尉,候之副手,常设一人。

掾,候官属吏,驻候官鄣,主文书事,秩百石以下,汉简所见签署文书名,掾总是签在令史之前,知其地位高于令史,常设掾一二人。

令史,候官属吏,驻候官鄣,主文书事,汉简所见签署文书名,令史总是签在掾之后,地位低于掾,秩斗食,常设三人。新莽时期称“造史”。

尉史,塞尉属吏,驻候官鄣,主文书事,汉简所见签署文书名,尉史总是签在掾、令史之后,地位低于掾、令史,秩当佐史,编制多时达四人。

士吏,候官属吏,“主亭隧候望,通烽火备盗贼为职”,秩百石,巡派驻诸部,常设二至三人,因此不是每个候长部都驻有士吏。

以上官员皆为候官直接管理的官员,除士吏外,皆常驻候官鄣。

候长,候官下属诸部负责人,秩百石,每部设一人,凡十人。

候史,候长属吏,主诸部文书事,秩当佐史,每部设一人,凡十人。

隧长,诸部下属基层烽火台的负责人,每隧设一人,秩当佐史,据汉简记载,甲渠候官隧长总数曾一度为六十七人。

以上为候官下属诸部、隧之常设吏员,不同时期之数量虽有波动,总数皆在一百余人上下。

东汉初年的简牍中犹见“隧助吏”的称谓,或为隧长辅佐,秩级、人数未详。

关于戍卒数量,简文所载摆动幅度较大,在二百四十至三百人之间。

据简文而能确定部隧隶属关系者如:

万岁部(曾名第三部)隶属隧有:万岁隧、却适隧、临之隧、第一隧、第二隧、第三隧。

第四部隶属隧有:第四、五、六、七、八、九隧,临桐隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有望桐隧。[※注]

第十部隶属隧有:第十、十一、十二、十三、十四、十五、十六隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有高沙隧。

第十七部隶属隧有:第十七、十八、十九、廿、廿一、廿二隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有陷阵隧。

第二十三部隶属隧有:第廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九隧,箕山隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有箕北隧。

临木部隶属隧有:临木隧、穷虏隧、木中隧、终古隧、武贤隧、望虏隧、□□隧。

诚北部(曾名城北部)隶属隧有:诚北隧(城北隧)、武强隧、俱南隧、□虏隧、惊虏隧、俱起隧、执胡隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有收虏隧。

吞远部隶属隧有:执胡隧、执虏隧、惊虏隧、吞远隧、吞北隧、次吞隧、万年隧、平虏隧。

不侵部隶属隧有:不侵隧、当曲隧、止害隧、驷望隧、止北隧、察微隧、伐胡隧。马先醒先生文引初师宾表尚附有望南隧、察虏隧。

关于烽隧之间的距离,简文有明确记载者如第廿六隧至廿七隧为汉里二里八十一步(见《新简》EPT5·17),武贤隧至诚北隧为汉里四里以上(见《合校》99·1),第十一隧至十二隧为汉里三里十步、第十隧至十一隧为汉里二里二百三十步(见《新简》EPT52·107),《新简》S4T2·159:“……去第四隧九百奇百一十七步”,合汉里三里百十七步。知各隧距离不等,平均大致在汉里三里左右。台北简牍学会罗仕杰先生曾实测甲渠塞之烽隧间距离如下:

T5→T8=6.84Km

T8→T9=1.24Km

T9→A5=1.33Km

A5→T10=1.31Km

T10→T11=1.28Km

T11→A6=1.27Km

A6→T12=1.30Km

T12→T13=2.57Km

T13→A7=1.28Km

A7→A8=1.22Km

A8→T14=1.31Km

T14→T15=1.37Km

T15→T16=1.38Km

T16→P1=1.12Km

P1→A9=1.34Km

A9→T17=1.26Km

T17→T18=1.41Km

T18→T19=2.64Km

马先醒文云:“由前表明白显示,甲渠塞上诸烽隧之间距,多在1.12公里至1.41公里之间,即其间距约略相等,足见是颇有计划的修筑而成。至于前表中的三个较远间距,均各有其特殊原因……T18至T19之间距是2.64公里,所以较一般长些,因为其间的伊东河弯曲于二烽隧间,不克将烽隧筑于河水中,有以致之。”[※注]

关于居延都尉所在地,迄今未有定论。陈梦家曾推测其为破城子,但已为《新简》等资料及后人的调查研究所否定。马先醒先生力主K688古城为居延都尉治所并辨明其与居延城、小居延的区别,其结论云:“简文中的‘居延城’,即县令治所,其规模稍小于K688,则都尉治所的K688,可名为‘大居延’;居延县城当名为‘居延城’,至于‘小居延’则为‘居延候’驻所。而居延候主要职责在卫护居延县城及其治下的百姓,即维持内部治安,与甲渠候等以防御外敌有别。故其重要性较小,统辖士卒亦少,治于小居延候官。由于汉居延县城及小居延候官均尚未发掘,甚至未十分确定。故居延简中有关其资料甚少。职是之故,未曾亲临居延的陈梦家,所推往往待商。尤其定居延都尉治破城子(A8,即甲渠候治所),因此破城子即为简文中的居延城。但破城子出土之万余简中,‘甲渠’者多过‘居延’者,又当何解?”又云“K710系汉居延县城。居延城司马即驻此守卫。居延候当系居延城司马之下属,率部驻居延城外之居延候官,又名‘小居延’”,[※注]可备一说。

候望系统最大的建筑工事为候官鄣。候官鄣是候官的领导机构所在地。甲渠候官鄣遗址位于今内蒙古额济纳旗南二十四公里处,俗称破城子,它筑有较坚固的防御设施,如鄣堡、坞墙等,有较强的防御能力。据甘肃居延考古队的发掘调查报告,现坞墙为一长47.5米、宽45.5米、厚1.8米—2米、残高0.9米的近似方形建筑。坞门设于东侧靠南处,门外筑有曲壁,类似瓮城。坞墙四周三米以内的地面上设有四排木尖桩,间距70厘米左右,呈三角形排列。坞内还有许多房舍遗址,鄣堡以土坯构筑,基方3.3米,厚4至4.5米,残高4.6米,堡门高出地面0.7米—0.9米处,设有马道,鄣顶有类似女墙的结构。有一烽台位于坞南50米处,以夯土构筑,基方4.8米×5米,残高0.7米,附近发现有积薪、烽杆等遗物。[※注]

八 简牍文书所见兵器与守御器

兵器与守御器皆为作战用具,简牍中有大量的记载,详于传世古籍所载。其中以曾侯乙墓简册《入车》、《甲胄》所见兵、车马器,尹湾汉墓出土之《武库兵车器集簿》及居延汉简常见之守御器簿尤为珍贵。

《武库兵车器集簿》所载普通兵、车器数为“兵车种百八十二,物二千三百一十五万三千七百九十四”。再加上皇室器物,合计总数则达“兵车器种二百卌,物三(二)千三百廿六万八千四百八十七”。品种与数量之多皆属罕见,所藏器具主要有弓弩类、铠甲类、剑戟类、旌幡钲鼓类、战车类及其他杂类,是迄今所见关于汉代武器装备的最全面的数据,李均明曾作过考证[※注],归纳如下:

弩是武库中数量居首位的兵器,属当时最先进的进攻性远射兵器,集簿见乘弩11181件、普通弩526526件。

弩臂,弩之木把手,与弓呈直角丁字形,横弓着臂是其明显特征,集簿见乘舆弩臂50件、普通弩臂263798件,其数约为整弩的一半,显然为备件。

弩弦、纬。弩弦是弩弓上用以弹射箭矢的弦绳,《说文》:“弦、弓弦也。”弩纬,捆束弩弦两端的系绳。《说文》:“纬,织衡丝也。”段玉裁注:“云织衡丝者,对上文织从为言,故言丝以见缕,经在轴,纬在杼,木部曰:‘杼,机之持纬者也。’引申为凡交会之称。”与弩弦交会且呈经纬状之物,唯弩弦两端之系绳,故称纬也。弦、纬是弩具中除箭矢之外消耗量较大的部件,集簿见弩弦840853件,多于弩的总量。集簿所见弩与弦的比例近1∶2,实际应用中,比例或更大。

弩矢。弩矢为弩用箭矢,集簿见乘舆弩矢34265支、普通弩矢11424159支,弩与弩矢的比例为1∶200。

弩绁,檠弩绳。集簿见弩绁69088件。

弩犊丸,盛弩矢的容器。集簿见弩犊丸226123件。

弩兰,桶状盛箭器,兰冠为其盖。《说文》:“兰所以盛弩矢,人所负也。”集簿见弩兰110833件、弩兰冠45374件。

弓,无臂之弓,数量少于弩。集簿见弓77521件、弓弦3987件、弓矢1198805支、弓犊丸52419件、弓衣72件。弓衣或指弓套。

铠甲类为护身器具,集簿所见铠甲类主要有以下器具:

甲,用于抵御兵刃箭矢的皮制护身衣,集簿见乘舆甲379件、普通甲142322件。

铠,护身铁衣,集簿见铠63324件。《说文》:“铠,甲也。”《周礼·司甲》郑注:“古用革谓之甲,今用金谓之铠。”

鞮瞀,头盔。集簿见乘舆铁鞮瞀678件、普通鞮瞀97584件。《说文》:“胄兜鍪也。兜鍪,首铠也。”

铁募,铁质臂铠。“募”通“幕”,《史记·苏秦列传》:“当敌则斩坚甲铁幕”,《索隐》引刘云:“谓以铁为臂胫之衣。”

铁股,护腿铁铠。

铁罢,裙铠。

马甲、鞮瞀,战马所披身甲与首铠,集簿见马甲、鞮瞀5330套。

面衣,护面器,屡见于屯戍遗简,《合校》501·1:“守御器簿……木面衣三。”《新简》EPT52·141:“行幐、帻、面衣各一。”

盾,盾牌,用以蔽身防护。集簿见乘舆盾2650件、普通盾99901件。《释名·释兵》:“盾,遯也,跪其后,避刃以隐遯也。”

铁甲札,铁甲片,用以制作铁铠等的组件。集簿见铁甲札587299片。革甲,皮制甲片,集簿见革甲14斤。甲片称“札”,亦见《秦简·效律》:“甲旅札赢其籍及不备者,入其赢旅衣札,而责其不备旅衣札。”

剑戟之类为格斗兵器,分长兵与短兵。

剑为以直刺为主的短兵器,兼可劈砍,集簿见乘舆剑4件、普通剑99901件。《释名·释兵》:“剑,检也,所以防检非常也。”《淮南子·修务训》:“夫怯夫操利剑,击则不断,刺则不能入。”集簿所见普通剑的数量恰好与普通盾相同。

剑带,配剑所用革带,集簿见剑带37616件。《释名·释兵》相关于剑具的描述云:“其旁鼻曰镡。镡,寻也,带所贯寻也。其末曰锋,锋末之言也。”则剑带穿寻而过,然后系于腰间。

刀,常用格斗武器,集簿见刀156135件、大刀127件,又见“刀□四千五百七十五”或为刀之备件。《释名·释兵》:“刀,到也。以斩伐到其所乃击之也。其末曰锋,言若蜂刺之毒利也。其本曰环,形似环也。其室曰削,削陗也,其形陗杀,裹刀体也。室口之饰曰琫,琫捧也,捧束口也。下末之饰曰琕,琕卑也,在下之言也。”刀通常为厚背薄刃,利于劈砍。

匕首,短剑。《史记·吴太伯世家》:“使专诸置匕首于炙鱼之中以进食,手匕首刺王僚。”《索隐》:“刘氏曰:‘匕首,短剑也。’按《盐铁论》以为长尺八寸。《通俗文》云:‘其头类匕,故曰匕首。短刃可袖者。’”

剑杖,杖形剑。木杖,木棒。河北满城汉墓曾出土一把杖形剑,略残,通长114.7厘米、剑身长93厘米、首径3.4厘米、末径1.4厘米,呈细长形,剑茎和剑身无明显分界,全剑藏于木杖之中,木杖作竹节形,共6节,上端竹节形粗短而下端细长,上两节为剑柄,下4节为剑鞘,外观为木杖,内实为剑,凡此之类,当即牍文所云剑杖。[※注]

戈,横击钩援兵器,长柄,横刃。集簿见乘舆铜戈563件、普通铜戈69件。《说文》:“戈,平头戟也。”《释名·释兵》:“戈,句子戟也。”此簿所见常规格斗兵器中,戈的数量最少,反映了作战形式的变化:戈为钩兵,适用于车战,随着车战的衰落,戈也逐渐退出历史舞台,或转而充当仪仗。集簿所见戈为铜质,当取其华丽,或为仪仗用戈。

戟,戈矛合体式的长兵器,可直刺,亦能横击。集簿见戟6634件。《说文》:“戟,有枝兵也。”《释名·释兵》:“戟,格也,旁有枝格也。”集簿所见戟的存量明显少于其他长、短兵器,当处在由实用器向仪仗器转化过程。

铩,铍刃下段设格(镡)即为铩。集簿见铩24170件。《说文》:“铩,铍有刹镡也。”

郅支单于兵,匈奴兵器,形制未详。郅支单于,匈奴首领,《汉书·匈奴传》:“其后,呼韩邪单于兄左贤王呼屠吾斯亦自立为郅支骨都侯单于,在东边。其后二年,闰振单于率其众东击郅支单于。郅支单于与战,杀之,并其兵,遂进攻呼韩邪。呼韩邪破,其兵走,致支都单于庭。”

金钺,仪仗器,大斧类,饰金,古书亦称“黄钺”,权力的象征,《尚书·牧誓》:“王左杖黄钺。”《说文》:“戉,大斧也。”

铁斧,集簿见二处,一为132件,另一为1000件,用途或有别,故分开计算。