发展—开拓期(1996—2004年)

|

来 源

:

|

当代中国近代社会史研究0 \ - |

作 者

:

|

- |

浏览次数

:

|

9 | ||

|

摘 要

:

|

自1986年倡导社会史研究之后,研究者的社会史学科意识大大增强,开始逐渐摆脱附属政治史的视角,而着意从社会史的视角进行研究,社会史研究领域日渐拓宽,研究论著的社会史特色也日益增强,具有社会史特色的研究成果逐年增多。据闵杰收集整理的一份“中国近代社会史论著目录”, 1987—1995年每年国内出版中国近代社会史论著数量如下[※注]:从上述统计可见,在开始倡导社会史研究初期的1987年,中国近代社会史论文有19篇,著作8部。评估社会史学科发展规模及学科地位的另一个指标,是社会史论文数量与中国近代史其他专史门类的论文数量作对比,可以反映社会史在整个中国近代史学科内所占分量与受关注度。 | ||||||

|

关键词

:

|

社会史 论题 学科 近代史 论著 思想文化 政治 总论 研究成果 乡村社会 学科体系 |

||||||

在线阅读

发展—开拓期(1996—2004年)

字体:大中小

1.发展概况

中国近代社会史研究进入第二个十年,有一些标志性事件,反映了学科发展进入了更为成熟的新阶段。首先,1996年出版了龚书铎主编的自先秦至民国8卷本《中国社会通史》(山西教育出版社),以社会结构、社会运行、社会变迁为主要内容。这是第一套由断代社会史组合而成的中国社会通史著作,其中史革新主编《中国社会通史·晚清卷》和朱汉国主编《中国社会通史·民国卷》,作为中国社会通史的断代史,共同构成了晚清与民国百余年的中国近代社会通史。因此,这也是继乔志强主编只是前半段近代社会史之后,第一部完整的1840—1949年百余年的中国近代社会通史。其次,从研究论文方面,据闵杰统计,自1996年以后,每年发表中国近代社会史学术论文都超过百篇,并持续增长,所以他把1996年作为中国近代社会史研究进入新发展时期的一个节点。[※注]

此外,关于近代社会史学科地位的变化,还有一个具有一定标志性意义的事。作为中国近代史权威专业期刊《近代史研究》附刊的论著目录,自1997年目录开始,废止了此前以政治事件和革命运动等13个专题领头、分为20余专题门类的以政治史为主体的分类体系,而改为以研究领域分为八大门类:1.总论;2.政治(后来加上法律);3.军事;4.经济;5.社会;6.思想文化;7.中外关系;8.人物。政治类内容也大大缩减,原来一些附属于政治类的其他专题内容,被划归入各相应专题领域之内。自此以后这8大门类的分类法成为常态,一直延续下来。这一目录分类结构的变化,反映了中国近代史学科体系的变化,标志着以往政治独大、政治与其他分支学科为主辅关系的学科结构,一变为政治与其他领域平行并列的学科结构。这一变化是中国近代史研究状况的真实反映,也是学术发展的自然结果,对于中国近代史学科体系变化意义重大。如果将总论和人物视为综合性门类,将军事也归入政治类的话,即形成了政治、经济、社会、思想文化、中外关系5大领域并立的基本格局,这5大领域即成为此后迄今中国近代史领域划分和学科体系的基本框架。社会史成为中国近代史学科体系5大领域之一,其学科地位与以前相比也得到大幅提升。

在中国近代社会史研究进入第二个十年的起始点,完整的中国近代社会通史出版,学术论文持续超过百篇,在中国近代史学科体系格局中确立为5大领域之一,这三件事可以视为中国近代社会史学科地位上升、开始进入兴旺发展新阶段的标志。

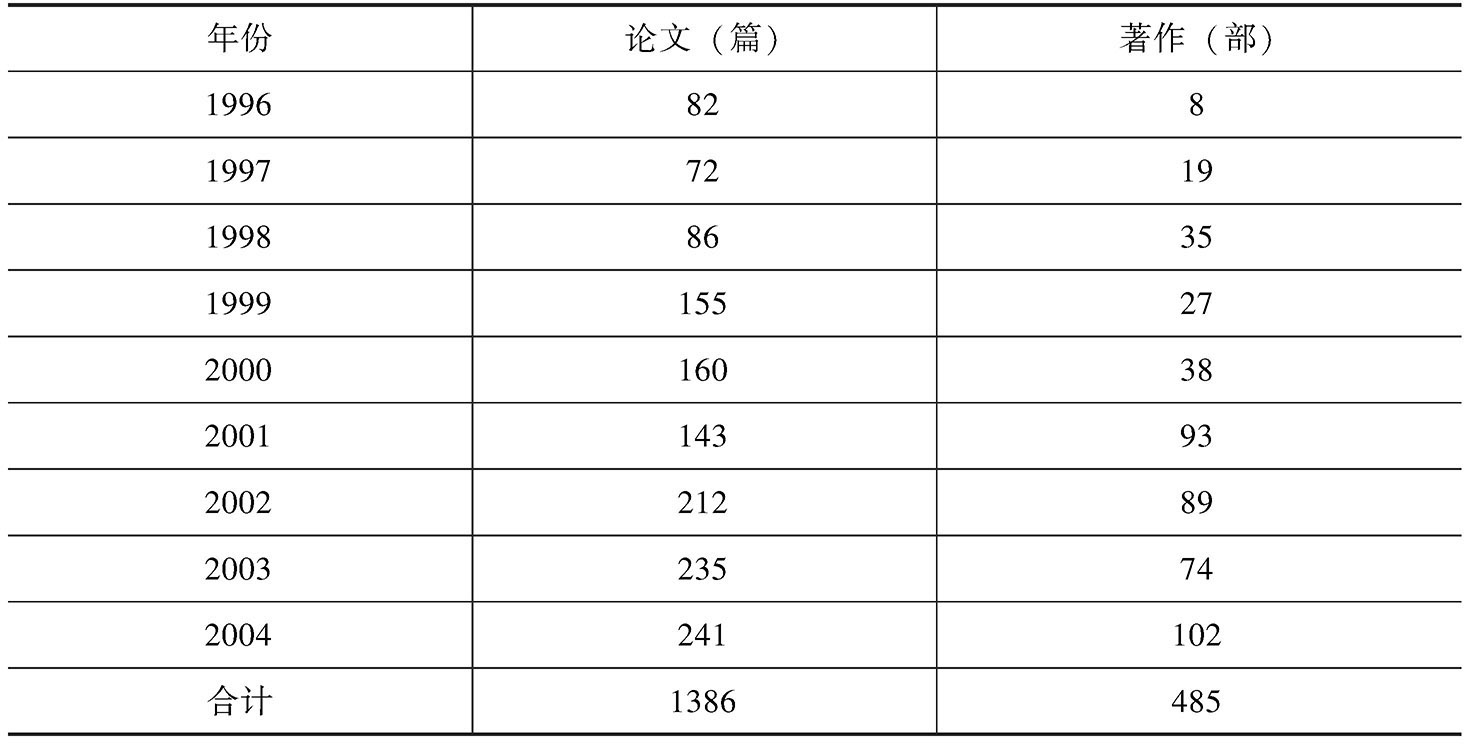

在1996—2004年近十年间,中国近代社会史论著数量继续增多。据闵杰编列的论著目录,1996—2000年(闵杰所编目录到2000年止)5年间每年出版的近代社会史论著数量统计如下:

由这一统计可以看到,自1996年以后,每年发表论文超过百篇,每年出版著作30部左右,反映了近代社会史研究稳定发展的状态。

另外还有《近代史研究》附刊1996—2004年论著目录,这一目录收入范围与闵杰目录有所不同,将综合性社会史论著放入总论类,基督教与教案放入中外关系类,民间信仰放入文化类,这三类都不列入社会史门类内,而少数民族社会史放入社会史类,但数量不多,这样社会史门类收录的范围比较窄,数量也相应比上述统计数量少。据这一目录统计社会史类论著数量为:

据这份范围较窄的社会史论著目录统计,在1996—2004年这9年间,论文数量由起初每年七八十篇,3年后增长到超过百篇,又3年后增至超过200篇。出版著作也由早期的十部左右,到后期的百部左右。这份目录虽然收录的论著具体数量与闵杰目录有所不同,但据这两项目录统计得出的结论是一致的,即:在此近十年间近代社会史论著数量呈现持续增长态势,反映了这一时期近代社会史研究持续稳步发展,到了后期达到年发表论文超过200篇,出版著作约百部,表明近代社会史研究已经发展到一定的规模,成为一个成规模的学科。第二个十年间论著数量持续增长状况,反映了这一时期是中国近代社会史学科持续稳步发展时期。

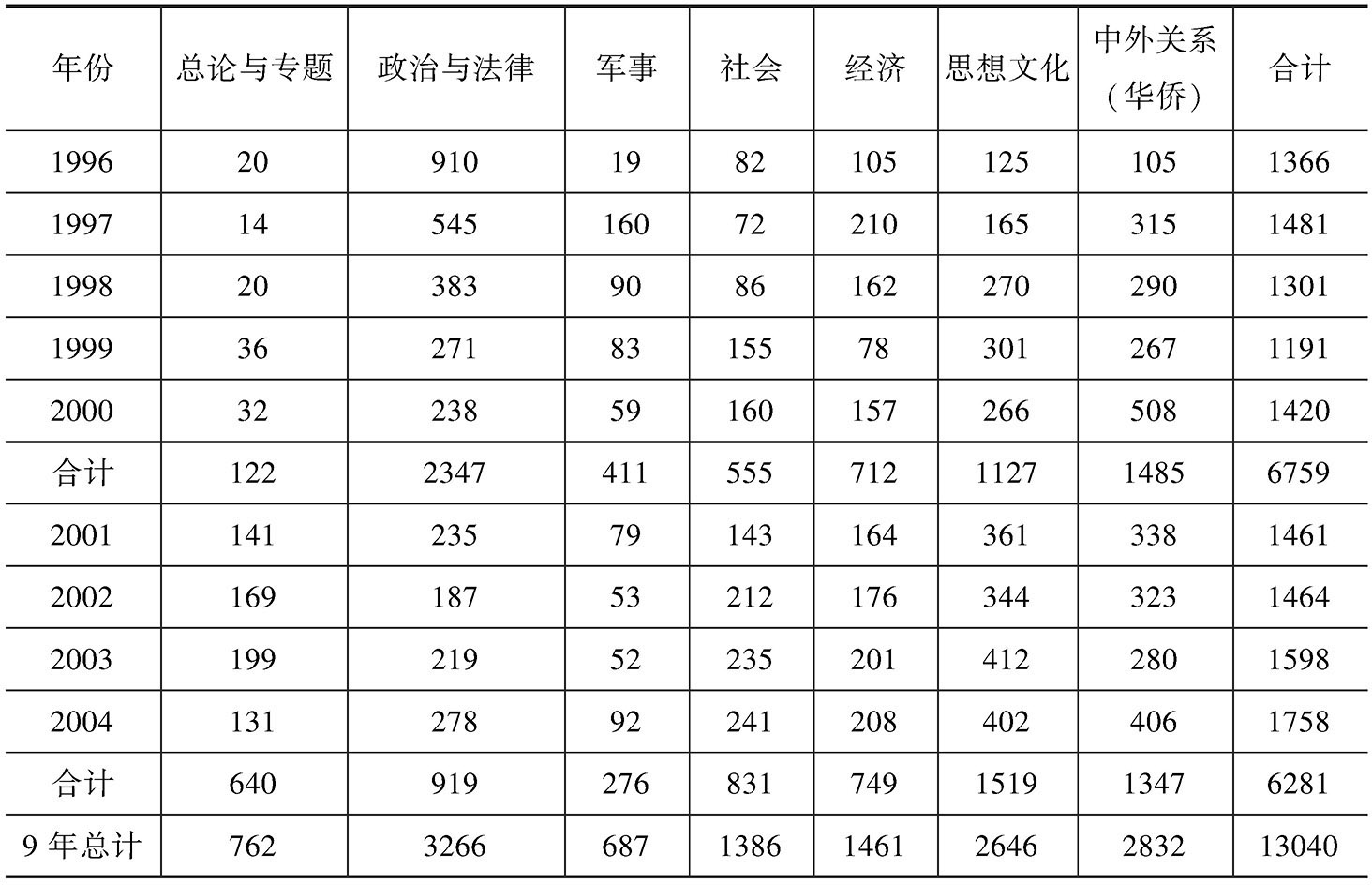

为了评估这一阶段近代社会史研究成果在中国近代史学科体系中所占分量、所处地位,我们再延续前面所作的一项工作,依据《近代史研究》附刊论文目录,将这一阶段历年社会史发表论文数量与其他门类论文数量作一排比对照。自1997年后,这一目录编排废除了以政治事件专题分类,形成总论(后加专题,2001年后“边疆少数民族”并入)、政治(后加法律)、军事、社会、经济、思想文化、中外关系(华侨)、人物8大分类的基本格局。下面将除了综合性的“人物”类之外,其他7大门类论文数量按年排比如下:

由上述统计,按两个阶段分别合计数量多少排序,1996—2000年前五年的排序为:政治与法律2000余篇居首位,中外关系(华侨)、思想文化两大类都超过1000篇,其次为经济、社会、军事、总论与专题。社会类555篇,在思想文化和经济专题之后,排第五,居后位。

2001—2004年后4年排序为:思想文化、中外关系(华侨),超过千篇,居于前列,其次政治与法律、社会、经济、总论与专题。与前5年相比,最大的变化是政治与法律排序由第一位后退到第3位,社会类则超过经济由第5位升为第4位。这一位序消长的变化,反映了政治与法律独大格局的改变,以政治事件为主体的政治门类比重下降,此前长期延续的政治史独大,政治为主、其他专史为辅的格局彻底改变,政治下降为与其他门类分量并列的专史门类。社会史则分量有所增长,成果形成规模,成为与政治、经济、思想文化、中外关系并立的中国近代史“五大专史”之一,且其分量有增长趋势。这一状态反映了中国近代社会史研究快速发展,已经由一个初起的小学科,发展成为与其他专史学科并立的大学科。

2.研究动态

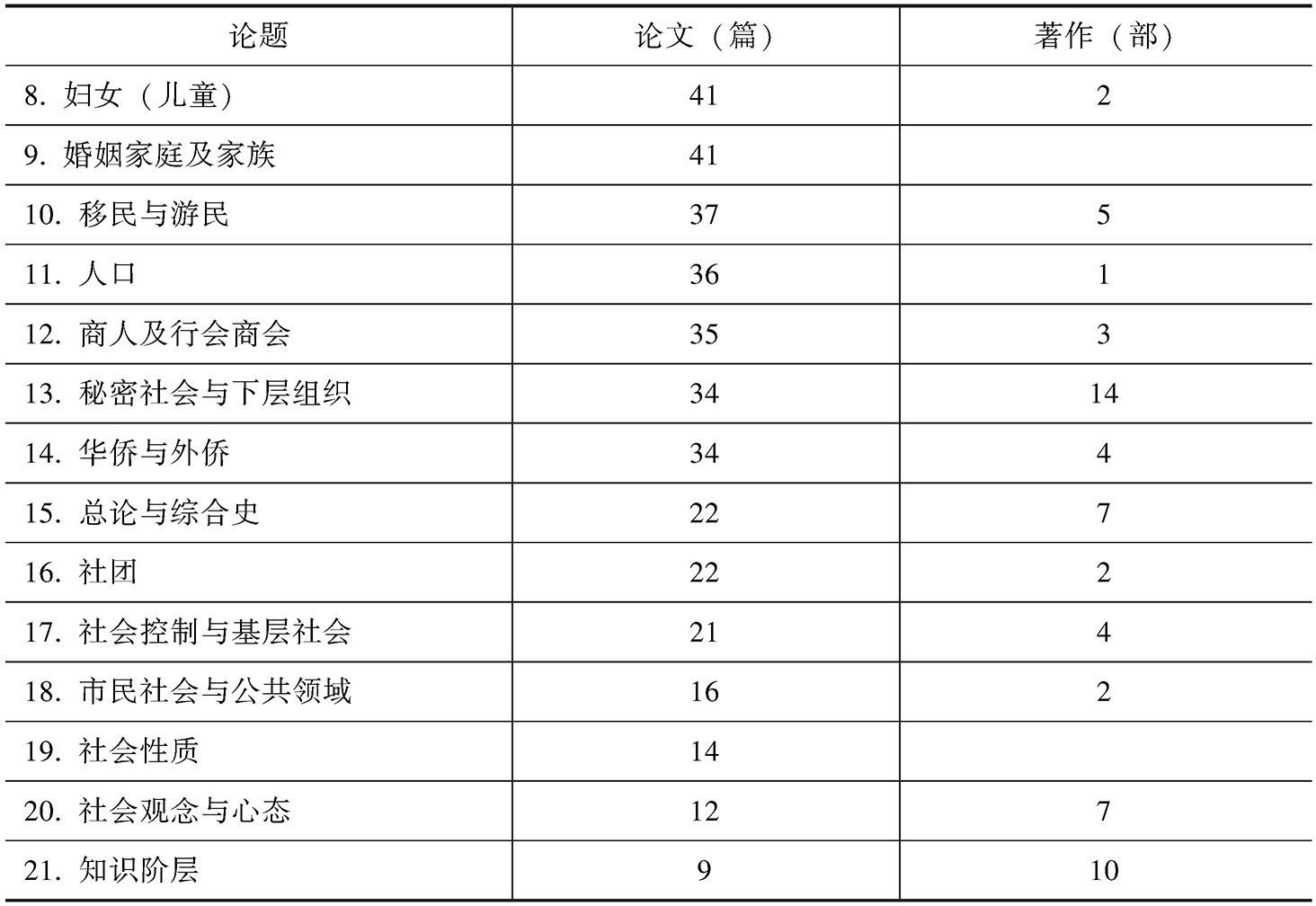

中国近代社会史研究进入第二个十年,成果数量大幅增长,反映了学科持续强劲发展的态势。为了进一步了解这一阶段研究动向及变化,在此通过对这一时期论文论题统计与比较,来观察这些论著研究问题的分布比重和集中点与前段相比发生了哪些变化,由此来看这一时期研究者集中关注的论题有何变化,亦即研究重心在哪些方面。下面将1996—2004年分为前后两个时段进行统计分析。1996—2000年前5年论著研究论题的变化,依前述所列20个论题加一个新论题,据闵杰所编论著目录所列论文数量多少(不依著作数量)排序如下:

上述5年间各论题论文数量排比情况,与前十年相比,已经有所变化。城市史数量增多,排为第一,如果将这一时期出现的“市民社会与公共领域”论题也归入城市,则数量更多。城市化是近代化的一个重要标志,是中国近代社会变迁的一个重要现象,对于社会结构的近代转型具有根本性的意义,对社会变革具有多方面的重要影响。现代化是启动近代社会史兴起的理论范式,城市化是现代化的主要标志,作为近代社会史的重头领域,从第一个十年初兴阶段就受到较多关注,进入第二个十年前期仍然是最受关注的热门领域。与政治史农民革命关系最密切的“秘密社会”论题由前十年的第3位,后移到第8位,退出前列,反映其关注度有所下降。

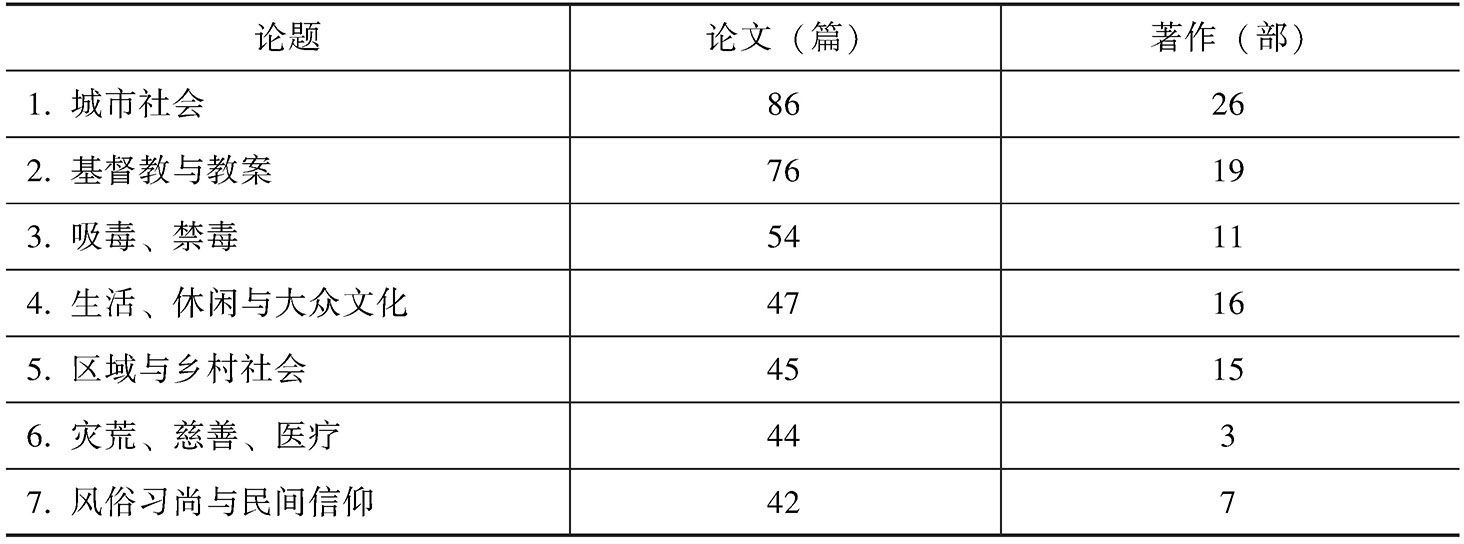

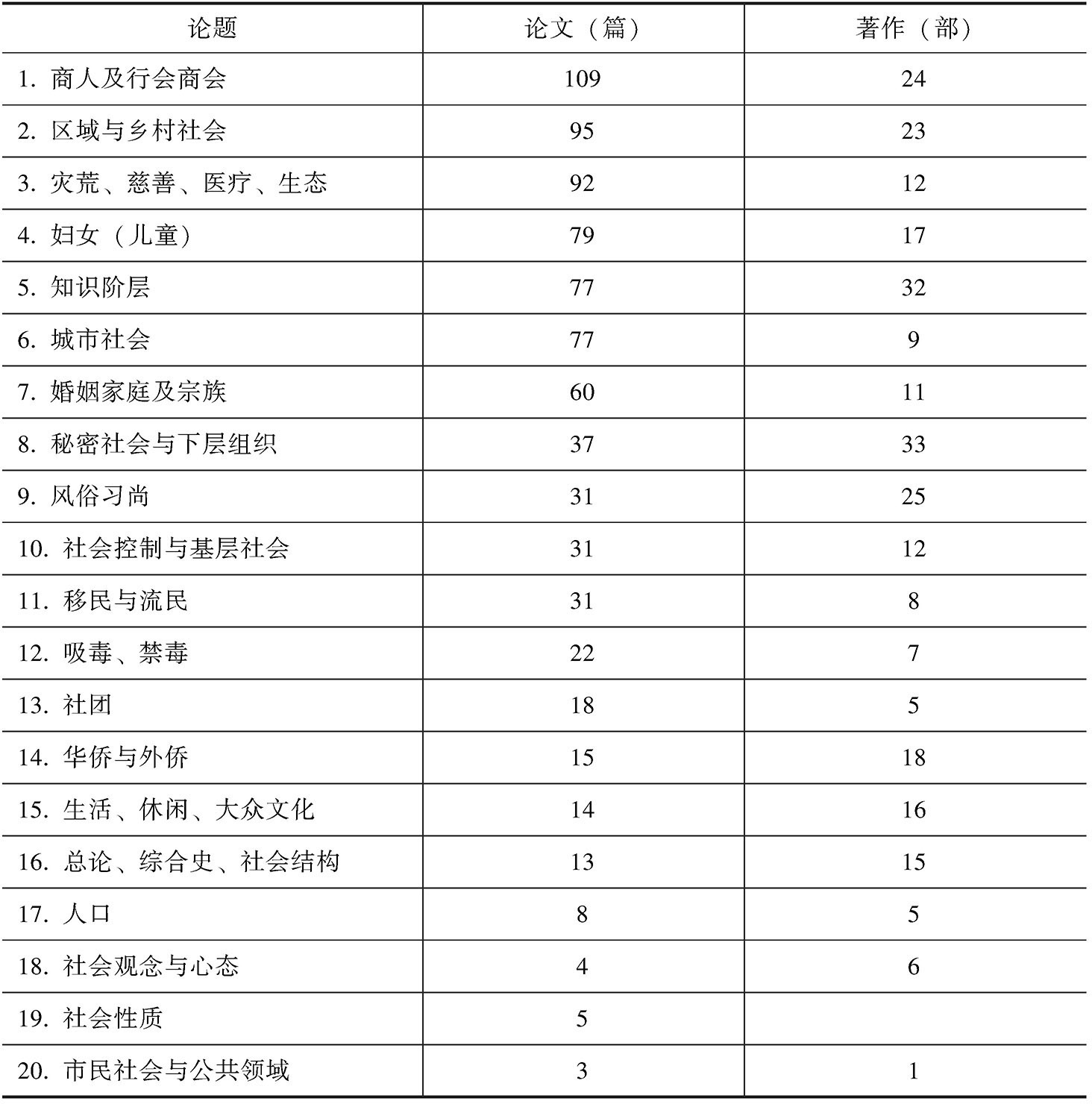

后4年2001—2004年的情况,因闵杰所收目录到2000年为止,现利用《近代史研究》附刊论著目录进行统计,其收录范围与前者略有不同,基督教与教案放入中外关系类,民间信仰放入文化类,不列入社会史类。此外,有关商人的一些论题,两种目录是否收入社会类,也稍有差异。除此之外,这两种目录收录范围大致相近,故仍可作为比较对照的参数。2001—2004年的成果状况,据《近代史研究》附论著目录,以论题论文数量多少排序如下:

由上述前后两阶段组成的1996—2004年论著各论题数量统计,虽然因收录标准不尽一致,统计数字并不十分精确,但由论题的排序情况大致可以反映出一些趋向性问题。与前十年论题情况相比较,可以看到除各论题论文数量都有持续增加之外,各论题数量对比排序亦即受关注度高低升降也有一些变化,反映出研究者关注和集中讨论论题、研究重心有所转移,在一定程度上反映了第二个十年间研究动态及其特点。

第一,前后两个十年相比,有一些论题论文数量位序前后变化较大,有升有降,政治延伸论题论文数量排序由高降低,社会民生论题论文数量则由低升高,一些民间、民生、社会问题,特别是与现实社会问题关系密切的论题受关注度明显上升。这种升降变动表明这些论题受关注程度有较大的变化,反映了社会史研究重心由政治中心向社会民生的转移,反映了社会史研究动态的发展趋向。

前十年论文数量排在前位的一些政治史延伸的“社会”论题,是受较多关注的重点论题,后十年排序下降到后位,受关注度明显下降。如原来排列第3位的秘密社会,是由农民革命衍生的论题,在后十年位序明显下降。前十年排列第4位的“禁吸鸦片”,也是由反对帝国主义侵略的政治话语衍生而来,在第二个十年期的后阶段降至第12位。表明这些由政治史衍生而来的旧论题,在近代社会史研究视野下受关注度在二十年间明显下降。这些政治相关度较高的旧论题受关注度下降,一方面反映了这些论题在旧框架下的“政治史话语”可资探索的空间已趋狭小,对研究者的吸引力渐小。另一方面,也反映了这些在旧框架下受到重视的旧论题,由于研究视角由政治史向社会史转换之下,其重要程度下降,因而关注度也下降,研究者更多地把关注点转移到新视角下,更多关注社会主体性的论题。

与此相对应的是,一些民间、民生、社会问题,特别是与现实社会问题关系密切的论题受关注度上升。一些社会民生论题,在前十年排列后位,在第二个十年期间则排位有较大幅度持续上升。上升幅度最大的当属“区域与乡村社会”,由前十年排在最后的第20位,在后十年的前5年期上升至第5位,后5年期甚至升至第2位。“区域与乡村社会”是中国社会的基本主体,20世纪90年代以后“三农”问题日益突出,这一论题由位居最后而跃居前列,反映了这一社会主体及现实相关问题升至研究者关注的重心。另外,前十年排序偏后居第11位的“灾荒救济与慈善医疗”,在第二个十年前5年期升至第6位,后5年期跃升至第3位。这一论题与社会保障和民生相关,这正是20世纪90年代以后中国社会深化改革的一个重要问题。此外,“婚姻家庭及家族”论题由前十年位居偏后的第16位,后十年上升到第9位、第7位,反映了这一社会基层结构论题的关注度上升。这几个明显受关注上升的论题,都是近代民间社会和社会基本结构的论题,也是20世纪90年代以后社会转型和深化改革中受到关注的现实热点问题,这些论题受关注度上升,既反映了近代社会史研究向社会主体回归的学科发展趋向,也反映了近代社会史研究与现实社会问题具有密切相关度,这一领域的研究者具有较强的现实社会关怀,这也正是近代社会史的一个突出学科特性。

上述对一些论题位序前后升降变化的分析,虽然论文数量统计不一定准确,但反映出的大概趋势与业内学者的一般感受是相符的,即在近代社会史兴起后的20年间,政治延伸及“革命话语”论题的关注度渐趋下降,而与民生、民间、社会问题、民众生活及现实社会问题相关的论题的关注度上升。这种升降变化表明研究者关注重心的转移,亦即近代社会史研究方向的转向。

第二,排列前位即研究集中的论题由政治史延伸论题转移到社会史主体论题,反映了研究重心由政治中心回归到社会主体和本位,标志着近代社会史学科作为独立领域的确立。

在第二个十年里,前五年间论文数量排列前三位的是城市社会、基督教与教案、吸毒与禁毒,论文数量达到50—80篇,表明这三个论题是这期间研究最集中的论题。与第一个十年论文数量排前三位的基督教与教案、城市社会、秘密社会已经有所不同。但这3个论题也是前十年排列前位的论题,表明这3个由政治史延伸的论题,仍然是最受关注的论题。在后十年的后期四年论题论文数量排序中,列于前三位、达90篇至百余篇的论题依次为:商人及行会商会、区域与乡村社会、灾荒救济与慈善医疗。这三个社会重心问题排到了前三位,成为最受关注的论题。这3个论题在1986—1995年第一个十年间,论文数量都列于后位;在1996—2000年,向上升至中位;到2001—2004年则跃居前三位。在第二个十年间,受关注程度完成了从低至中、从中到高的二级跳,这3个以往不被看重的论题,一跃成为社会史研究的重头和热门论题。商人与行会是近代工商社会、民间组织的代表,是现代化变迁的标志性领域,区域与乡村社会是近代中国社会的主体和基础领域,灾荒与慈善是近代社会保障和社会治理的重要体现,这3个领域都是民间社会的重要部分,是社会民生的基本问题,这些论题成为近代社会史研究的重心,标志着社会史独立学科领域的确立,也表明近代社会史学科以民间社会为主体的学科独立性得到确立。反映了近代社会史研究已经彻底摆脱了政治史、革命史的藩篱,而形成以社会史为主体的研究格局,从“以政治为中心”回归到“以社会为本位”,形成了社会史独立的研究领域和学科主体,标志着社会史学科走向独立成熟。

第三,后十年期出现一些新的热点论题,反映一些新趋向和新动态。如“区域与乡村社会”和“市民社会与公共领域”,一个是研究领域的拓展,与现实密切的论题吸引研究者集中关注,也是社会改革现实问题激发的热点;另一个是理论方法的拓新,反映了社会史注重理论方法的特点,也是新理论传播触发的热点。

首先看“区域与乡村社会”。如前所述,对比前十年与后十年的论文数量变化,由前十年排列最后位,后十年排位上升,后几年排列第二,20年间论文数量增长幅度最大。而且后期这一论题的研究著作也达23部之多,居于前列,可见成为研究者关注的一个重心。这个论题在以往政治史、革命史范式下,由于相关性较弱,一直不受重视,资料整理积累等也很欠缺。到后十年受关注度大幅上升,有两方面原因。一是从社会史学术内在发展逻辑上看,区域与乡村社会是社会基本结构和基本问题,随着社会史研究向社会本位的回归,这一基本问题自然受到关注和重视,又由于以往被忽视而积累甚少,可开拓的空间较大,自然吸引研究者在这一领域开拓研究。其次是受到现实社会改革需求的呼唤。20世纪90年代以后,直至进入21世纪,中国社会改革由城市向农村推进,农业、农村、农民即所谓“三农”问题受到社会上下关注,成为政府和社会舆论广为关注和讨论的热门问题。而农村状况及其相关问题,都是由历史演进、积累积淀而来,由此对于近代历史上农村问题的历史经验产生现实需要,社会史学者受到现实需求的感召,起而回应这种现实改革需求。正是在上述内因和外因的综合作用下,一些研究者眼光转向这一领域进行开拓与开掘,形成了“区域史”和“乡村史”两个热门领域。这是因现实需要而激发研究者关注,形成集中研究的热点,也是社会史研究触及社会主体、基本结构,走向深入的反映,是研究领域的扩展。这一新热门论题的出现,反映了中国近代社会史与现实社会改革关系密切的学科特性。

在后十年的前期,还出现了一个新论题——“市民社会与公共领域”。这个论题在第一个十年期内没有,在第二个十年期前5年间一度形成热点,有16篇论文和2部著作。这个论题的出现,是社会史研究受到新理论影响的结果。这一时期德国思想家哈贝马斯“公共领域”理论在中国理论界传播,形成理论热点,一些社会史研究者也借鉴这一理论研究中国近代社会变迁,引入新概念,提出了这一新论题。这一论题提出后,即引起关注并出现比较集中的讨论,一时成为一个引人注目的新论题。这一论题不同于其他论题以研究对象和研究领域而区分界定,而是以新研究视角和研究概念而界定,虽然从研究领域而言可归属于“城市社会”,但这一论题又与实际空间的城市范畴有所不同,而是以“现代性与公共性”为意义内涵,并且具有特殊的研究视角和研究方法的意义。这一由新理论触发的新论题,反映了社会史研究重视理论方法创新的学科特性。但这一论题在经过一段集中讨论之后,论文数量又有所下降,在2001—2004年时段热度下降,仅有3篇论文,排列末位。表明这个一度形成热点受到一定关注的新论题,经过一段集中讨论后,趋于沉寂。反映出外来新理论引入初期,经过一段初期的关注、借鉴之后,与中国本土社会的考察解释出现“水土不服”的状况。

“公共领域”这一以新的研究视角而出现的新论题,反映了社会史研究方法的新开拓,在理论和研究方法上都是具有一定的创新意义。这个新论题一度受到关注,也反映了社会史研究者的理论关怀,社会史更需要理论阐释的学科特点。由于社会史研究对象的宽泛性、复杂性、多样性、具体性,如果没有理论的统驭,则容易流于碎片化。这一热点,正是社会史研究者需要理论的反映。但其一度热而后冷,也反映了这一外来理论,虽然一时受到关注,但与本土社会实际有水土不服现象,还期待着本土理论创新。从后续发展来看,这一论题经过一段时期的沉淀,在近十年又受到较多关注,与初期重视概念的运用相比,后期的研究者更注重在更深层次上将这一理论与中国本土社会变迁相结合,并出现了一批借鉴“公共领域”理论深入研究中国近代社会变迁的成功论著,反映了吸收、消化外来理论方法的深入探索。

上述研究论题变化的三个趋向,反映了近代社会史学科发展的两个共通特点。

一是具有较强的问题意识和现实关怀。许多研究者从现实问题出发,追寻历史源流而选择新论题,由此使社会史研究日益脱离政治话语诠释的旧套路,而转向以社会问题为中心,回归社会史学科本位。

二是具有较强的理论方法探索意识。由于社会史中许多新开拓的领域没有现成的旧套路,又由于社会史研究对象是纷繁复杂的社会问题和社会现象,只有运用一定的理论方法才能展开有效的归纳、分析和研究,所以研究者注意吸收社会科学理论方法,探索理论方法的创新。

问题意识和理论探索,形成近代社会史学科发展的两个突出特点,也成为引领近代社会史不断发展走向深入的动力。

显示更多