2020年国际贸易学研究综述

|

来 源

:

|

世界经济年鉴2021 \ 第三篇 国际贸易学 |

作 者

:

|

马盈盈 郭若楠 张琳 苏庆义 |

浏览次数

:

|

21 | ||

|

摘 要

:

|

2020年,国际贸易学研究的主要特点:议题集中于国际贸易的决定因素以及影响效应;异质性企业和全球价值链的相关研究依然占有较大比重,贸易政策相关研究明显增加;结合研究主题拓展EK模型或者异质性企业模型的量化分析文献显著增多,纯计量分析的文献减少。 | ||||||

|

关键词

:

|

-

|

||||||

在线阅读

马盈盈 郭若楠 张琳 苏庆义 2020年国际贸易学研究综述

字体:大中小

一、前言

本文主要基于7份国内期刊[※注]和6份国外期刊[※注],对2020年国际贸易学领域的前沿研究成果进行系统分析,总结了国际贸易研究的新进展。这些期刊如下:《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《世界经济》《经济学(季刊)》《中国工业经济》以及《金融研究》;《美国经济评论》(American Economic Review,AER)、《计量经济学》(Econometrica,E)、《政治经济学期刊》(Journal of Political Economy,JPE)、《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics,QJE)、《经济研究评论》(Review of Economic Studies,RES)以及《国际经济学》(Journal of International Economics,JIE)。

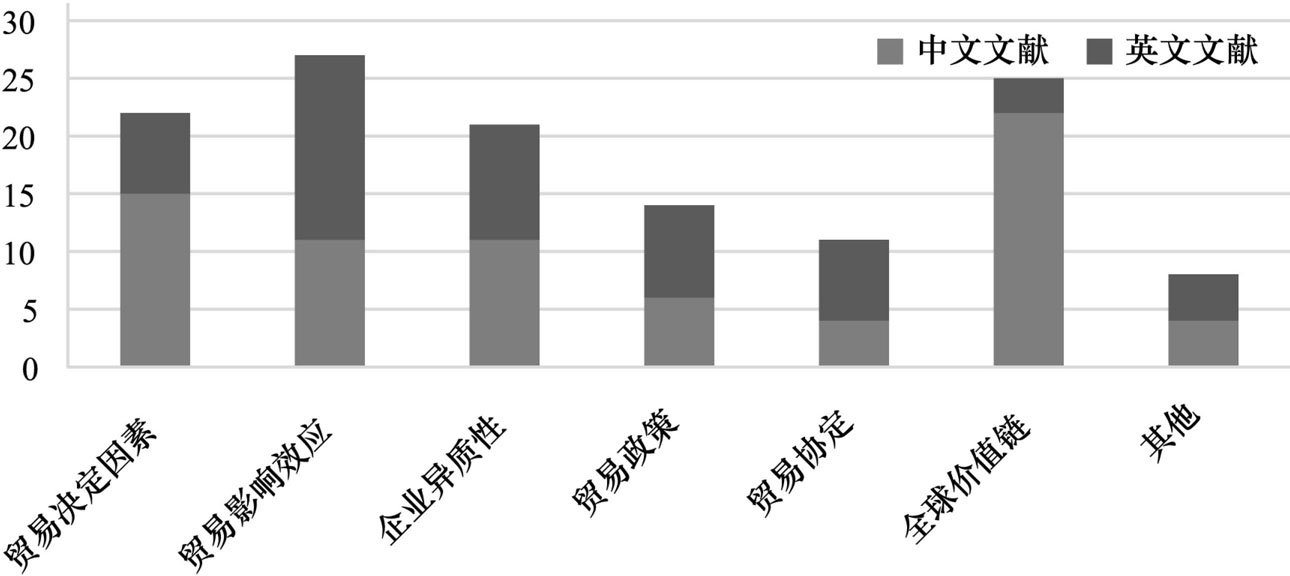

2020年,上述中英文期刊所的发表国际贸易领域论文共计128篇。我们将国际贸易论文分为如下7个类别:国际贸易的决定因素,国际贸易的影响效应,企业异质性,贸易政策,贸易协定,全球价值链,其他[※注]。其中,国际贸易决定因素的文献共22篇(中文15篇,英文7篇),国际贸易影响效应的文献共27篇(中文11篇,英文16篇),企业异质性包括21篇(中文11篇,英文10篇),贸易政策包括14篇(中文6篇,英文8篇),贸易协定包括11篇(中文4篇,英文7篇),全球价值链包括25篇(中文22篇,英文3篇),其他类包括8篇(中文4篇,英文4篇)。各类别中英文论文篇数列于图1中。可以看出,2020年,中英文文献关注的研究主题有所不同,中文文献主要关注国际贸易决定因素和全球价值链这两大主题,英文文献则主要关注国际贸易的影响效应。

二、关于国际贸易的决定因素

(一)互联网对贸易的影响

互联网的出现可能对企业创新、企业参与贸易的方式以及贸易成本产生影响。部分学者将互联网因素纳入贸易模型,研究其对贸易的影响效果。沈国兵、袁征宇(2020)[※注]扩展了Bustos(2011)[※注]的模型,将企业互联网化和创新选择纳入异质性企业框架,从微观视角进行研究,发现中国企业进行互联网转型能显著提升创新能力。刘海洋等(2020)[※注]将互联网因素纳入异质性企业贸易模型,从理论和实证层面证明了互联网会促使企业摆脱贸易中介的角色,从间接出口转为直接出口,出口模式变革会提高企业的出口规模和利润,并拓延在国外市场的生存时间。鞠雪楠等(2020)[※注]应用2013-2016年“敦煌网”的国际、省级和行业层面贸易数据以及相关宏观数据,从出口目的国和生产地双重视角判断跨境电商不同类型的贸易成本对出口贸易规模及结构的影响。发现跨境电商有助于克服国际贸易成本和生产中的固定成本,但对可变成本更加敏感,互联网发展水平对跨境电商的规模和占比有显著的促进作用。沈国兵、袁征宇(2020)[※注]将管理产品能力和差异化的中间投入品引入Krugler & Verhoogen(2012)[※注]的模型,认为加强创新保护通过提高中间投入品质量促进了企业出口产品质量提升,且互联网化引致的管理产品能力提高能加强创新保护对企业出口产品质量的促进作用。这种提升作用因企业自身贸易方式、行业竞争程度以及地理区位不同而不同,对一般贸易、竞争程度较大行业和东部地区企业出口产品质量的提升作用更显著。

(二)政策与制度因素对贸易的影响

政治冲击、贸易政策不确定性、知识产权保护、退税无纸化申报改革和“一带一路”等因素对贸易也存在不同程度的影响。

谢红军等(2020)[※注]以特朗普当选为政治冲击,研究了美国大选结果对中国出口贸易的潜在影响,建立政治-政策-效应三者间的有机联系。结论是特朗普胜选后的事件窗口期,出口企业的累积超额收益率比非出口企业显著低0.4-0.5%。

毛其淋(2020)[※注]以永久正常贸易关系(PNTR)政策为研究对象,采用双重差分法研究了政策不确定性(Trade Policy Uncertainty,TPU)对中国企业进口的影响效应。结论是TPU下降显著促进了企业进口规模扩大,并有利于提高企业进口概率,延长进口持续期和提升进口产品质量。

綦建红等(2020)[※注]在随机存货模型的基础上,考察了经济政策不确定性对企业出口频率的影响及其传导渠道,结论是目的国经济政策不确定性增加会显著降低企业出口频率,且这一影响存在部分惯性效应;经济政策不确定性通过贸易成本、存货成本和市场需求波动共同影响企业出口频率的中介效应十分显著,其中贸易成本是最重要的传导渠道,占比达到19%以上;出口目的国经济发展水平较高、出口产品为中间品和消费品的企业,其出口频率受经济政策不确定性的影响较小。

Baley et al.(2020)[※注]构建了包含信息摩擦的一般均衡模型,研究不确定性与贸易的关系。指出信息摩擦造成的不确定性可能促进贸易,不确定性对贸易的影响效果由代理商的偏好决定。

施炳展、方杰炜(2020)[※注]以《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)框架下发展中国家开展知识产权改革为准自然实验,考察发展中国家知识产权保护对其进口结构的影响。研究表明,发展中国家加强知识产权保护促进了高技术复杂度产品进口,优化了其进口结构。

梁平汉等(2020)[※注]基于行政负担视角,利用出口退税无纸化申报改革这一准自然实验,分析了无纸化申报改革对企业出口行为的影响。基于A市B区2015年1月至2017年12月1402家生产型出口企业月度数据分析的结果表明,无纸化申报改革后企业出口额平均提高7.2个百分点。

李小帆、蒋灵多(2020)[※注]采用简约式估计方法,利用双重差分和三重差分法证明,在“一带一路”倡议提出后,中西部关口在中国对外贸易中的作用逐渐增强,尤其体现在与“一带一路”沿线国家的贸易上,大幅提升了中西部开放,进而使中国总出口、实际GDP以及社会福利分别增加了3.397%、0.397%以及0.142%,并且中西部地区的收入改善更加明显,东、中、西部地区之间收入差距缩小。

Fan et al.(2020)[※注]研究了国内增值税(VAT)改革对企业出口的影响,认为当企业的生产成本函数为凸函数时,加强国内税收执法对国内销售有负面影响,但对出口有积极影响。实证分析发现,在中国政府采用“金税项目”以显著降低增值税执法成本后,远离地方税务局的企业面临的实际增值税税率比位于其附近的企业更大(执法效应),前者出口增加的幅度大于后者(逃避效应)。

(三)金融因素对贸易的影响

汇率制度、企业对外直接投资、金融摩擦等金融因素对贸易产生影响。

Kohn et al.(2020)[※注]在异质性企业贸易模型中引入金融摩擦和外币计价的债务,研究大幅贬值对出口总额的影响。金融摩擦和资产负债表效应不是影响总出口的主要驱动力,它们对总出口的影响取决于企业将其产品从国内市场重新分配到国外市场的能力。该渠道使企业即使产量下降也能扩大出口。张夏等(2020)[※注]构建一个两国开放的宏观经济模型,并引入企业异质性理论,系统探讨汇率制度对企业出口产品质量的影响机制,理论和实证分析的结论都认为固定汇率制度阻碍了中国出口产品质量的提升。

尹斯斯等(2020)[※注]构建一个包含企业对外直接投资的一般均衡模型,研究企业对外直接投资对贸易福利的影响及其作用机制。企业对外直接投资会加剧母国市场竞争强度,从而促进贸易福利,母国在东道国对外直接投资的劳动力成本优势越大、东道国对母国研发水平优势越大,越有利于贸易福利提升。

许和连等(2020)[※注]考察了银企距离对出口贸易转型升级的影响。研究发现,中国银企距离在2000-2010年总体呈下降趋势,银企距离缩短显著提高了企业一般贸易出口比重,有利于出口贸易转型升级,还显著提升了企业出口产品质量、出口技术复杂度、GVC地位与创新能力。传导渠道是降低融资成本和强化风险控制。缩短企业与中小银行之间的距离,以及制度环境不完善、金融发展落后和交通基础设施欠发达地区的银企距离,对一般贸易出口比重的提升作用更强。

(四)其他因素对贸易的影响

运输业的发展、移民网络、企业创新模式、企业名称、信息摩擦等其他因素也对贸易产生影响。

Brancaccio et al.(2020)[※注]构建空间模型研究了运输服务市场与世界货物贸易市场的相互作用,以及这种作用如何影响贸易流、贸易成本、冲击的传播以及生产活动在各国之间的分配。研究认为运输部门的发展缩小了各国之间比较优势的差异,产生网络效应,减轻了冲击对贸易流量的影响。

苗翠芬等(2020)[※注]运用引力模型框架考察了移民网络与离岸服务外包的关系,在Chaney(2008)[※注]的异质性企业垄断竞争模型之上增加了国家间的偏好权重,分离了移民网络的需求偏好机制和固定成本机制。研究发现移民网络有助于降低监管政策差异引致的固定成本,提高怀旧交易的可能性,移民网络与服务外包承接规模显著正相关。

孙天阳、程丽红(2020)[※注]基于联合申请专利数据构建了1999-2007年中国协同创新网络,分析了协同创新网络的拓扑特征,并通过实证检验发现,协同创新企业拥有更好的出口绩效,在协同创新网络中处于核心位置的企业占有更大市场份额。“企-企”模式的协同创新显著促进了企业出口,而“研-企”模式的协同创新作用并不明显。各类型专利的协同创新都显著促进了企业的出口,但外观设计类协同创新的影响相对较小。协同创新对企业价格加成的影响显著为正,且对出口企业的提升作用更强。

Ariu et al.(2020)[※注]提出一种寡头竞争模型,用比利时企业层面货物和服务出口的数据进行实证研究,认为提供服务增加了制造业产品出口价值、数量和价格。服务贡献了企业制造业出口的22.4%和总商品出口的11.8%。

Cheng et al.(2020)[※注]利用中国企业微观数据,采用双重差分的方法研究了中国出口企业名称与出口目的国选择之间的联系,认为名称在汉字词典上排行靠前的公司向以汉语为母语的国家出口较多,而在英语词典(罗马词典)排行靠前的企业向语言更接近英语的国家出口较多。

Faber(2020)[※注]研究指出发达经济体的机器人有可能通过推动制造业回流来减少离岸国家的就业。因为使用机器人代替人类进行生产可能会降低国内生产的相对成本,进而减少对离岸国家进口的需求。该研究使用1990-2015年数据,结果表明美国制造业中机器人的使用对墨西哥的就业(特别是出口企业就业)产生了相当大的负面影响。这种负面影响对男性比对女性更强,对制造业中受教育程度低的机器操作员影响最大。

三、关于国际贸易的影响效应

本年度国际贸易影响效应的研究文献,主要从政治、环境与健康、劳动力市场与收入分配、企业绩效及行为、宏观经济波动等方面进行探讨。量化分析方法成为研究的新趋势。

(一)国际贸易与政治经济学

国际贸易对国内政治选举和国际政治冲突的影响。贸易往来与政治冲突是一个古老的话题,古典自由派认为各国为获得潜在的贸易利得,会基于集体理性而维持一个和平的国际秩序(“贸易和平论”),而现实主义派认为各国追求自身贸易利得最大化的个体理性会战胜集体理性,导致贸易双方陷入国际冲突的囚徒困境(“国际冲突论”),此外还有部分学者认为贸易与国际冲突不存在显著关系。现有文献认为,贸易对国际冲突的影响主要存在两种渠道:要素价格和收入。Garfinkel et al.(2020)[※注]将两国对资源的竞争(冲突)纳入李嘉图贸易模型,提出了贸易影响冲突的第三种渠道,即“贸易条件”渠道。研究发现战略对手之间相互贸易的扩张会弱化彼此的冲突强度,而不存在贸易关系的两个战略对手与各自的战略伙伴进行贸易,会强化彼此的冲突强度。

国际贸易对选民投票倾向和选举结果的影响,主要取决于贸易带来的经济利益和对劳动力市场的影响。近年来,来自发展中国家的贸易冲击减少了发达国家的制造业就业,导致支持自由贸易的意愿下降。Dorn et al.(2020)[※注]发现,在选举中受来自中国的贸易冲击更大的地区更倾向于支持共和党。在欧洲议会选举中,来自发展中国家和新兴经济体制造业的进口(难民)贸易冲击导致对以经济(文化)议题为主的右翼政党的支持率上升(林雨晨、席天扬,2020[※注])。

(二)国际贸易与环境及健康

国际贸易对环境影响的文献主要分为三支。

其一,“污染天堂假说”和成分效应,认为贸易对环境的影响取决于各国比较优势和专业化分工模式。专业化从事污染产业的国家,其环境将恶化,专业化从事非污染行业的国家,其环境将改善(成分效应),贸易导致污染产业从发达国家转移到发展中国家,加剧了发展中国家的环境污染(“污染天堂”假说)。Bombardini & Li(2020)[※注]利用1990-2010年中国地级层面数据,研究出口扩张更多、专业化从事污染度更高行业的地区,其环境和居民健康状况是否受到了更大的影响,研究发现外部需求冲击导致的出口激增带来了额外的环境污染,提高了婴儿因心肺问题而导致的死亡率。从影响机制来看,通过增加产出增加环境污染的规模效应大于通过提高收入改善环境质量的收入效应。刘啟仁、陈恬(2020)[※注]研究发现,中国出口企业相比内销企业二氧化碳排放强度更大,是因为中国出口市场存在着“生产率悖论”,而非传统的“污染避难所问题”。

其二,贸易会通过技术溢出和资源配置效应,提高发展中国家能源效率,减少环境污染。陈登科(2020)[※注]研究发现,中国加入WTO导致进口关税壁垒下降,显著降低了企业主要污染物SO2的排放强度。对影响机制的分析表明,贸易壁垒下降通过有偏技术进步促使企业在生产过程中使用更加清洁的技术,降低了污染物的排放。

其三,“环境库兹涅茨曲线假说”,认为贸易对环境污染的影响是非线性的,环境污染存在随人均收入先上升后下降的倒U型关系。

国际贸易与健康的文献主要关注肥胖率和生病及受伤情况。Giuntella et al.(2020)[※注]研究了食品贸易对体重增长的影响,发现来自美国的食品进口解释了1988-2012年墨西哥女子肥胖率提升的20%,进口非健康食品越多的地区,促肥胖效应越显著。Fan et al.(2020)[※注]利用中国营养与健康调查数据,研究了投入品关税下降对中国制造业工人健康的影响,发现关税下降增加了工人工作时间,提高了受伤或生病的可能性,同时扩大了技术工人和非技术工人的收入和健康差距。

(三)国际贸易与就业

本年度国际贸易与就业的议题主要讨论贸易开放对劳动力市场的就业率和工资、收入差距,人力资本投入决策,就业结构变化的影响。结论如下。

1.贸易自由化会拉大不同群体之间的收入差距

研究方法主要分为两种。其一,以异质性企业模型或者EK模型为基础,进行量化分析。例如,Ma & Ruzic(2020)[※注]构建了一个异质性企业模型来解释中国加入WTO之后美国高管与员工收入差距拉大的现象,模型中高管薪酬随企业规模增加,普通工人工资取决于劳动力市场。反事实模拟表明,贸易和投资自由化解释了美国1988-2008年最富有的0.1%人群收入份额增加的44%。Lee(2020)[※注]在EK模型中纳入劳动力异质性和职业选择两个因素,并利用32国样本量化分析全球和中国贸易成本下降对各国劳动力市场技术溢价和工人再配置的影响,发现2000-2007年的贸易自由化增加了多数国家(发达国家和发展中国家)内部不同职业间的收入差距,并导致了高收入国家制造业就业下降和工作极化。Kohl(2020)[※注]在异质性企业模型中纳入职业选择和收入再分配的福利制度,检验了给定收入税水平下国际贸易的收入分配效应,发现对高收入群体征收收入税会降低贸易开放的总体福利收益,但同时降低了收入差距,优于封闭条件下的结果。Caron et al.(2020)[※注]在EK模型基础上,嵌入如下两个假设:需求由收入决定的非位似偏好,以及不同收入弹性商品要素密集度不同,构建了一个多国多生产要素一般均衡贸易模型,从消费者需求偏好改变的角度解释了贸易开放增加技术溢出和收入差距的机制。

其二,利用计量方法进行研究。例如,王立勇、胡睿(2020)[※注]利用中国家庭收入调查数据和无条件分位数回归方法,研究了贸易开放对不同群体工资收入的动态异质性,发现贸易开放对各群体收入具有正向但动态差异的影响,随着开放程度提高,不同群体间工资差距先扩大后缩小。许和连等(2020)[※注]将“企业非技术工人平均工资”作为判断企业是否遵守最低工资标准的指标,研究了出口对中国企业遵守最低工资标准的影响,发现由于出口学习效应带来的工资溢价以及供应链压力强化出口企业符合劳动标准的动机,出口企业相比于非出口企业能更好地遵守最低工资标准,出口维护了低技能劳动力的权益。

2.贸易自由化会缩小不同收入群体的消费差距。

贸易自由化的分配效应和福利效应,不仅体现在收入侧,也体现在消费侧。王备、钱学峰(2020)[※注]利用中国城镇住户调查数据,研究了贸易自由化对消费者福利的影响,发现贸易自由化可以降低居民家庭的生活成本,缩小不同收入群体的实际消费福利差距。此外,许家云(2020)[※注]发现,中国扩大进口会通过竞争效应和激励效应促使企业提高职工的平均工资水平。但是,“工资提升效应”在长期不具有持续性,且由于进口的生产率提升效应大于工资提升效应,进口显著降低了企业的劳动力收入份额。

3.贸易自由化会促使劳动力就业结构的变迁

通常来说,贸易开放更有利于高生产率企业,导致劳动力从低生产率企业向转移到高生产率企业。刘睿雯等(2020)[※注]发现,通过中间品投入和融资约束缓解两个渠道,2000-2007年中国中间品关税的下降促使劳动力从国有企业转移到非国有企业,改进了资源配置效率,进而促进了生产率增长。赵春明等(2020)[※注]利用1990-2015年中国全国人口普查数据,基于中国加入WTO实施最终品关税削减的政策冲击,采用Bartik方法构建城市层面关税削减指标,从区域劳动力市场调整的视角研究主动扩大进口对人力资本积累的影响。研究发现,最终品关税下降带来的竞争效应会恶化低技能劳动力的就业环境,拉大高低技能工人的工资水平差距,降低受教育的机会成本而增加教育的预期收益,进而促进人力资本的积累。

4.美国跨国公司的中间品外包是造成国内制造业就业下降的重要原因

中间品进口与国内就业是替代还是互补关系,取决于规模经济效应带来的就业增长与再配置效应导致的就业下降之间的权衡。Boehm et al.(2020)[※注]发现,美国进口中间品与国内就业具有替代关系,外包成本的下降促使跨国公司用进口中间品替代国内劳动力,解释了美国制造业就业下降的20%。

(四)国际贸易与企业绩效

1.进口关税下降有助于提高企业生产率

刘航、杨丹辉(2020)[※注]发现,进口高质量中间品并不能迫使中国国内的上游进口竞争部门降低成本加成率(成本节约效应),国产中间品与进口中间品存在的技术差距和不完全替代甚至引发工业成本的上升,进而迫使下游企业加大研发力度,优化资源配置以提高生产率来维持市场份额(成本上升效应)。樊海潮等(2020)[※注]从进口中间品种类而非关税下降的视角研究了国际贸易对企业绩效的影响,发现当产品质量差异幅度较大时,进口中间产品种类越多的企业,最终产品质量和定价也越高,企业为提高最终产品质量会使用更高质量的中间产品,并向生产最终产品的劳动者支付更多工资。

2.进口关税会显著影响出口

目前存在两种相反的观点。传统贸易理论认为,限制进口会使得受保护产业产生规模经济效应,进而促进出口。而在全球价值链背景下,学者们发现,减少(中间品)进口限制会降低生产成本,进而促进出口。Hayakawa et al.(2020)[※注]从国际运输的角度实证检验了进口关税下降促进出口扩张的机制:由于集装箱贸易存在回程问题,本国进口关税下降会导致进口规模的上升,寡头垄断运输公司为了最大化使用运输能力,会降低出口运费以促进出口规模扩张、平衡进出口贸易差额。

(五)国际贸易与宏观经济

贸易开放可以降低收入波动。由于贸易会导致专业化分工进而增加经济体遭受行业特定供给冲击的风险,通常认为贸易自由化会增加国家的风险敞口,导致更高的收入波动。但是,Caselli et al.(2020)[※注]发现,当国家层面的冲击大于行业特定供给冲击时,贸易开放可以通过减少对国内冲击的敞口以及多样化经济体的供需来源,降低收入波动。

国际贸易并不能降低企业和国家层面的需求风险敞口。Kramarz et al.(2020)[※注]发现,在企业层面,尽管目的国和需求商的多样性可以对冲需求冲击,但事实上大多数的出口商仅仅有一两个非常重要的客户,对微观需求冲击具有较大风险敞口;而在国家层面,不同企业的风险敞口并不能抵消,导致国家总出口也易受外部需求冲击。

贸易开放可以降低通胀对实体经济波动的敏感度,使得菲利普斯曲线变平。Guilloux-Nefussi(2020)[※注]将战略互动、出口商进入的内生性以及企业生产率异质性纳入两国新凯恩斯模型中,发现贸易成本下降会导致高生产率大企业的市场份额上升,当国内经济萎缩时大企业会战略性调整成本加成以维持市场份额,部分吸收了经济波动。这篇文献从全球化角度解释了1980年代早期至21世纪初美国菲利普斯曲线变平的原因。

(六)国际贸易的福利效应

Hsu et al.(2020)[※注]强调了促竞争效应和成本加成在量化分析贸易利得时的重要性,该文利用中国1995-2004年企业层面数据,在一个包括企业竞争的贸易框架下量化分析了贸易自由化的经济效应,发现与Arkolakis et al.(2012)相比,考虑促竞争效应后估计的贸易总利得提高了13%-31%。Hsieh et al.(2020)[※注]指出就贸易自由化的利得而言,新贸易理论所揭示的进口种类利得以及异质性企业贸易理论揭示的外延边际生产率利得都是不完整的,事实上进口种类利得会被国内种类损失抵消掉,外延边际带来的国内生产率利得会被进口生产率损失抵消掉。

四、关于企业异质性贸易

2020年异质性企业贸易方面的研究主要包括如下四个主题:异质性企业贸易模式与行为选择,异质性企业贸易行为的经济效应,异质性企业框架下外生变量变动的影响,异质性企业贸易拓展议题。其中,异质性企业框架下外生变量变动的影响是研究重点。

(一)企业贸易模式与行为选择

本年度的研究主要关注企业进出口产品特征选择、模式选择及进出口贸易动态。

异质性企业进出口产品特征选择包括产品价格、质量、市场、种类等的选择。在这方面,Fontaine et al.(2020)[※注]通过分析欧元区进口商对法国产品的支付价格数据,发现法国出口商存在歧视性定价行为,企业规模越大、产品差异化程度越高,价格歧视越普遍。McCalman(2020)[※注]研究了国际贸易对企业产品范围选择的影响,发现国际竞争加剧会导致企业生产低质量的产品,扩张而非收缩产品范围,这一现象可以用包括一国内部消费者异质性和企业歧视性生产定价行为的标准贸易模型解释。

在异质性企业进出口模式方面,Dhyne et al.(2020)[※注]利用比利时的国内企业间交易数据和对外贸易数据,研究发现存在大量间接从国外进口中间品或间接向国外出口产品的企业,国外需求冲击对企业收入的影响取决于企业向国外市场的最终销售额而非直接或间接出口的贸易方式。Eckel & Riezman(2020)[※注]研究了企业出口方式的选择问题,发现携带出口(carry-along trade)或是自己出口(delivery of own goods)的抉择,取决于需求管理、生产率和运输成本,企业战略性选择携带出口的主要原因在于可以内生化需求关联,进而提高贸易利得。Defever et al.(2020)[※注]研究了进口中介(批发商)如何调节贸易自由化的生产率,利用中国企业层面数据发现,在进口中介占比较高的行业,中间品关税下降可以提高非直接进口企业的生产率,而在进口中介占比较小的行业,非直接进口企业生产率有所下降。

在异质性企业进出口动态方面,余壮熊、董洁妙(2020)[※注]发现企业出口行业边际的调整是寻求政策支持、巩固市场优势和发挥内在出口经验的战略决策。

(二)异质性企业贸易行为的经济效应

异质性企业贸易行为和自由化对贸易政策、福利及国内价格等的影响。王孝松等(2020)[※注]考察了中国企业的异质性特征对其遭遇反倾销诉讼概率的影响,发现出口产品单位价值较低的低生产率企业以及出口规模越大、融资约束越小的企业,越容易遭遇反倾销。Ramanarayanan(2020)[※注]阐述了企业层面进口投入的异质性对贸易福利的影响效应,研究发现,由于没有考虑贸易成本对采购边际的影响,标准的贸易引力模型会低估贸易弹性,进而高估贸易的福利效应。Amiti et al.(2020)[※注]开创性地分析了中国加入世贸组织影响美国价格的作用机制,发现中国降低自身中间品进口关税是最重要的影响因素。降低进口关税可以降低企业投入的中间品成本以及成本加成,促进无效率企业退出,进而导致中国和其他国家对美出口价格下降,此外美国授予中国永久政策贸易关系带来贸易政策不确定下降也是重要影响因素。

(三)异质性企业框架下外生变量的影响

2020年文献主要关注贸易政策不确定性、贸易保护、汇率、上市、贸易结构转型、融资约束等外生变量变动对企业出口产品价格、质量、结构等因素的影响。

出口产品价格。王雅琦、余淼杰(2020)[※注]基于2000-2011年中国海关数据研究了人民币汇率变动对出口价格的影响,发现以本币计价的出口产品价格并不随汇率变化而显著变动,汇率传递率接近93%,主要原因在于出口企业会改变产品质量以减弱进口中间品的成本效应。

出口产品质量。祝树金、汤超(2020)[※注]利用2000-2013年中国上市公司、海关和工企的匹配数据,研究企业上市对出口产品质量升级的影响效应,发现管理质量提升、生产技术复杂性提高是企业上市促进出口产品质量升级的渠道。候欣裕等(2020)[※注]研究了侵蚀性竞争对中国企业出口质量的影响,发现随着市场重合度的提高,企业受到其他企业的侵蚀性竞争加剧,出口产品尤其是差异化产品的质量显著下降,其中企业抗压能力是影响竞争压力对出口产品质量作用的重要因素。刘啟仁、铁瑛(2020)[※注]探讨了企业劳动投入的质量与其出口产品质量的关系,发现雇佣结构升级可以提高出口产品质量,且进口中间品质量与雇佣结构具有互补性。当前,中国大学扩招、雇佣结构升级而出口产品质量未显著提升的原因在于中间品质量的下降。

出口产品结构。袁莉琳等(2020)[※注]、钟腾龙、余淼杰(2020)[※注]考察了外部需求变动对企业出口产品组合的影响。前者分析了国家、行业和产品三个层面需求冲击对中国企业出口产品组合和生产率的影响。从目的地视角上,正向出口需求冲击使企业偏向出口具有核心优势的产品,但在企业视角上,正向出口需求冲击的“倾斜效应”弱化,对企业生产率的正向作用亦不明显,与基本的马歇尔需求第二定律相悖。后者发现在应对正向外部需求冲击导致的市场竞争加剧时,采用质量竞争策略的企业会改变核心产品的质量,采用成本竞争策略的企业会改变核心产品的成本。魏浩、张宇鹏(2020)[※注]研究了融资约束对企业出口产品结构调整的影响,发现融资约束加剧时,企业会降低中间品投入规模、削减研发投入费用,进而导致出口中核心产品比重降低。项松林(2020)[※注]将农业剩余劳动力向非农转移纳入新新贸易理论框架,从经济结构转型的角度解释了为什么发达经济体出口增长以扩展边际为主,而发展中经济体以集约边际为主。结果表明,农业剩余劳动力非农转移降低了老产品出口企业的零利润条件,提高了潜在生产者进入市场研发并出口新产品的零利润条件,从而有利于老产品企业出口规模扩大,不利于新产品企业出口增加,即更有利于出口集约边际增长,不利于扩展边际扩张。农业劳动力占比越大的国家,扩展边际扩张幅度越小,集约边际增长幅度越大。郭琪等(2020)[※注]从产品间的认知距离角度分析了不同类型的产品集聚对企业出口扩展边际的影响,发现集聚发挥作用的方向和程度因企业储备的相关生产能力而异,同产品集聚和相关产品集聚均有利于促进企业扩展边际出口;而不相关产品集聚对本地资源的竞争效应将降低企业扩展边际出口。在影响机制上,出口集聚效应通过专业劳动力共享和中间投入品共享等供给侧渠道以及目的国市场信息共享和已有出口经验等需求侧渠道来降低企业出口扩展的难度和风险。

(四)异质性企业贸易理论的拓展

Fan et al.(2020)[※注]将贸易壁垒、异质性生产商的依市定价行为和企业产出质量的异质性等解释国际价格差异的三种机制纳入一个统一的一般均衡框架,更好地拟合了不同企业、市场的价格收入分布。Gumpert et al.(2020)[※注]在就近-集中取舍(proximity-concentration trade-off)的静态模型基础上构建了一个包括贸易和FDI的动态模型,对法国、挪威和德国三国出口商与跨国公司的生命周期动态进行了解释。Costinot et al.(2020)[※注]研究了异质性企业贸易理论企业自我选择参与出口对贸易政策的启示,发现无论世界其他经济体是否对本国贸易政策做出反应,对利润最低的外资企业进口进行补贴,对所有本土企业出口征收统一关税(或补贴)是实现本国福利最大化的最优策略。

五、关于贸易政策

贸易政策是指所有与贸易相关的规章制度的集合,包括明确的贸易发展目标、贸易标准以及贸易促进或限制的措施等。严格意义上讲,通过国际贸易谈判达成某一个或某些贸易协定同样属于贸易政策。为了更好地跟踪贸易协定相关最新研究,我们以削减关税、减少市场壁垒为主要目的的贸易协定单列一项,专门讨论,相关主题如下:一国贸易政策的决定机制,加征关税、反倾销、取消配额、贸易政策不确定性对贸易结构、贸易增长、宏观经济的影响,以及环境与贸易政策的相互作用。

(一)贸易政策产生或抉择的机制

Grossman & Helpman(2020)[※注]将身份与心理认同纳入个人效用函数,构建Lindbeck-Weibull式政治竞争模型求解最优均衡关税,分析了经济、政治和文化环境变化如何影响贸易政策制定。结论显示,在技术中立(技术高低不改变劳动者身份阶层)的假设下,当个人认同自身社会阶层,或至少一个组别(高技能组或低技能组)成员能够实现广泛的集体阶层识别时,一国的贸易政策将倾向保护主义,实行高税率;相反,当一国不存在广泛的集体阶层意识时,该国的福利最优选择倾向自由贸易。该文的创新之处在于,拓展了贸易政策的社会福利内涵,不仅包括物质层面,满足消费者消费,还包括社会心理层面,满足自尊、个人阶层识别及从社会认同中获得的心理满意度。Grant(2020)[※注]构建了跨国进口商的关税歧视模型,分析表明政府设立经济特区,对进口商实行价格歧视,具有其内在的政策选择动因。作者利用企业层面数据系统性分析全部美国经济特区,提供了丰富的制度性实施细节,验证了政府倾向于实行经济特区关税和对外统一关税相结合的“二轨制”的理论假说,创新性地解释了设立经济特区的动机,指出经济特区对发达国家同样重要。

(二)贸易保护主义的影响

2018年起,美国提高了贸易伙伴国进口关税,引发贸易伙伴国实施报复性关税。此次贸易战涉及多个国家,影响深远。

Fajgelbaum et al.(2020)[※注]模拟了2018年关税增加对美国需求和供应的双重冲击,利用产品层面的面板数据和综合关税数据,分析了贸易战对美国对外贸易数量和价格的短期影响。结果显示:美国加征关税后,进口产品种类平均下降31.7%;目标产品进口额下降2.5%,进口目标行业产出下跌0.2%。贸易保护主义造成美国消费者和购买进口商品的公司损失510亿美元,占GDP的0.27%;在考虑了关税收入和本国生产商的收益后,实际收入损失为72亿美元,占GDP的0.04%。

Lashkaripour(2020)[※注]在Eaton & Kortum(2002)[※注]模型(简称EK模型)基础上加入中间品市场份额、多产业贸易弹性、价格加成和政治压力等变量,利用44个国家56个行业的数据,通过“事后”检验发现:关税战使得各国真实GDP平均减少2.8%;2000-2014年,全球贸易战引发的市场价格扭曲、效率损失,导致全球GDP下降增加了约一倍,处于下游的小型经济体受损最严重,合作性关税带来全球GDP显著增长。

Flaaen.et al.(2020)[※注]从微观视角分析,利用Gap Intelligence收集的2013-2018年美国洗衣机及相关产品周度零售价格数据,估计了美国限制洗衣机进口的价格效应。结果显示,2012年和2016年美国对墨西哥、韩国和中国征收洗衣机反倾销税,导致美国国内洗衣机价格的小幅波动甚至下行,关税上升加速了跨国公司的全球生产转移。但2018年美国对进口洗衣机全部加征关税,导致洗衣机的价格增长了近12%;同时产生外溢效应,互补品干衣机的价格同步上涨。加征关税导致美国消费者成本每年净损失15亿美元。

樊海潮等(2020)[※注]在EK模型和Melitz(2003)[※注]模型基础上加入非贸易品部门和价值链因素,全面评估了美国对中国加征25%关税、中美两国按照产品清单加征对等关税、全面贸易战三种情形对两国及世界福利水平的影响。结论显示,中美贸易摩擦会恶化两国的总体福利水平,对各国福利水平的影响均小于1%,中国受损更大。该文主要创新在于构建了多国多部门的模型,综合考虑更具现实意义的假定和市场结构形态,通过对福利的结构性分解,论证了各部分对总福利水平的差异化影响。

贸易战对宏观经济(如通胀、汇率等)的影响。崔琨、施建淮(2020)[※注]将Gong et al.(2016)[※注]模型拓展到非合作框架,分析了加征关税对中间品生产和定价的冲击以及各国央行稳定通胀政策选择。文章通过数值模拟和敏感性分析指出,加征关税对各国福利损失的冲击具有非对称性。各国福利损失主要来源于通胀扭曲,其中中间品通胀扭曲权重更大,本国需稳定中间品PPI通胀才能够使得本国福利损失最小。肖祖沔等(2020)[※注]构建了包含关税冲击、外汇风险溢价、价格黏性和货币政策成本的两国开放经济DSGE模型,将关税冲击影响实际汇率的波动分解为“直接效应”与“间接效应”。数值模拟结果表明,在当前贸易开放程度下,由于关税冲击的汇率贬值效应,本国产出在短期会出现小幅上升,随着贸易条件逐步恶化,本国产出在中长期将持续下降。如一国加强资本管制,开放程度下降,负面冲击将更加显著。刘凯(2020)[※注]构建了一个包含美元本位特征的两国模型,分析美国加征关税对美国贸易逆差和全球福利的影响。模拟结果显示,美国单方面加征20%关税会使得美国贸易逆差占GDP比重缩小约0.40个百分点,美国长期稳态GDP下降约2.50%,其他国家GDP下降约1.10%,美国居民福利上升约0.60%,其他国家居民福利下降约1.20%。削弱美元本位地位能提升国际贸易公平性,减弱贸易摩擦的负面影响,提升全球福利水平,有效缩窄美国贸易逆差。

(三)反倾销措施的影响

Sandkamp(2020)[※注]利用2004年欧盟扩大作为自然实验来评估反倾销对进口价格和数量的影响。实证结论显示,实施反倾销税后,进口价格平均提高25%,进口数量平均减少74%,但只有从市场经济地位国家(MES)进口的产品价格会升高,而非市场经济地位国家(NMS)进口的产品价格不变。数量减少效应对非市场经济地位国家(NMS)出口商效果更加显著,平均下降85%;对市场经济地位国家(MES)出口商仅下降68%。非倾销税具有显著的“信号”作用。

陈勇兵等(2020)[※注]基于2001-2013年中国海关与全球反倾销案例数据,采用双重差分法评估中国对外反倾销对第三方进口额的贸易转移效应。结论显示,反倾销使来自非指控对象国的涉案产品进口额显著增长,并且贸易转移沿深度边际增加,当案件只涉及单个指控对象国时,反倾销税率较高,涉案产品竞争性较弱或非指控对象国市场份额较高时,贸易转移效应更大。该文的主要创新在于采用双重差分估计策略,构造准自然实验,改进了之前对外反倾销贸易转移效应的估计方法。

(四)配额取消的影响

孙楚仁、梁晶晶(2020)[※注]使用2000-2006年中国海关进出口统计数据中的纺织业出口企业面板数据,采用双重差分法,研究了2005年多种纤维协定(MFA)配额限制取消这一外生冲击是否会导致企业出口地更邻近的问题。结论显示,在一国MFA配额限制取消后,原出口至该国的企业更可能出口到与之相邻国家的市场。该文的主要创新在于发现并验证了空间邻近性导致企业出口目的地选择的新机制,即出口竞争效应的重要性。

(五)贸易政策不确定性的影响

Liu & Ma(2020)[※注]利用中国加入WTO之后贸易政策不确定性(TPU)的减少作为准自然实验,研究发现:不确定性显著减少时,资本投入和进口投入较大的企业更易申请更多的发明专利。加入WTO后,中国制造业企业每年平均专利申请量增长了三分之一;在控制了国内和进口竞争、投入贸易自由化和国内竞争改革等变量后,企业的创新反应具有异质性,因其生产率、所有者地位、出口状况和投资不同而有所差异。该文创新之处在于研究了贸易政策不确定性对微观企业创新行为的影响机制。

(六)环境与贸易政策

Shapiro(2020)[※注]利用全球48个地区163个产业的投入产出表,测算了包含中间产品在内的二氧化碳(CO2)排放密度。文章根据理论模型和经验研究,选择了最优关税、(利益集团)游说投入、公会组织、劳动和资本比重、夕阳行业产出、工资与教育、公司规模、行业集中率、行业内贸易、企业规模和地点分布、运输成本、失业率、“本地”污染物、生产率和行业上游位置等20个指标,检验CO2排放密度与贸易政策之间的关系。结论显示,大部分国家对于每单位产出排放二氧化碳(CO2)高的“污染”产业,实行了更低的进口关税和非关税壁垒。一般均衡模型预测,如对清洁产品和污染产品实行相同的贸易政策,则全球CO2排放量将下降,且全球真实收入不会变化。

六、关于贸易协定

贸易协定是贸易理论前沿议题,焦点内容包括贸易协定为何会日益兴起、协定中关税削减和原产地规则等条款的经济效应、数字贸易等新增章节的经济效应。

(一)自由贸易协定的形成机制和决定因素

Lake et.al(2020)[※注]构建了三国动态完全对称模型,研究在约束关税连续下降的条件下,如何达成自由贸易协定。文章认为约束关税下降对自由贸易协定的形成存在两种“此消彼长”的影响。首先,它约束了自由贸易协定扩张,自由贸易协定规定了更低的关税,同时协定具有排他性,阻止非FTA成员搭便车。其次,多边关税自由化在推动自由贸易协定形成的过程中有助于实现全球自由贸易。在最初阶段,约束关税自由化推动了关税同盟(CU)的形成,但也破坏了全球范围内的自由贸易;在进一步发展阶段,多边约束关税的自由化将引导FTA达到均衡,从而有助于实现全球贸易自由化。

Bagwell & Lee(2020)[※注]根据两国对称的Melitz-Ottaviano模型,研究了小额进出口关税变动对单边、有效和纳什贸易政策的影响。模型证明了以下命题:全球自由贸易的情形下,征收小额进口关税可以提高一国福利水平;如果贸易成本很低且生产率分散性高,则贸易选择效应明显,实施小额出口补贴也可使一国获益;当模型的关税校准保持在临界点,适当地小幅提高进口关税和出口关税,可使国内消费者对差异化商品的需求持续上升,从而可使一国获得关税收入,总福利上升。但其贸易伙伴国的福利却在这三种情况均有所下降。结论证明,企业异质性并没有为贸易协定提供新的理由,即使各国实施对称的贸易政策,全球自由贸易仍没有效率,特别是在“政治最优”政策的情况下。

Mei(2020)[※注]通过可计算一般均衡模型,定量分析各国在重复博弈中均衡关税战略的决策过程。他指出一个国家关税谈判的均衡策略受三方面因素影响:政策偏差(选择FTA而非多边贸易谈判)的收益、损失,以及持续降低关税谈判的最低耐心值。模型模拟结果显示,关税互补效应使一阶平均关税的中位数值降低了12.7%,而贸易战情形下的惩罚效应使一阶平均关税的中位数值下降了11.6%。自由贸易协定一般会降低多边谈判关税的可持续性。该文的主要创新之处在于为重复博弈框架下的均衡关税决定提供了定量分析方法。

Staiger & Sykes(2020)[※注]构建了以“深度一体化”为特点,边界后措施逐部门谈判的分析框架,用以解释WTO《服务贸易总协定》(GATS)谈判。模型预测:当GATS结构更加趋同于GATT时,即政府全面同意按照WTO/GATT规则,消除一系列效率低下且会产生价格扭曲的边界后政策工具,采取更为有限的、单一的财政措施时,服务贸易自由化过程中存在着从传统边界措施的浅度一体化逐步向深度一体化谈判“两步走”的可能性。

铁瑛、蒙英华(2020)[※注]提出了“移民网络促进FTA缔结”假说,通过纳入目标市场需求变动拓展了异质性企业贸易模型。结论显示,移民网络可以促进双边贸易流,提升两国FTA的签订概率,这一效应对“南-北”FTA更为明显,对时间趋势或FTA缔结数量的正向促进作用均呈现边际递减规律。该文的创新之处在于阐释了FTA签订动因中“人”的作用并给出了理论依据与经验证据。

(二)贸易协定的影响

Besedes et al.(2020)[※注]利用1989-2016年美国进口增长产品层面的数据,检验了北美自由贸易协定和早期加拿大-美国自由贸易协定的贸易增长效应。结论显示:与关税不变的产品相比,某些产品削减关税带来了进口增长,但此类产品进口增长的时间并不能与关税削减时间相吻合;关税削减效应会完全、立即地传导至美国进口商,但出口商的短期或长期出口价格均没有任何变化;北美自由贸易协定在减少摩擦方面发挥了更加显著的作用,带动了美国进口的总体扩张。

Bagwell et al.(2020)[※注]构建了同时进行双边关税谈判模型用以分析谈判效率。模型利用“纳什-纳什”框架,将普通家庭因素纳入了国家政治经济学的福利公式。模型推论认为,所有国家关税下降,不可能使每个国家福利均提高;但所有国家关税上升,却有可能提高每个国家的福利水平。文章推导出理论命题:三国情况下,两两进行的双边谈判将导致关税过低、无效率,易产生过度自由化的结果。

周华、贾秀秀(2020)[※注]研究了不同原产地规则的影响。他们将Baldwin & Jaimovich(2012)[※注]传染指数按照不同累积规则进行分解,采用空间计量方法计算1980-2010年205个国家之间不同累积规则FTA的传染指数,并检验累积规则对自FTA传染效应和跨FTA传染效应的影响。结果显示,不同累积规则FTA对外部国家产生不同的传染效应,跨FTA传染效应小于自FTA传染效应。

周念利、陈寰琦(2020)[※注]基于2010-2018年OECD服务贸易数据,研究了贸易协定下美式数字贸易规则的贸易效应。结果显示:区域贸易协定(RTAs)中包含美式数字贸易规则可显著促进双边数字贸易发展,其中,跨境数据自由流动、数据存储非强制本地化以及源代码保护规则的促进作用更为显著。美式数字贸易规则对金融、保险及其他商业服务贸易的正向促进效果更显著,对个人娱乐贸易的促进作用不明显。贸易双方经济发展水平差距越大或双方互联网发展整体水平越低,美式数字贸易规则对双边数字贸易流量的促进作用越大。

七、关于全球价值链

(一)全球价值链测算

学界开始关注GVC中的要素收益,生产性服务业和一国嵌入全球生产网络所从事制造、研发、管理和市场等不同活动的出口功能专业化水平指标的全球对比,以及GVC与国内价值链(NVC)的联动。

周琢、祝坤福(2020)[※注]运用微观企业数据测算发现,2000-2013年在外资加工出口企业中,中国属权要素出口增加值占属地出口增加值的平均比重为65.85%,两者之间的平均背离程度为34.15%,属地出口增加值已经不能充分反映外资出口中的本国要素收益。

黄蕙萍等(2020)[※注]研究了中国生产性服务业在GVC的参与位置、获利能力和相关影响因素。中国生产性服务业的GVC后向参与度逐渐提高,但参与度和获利能力都较低,技术和制度因素及生产效率与GVC参与度密切相关。

王振国等(2020)[※注]以产业要素收益为依据,采用贸易增加值前向分解法修正了功能专业化测度方法,据此构建国家和行业层面修正的功能专业化指标,测算了中国与世界主要发达经济体的出口功能专业化水平及其演变。中国出口呈现出较高的制造业专业化水平,且处于世界领先水平,但服务业整体弱于制造业,且处在全球落后位置。

黎峰(2020)[※注]研究了中国省级区域双重价值链嵌入行为,发现中国大部分省级区域嵌入GVC的程度比NVC深,NVC分工和资源整合是制造部门GVC升级的重要因素,市场整合效应、技术进步效应以及企业成长效应是国内专业化分工推动GVC升级的重要途径。

倪红福等(2020)[※注]基于Kee et al.(2008)[※注]的模型扩展测算了包含反倾销税的贸易限制指数,分阶段测算了G20经济体2001-2015年的进口需求弹性和贸易限制指数,并考察了贸易限制指数与增加值贸易的关系。认为2008年国际金融危机后,G20经济体进口需求弹性总体呈上升趋势。发达经济体进口需求弹性的贡献率总体上高于中国、印度等发展中经济体。大部分经济体贸易保护程度在波动中呈下降趋势,中国下降幅度最大。传统进口加权平均关税率低估了贸易保护程度,也低估了贸易自由化对增加值贸易的影响。

基于里昂惕夫和高斯逆矩阵,倪红福(2020)[※注]构建了累积关税成本率的统一测算框架,发现2000-2017年中国的累积关税成本率、直接关税成本率、多阶段关税成本率都呈现下降趋势,且下降幅度大于其他国家或地区。中国关税的放大效应从2000年的2.57上升到2017年的3.17,世界各国的关税放大效应都在1.5以上。中国对全球累积关税成本率的贡献率最大。

(二)全球价值链的影响

宏观层面,关注GVC与经济增长、经济波动等宏观经济因素的相关性。

——盛斌等(2020)[※注]选用2002、2007和2010年中国区域间投入产出表,研究了参与GVC和NVC对中国地区-产业维度经济增长的影响,结果表明参与GVC和NVC均能显著促进中国经济增长,且促进作用具有互补性,但影响效应在时间和空间上存在异质性,互动效应对沿海地区的经济增长影响更为显著。邵宇佳、刘文革(2020)[※注]研究了增加值贸易与国际经济周期联动的相关性,结合生产性异质理论在国际经济周期模型框架下构建了一个三国动态理论模型,发现无论是否存在传统意义上的贸易,增加值贸易始终可以传导经济周期,双边贸易成本的下降将增强两国周期联动性。

——闫冰倩、田开兰(2020)[※注]基于全球多区域投入产出模型,采用反事实分析方法进行研究,结果表明,过去全球产业呈现不断转入中国的态势,对中国GDP和就业的正向贡献显著。未来产业转出对中国经济潜在的负向影响不容忽视,其中,美国、日本和韩国将产业从中国转出对中国GDP和就业影响最大。技术密集型产业的转移,尤其是电子和光学产品以及机械设备制造业的转出对中国GDP的负向影响最大。

——谢锐等(2020)[※注]提出了经济增长的全球包容性测度框架及其影响因素的结构分解模型,并评估了中、美、德三国经济增长的全球包容性,认为三国经济增长对世界其他国家的增加值溢出规模总体上均呈上升趋势,增长视角的全球包容性在增强。中国的经济增长更有利于缩小世界不同技能劳动力间的收入差距,GVC分工格局的变化有助于各国获取更多来自中国和德国的增加值溢出,但抑制了各国获取美国的增加值溢出。

微观层面,主要关注GVC对企业生产率、贸易风险传递及企业产品多样性的影响。

——苏丹妮等(2020)[※注]研究了GVC、产业集聚与企业生产率的互动机制,从微观层面测算了企业参与GVC的三个指标:GVC地位指数、GVC上游环节参与度和GVC下游环节参与度。研究发现GVC分工地位更高的企业生产率也更高,但地位更高的企业会通过实施战略隔绝削弱本地产业集聚所释放的生产率外溢效应。

——吕越等(2020)[※注]采用2000-2013中国企业微观数据,研究了金融危机期间出口企业的贸易风险传递效应。在金融危机冲击下,处于价值链相对上游的企业面临更高的出口风险,表现为较低的出口倾向、更少的出口额增长以及更高的出口市场退出风险,主要由处于价值链相对较上游的新进入企业造成。

——吕越、邓利静(2020)[※注]选用2000-2009年中国制造业企业微观数据,研究发现中国制造业企业嵌入GVC将会显著降低企业产品多样性。内在机制是由市场竞争引致的挤出效应以及吸收能力不足。

——吕越、尉亚宁(2020)[※注]研究了企业贸易网络如何影响GVC分工下的企业出口国内附加值问题。研究发现企业PageRank中心度整体呈上升趋势,企业贸易网络通过影响行业集中度、中间品投入及外资进入程度3种渠道显著促进了其出口国内附加值率。

Farrokhi(2020)[※注]构建了一个多国一般均衡模型,将炼油厂的全球原油采购与下游产业的成品油需求结合起来,以确定炼油厂在采购原油时面临的固定成本和可变成本。研究指出,如果某国原油供给增加,将通过国际贸易影响到各国原油的相对价格;由于原油贸易和消费的重要性,解除美国原油出口限制的贸易收益将超过现有限制带来的收益。

Condorelli & Szentes(2020)[※注]应用信息经济学的理论框架,构建双边贸易模型,从优化信息设计的角度重新研究了供应链的“敲竹杠问题”(Hold-up Problem)。买方的风险偏好,卖方的生产成本,买卖双方的议价能力,买方的选择限制,都会影响交易的均衡价格和买卖双方的收益。

(三)全球价值链与贸易冲突

全球价值链嵌入与国家间贸易政策实施的相关性:GVC通过平抑经济波动抑制贸易保护,GVC升级也可能带来全球贸易体系的帕累托改进。唐宜红、张鹏杨(2020)[※注]从经济波动视角实证研究GVC嵌入对贸易保护的抑制作用,构建包含经济波动参数的最优关税模型,研究结果表明,GVC嵌入对贸易保护存在抑制效应,其中重要的影响机制为平抑经济波动。GVC主导型国家与GVC跟随型国家通过平抑经济波动对抑制贸易保护的效果存在差异。何宇等(2020)[※注]从GVC视角解释贸易冲突与合作,构建了开放经济下多阶段GVC生产模型,选用全球16个主要经济体数据,研究发现技术水平高和劳动要素成本高的国家更倾向于专业化于GVC上游阶段,发展中国家通过技术进步提升GVC升级可能带来全球贸易体系的帕累托改进。

(四)其他因素对全球价值链的影响

影响GVC分工的因素,包括关税、中间产品创新、人工智能、制造业服务化、服务业开放及税收激励等。

郑江淮、郑玉(2020)[※注]研究了中间产品创新驱动GVC攀升的机制与路径,中国制造业中间产品创新对GVC分工地位的影响存在显著的滞后效应和累积效应。对间接出口国内附加值率的提升和高技术制造业的促进作用更明显。

吕越等(2020)[※注]使用高度细化的微观企业数据,检验了2000-2013年人工智能对中国企业GVC参与的影响。人工智能显著促进了中国企业参与GVC分工,集中体现在加工贸易企业,这一促进效应在2008年金融危机后体现更为明显,人工智能会显著促进行业的GVC位置提升。

刘斌、赵晓斐(2020)[※注]构建一般均衡模型,运用世界投入产出表,研究了制造业投入服务化与服务贸易壁垒对GVC分工的影响效应。制造业投入服务化和服务贸易壁垒的交互效应对GVC分工产生逆向冲击,主要渠道是通过缩短生产步长和提高中间品价格。

邵朝对等(2020)[※注]研究了服务业开放影响国内出口附加值率的理论模型,服务业外资参股开放政策显著提高企业的出口国内附加值率,主要渠道是国内中间品相对价格下降和企业成本加成率上升,以及企业从加工贸易转向一般贸易。

刘玉海等(2020)[※注]采用双重差分法研究了税收激励对企业出口国内附加值率的微观影响及其作用机制,以2009年中国增值税转型改革作为政策冲击。增值税转型政策显著提高了企业国内附加值率,具有先上升后下降的时间趋势,主要渠道是缓解融资约束和提高资本劳动比,也与地区税收征管环境和金融生态环节相关,同时具有明显的企业异质性。

张盼盼等(2020)[※注]研究发现融资约束显著抑制了制造业企业出口国内增加值率(DVAR)的提升,技术创新是主要影响机制;加工贸易企业、民营企业和外资企业、低生产率企业、东部地区企业的融资约束对其出口DVAR提升的抑制作用较大;利率市场化能够有效缓解这种抑制作用,而影子银行规模扩张则会加重抑制作用。

Antràs & De Gortari(2020)[※注]开发了GVC的多阶段一般均衡模型,研究了存在国际贸易壁垒时各国在GVC中的分工位置。认为在关税较高时,GVC中特定环节的最佳生产地点不仅是特定国家该阶段边际成本的函数,而且与前后生产环节与该环节的距离远近程度相关。他们还开发并估计了一个易于处理、可量化的模型,用以研究贸易成本的变化如何影响各国参与国内、区域或GVC的程度,并追踪这些变化对实际收入的影响。

八、其他

中文文献侧重于中国特色对外开放和贸易等现实问题,而英文文献关注引力模型、离散贸易等理论问题。

(一)中国特色的对外开放和贸易理论

裴长洪、刘洪愧(2020)[※注]从全球经济政治大格局的视角,分析了国际贸易发展的重要变化以及中国对外贸易结构的调整,深刻剖析当今中国外贸潜在优势和发展机遇,提出通过构建良好的营商环境,运用国际经贸规则来获得新技术的外溢和延伸,开辟新的市场,形成新的产业链、价值链和供应链三者的统一联系等方式,努力推动中国外贸高质量发展,实现贸易强国目标。裴长洪、刘斌(2020)[※注]深刻剖析了西方主流国际经济学理论的缺陷,阐述了中国渐进式对外开放的成功经验,总结了中国企业在国际竞争新优势、共建“一带一路”及全球政治经济治理方面重要的理论贡献。

(二)中国进口的影响

刘京军等(2020)[※注]从中国进口的视角,以全球39个主要国家或地区的上市公司为样本,考察中国进口强度对世界企业投资的影响。研究结果表明,各国家或地区对中国的出口强度越高,相应地中国企业对当地企业的投资水平也越高。该文的创新之处在于证明了在全球价值链分工体系下,中国进口发展对全球经济增长的作用。

(三)服务业出口的结构变化

李敬子等(2020)[※注]将Stone-Geary偏好嵌套到CD-CES效用函数中,构建了基于非位似偏好下的服务贸易模型,并把总需求分解为需求结构与需求规模,从理论上推导出相对需求结构与需求规模对服务业出口的本地市场效应(Home Market Effect,HME)。作者选择2000-2014年42个国家(地区)29个服务业分行业的双边贸易数据,测算发现世界各国分行业服务业需求收入弹性存在差异显著,具有明显的非位似特征。该文的创新之处在于首次从实证上验证了世界整体服务业出口存在需求结构作用的反向本地市场效应和非线性本地市场效应。

(四)引力模型及其拓展

Anderon & Yotov(2020)[※注]指出短期引力模型可以更好地回答“全球化能够走多远”的问题。长期(标准)引力模型假定贸易收益边际递减,双边贸易成本随目的地和时间而内生变化。短期引力模型则提出双边能力(市场资本分配)同样重要,双边出口贸易规模受双边固定能力(市场资本)、劳动力在各目的地间分配等共同影响。模型估算显示,短期贸易弹性约为长期贸易弹性的1/4。全球化时代(1988-2006年)的产能重新分配使世界制造业贸易增长了75%;反事实的市场资本长期均衡分配显示,世界实际收入增长率从1989年的2%下降到了2006年的1%。Allen et al.(2020)[※注]将一般均衡的引力模型引入新的框架,利用理论模型分析并试图回答,在资源稀缺时,减少贸易摩擦的最佳方法是什么。作者认为不同变量的模型及其宏观经济影响取决于一个关键参数,即“引力常数”。基于引力常数的取值,作者推导出贸易平衡的存在且唯一的充分条件,并在贸易流量既定的前提下,刻画双边贸易摩擦变化的比较静态分析,求解贸易摩擦下的一国福利最大化。

(五)离散贸易

Lashkaripour(2020)[※注]构架了新的贸易模型,用于解释离散行业的国际质量专业化(International Quality Specialization)和市场定价决策。研究表明,由于可负担性限制和不可贸易的服务价格跨国差异这两大因素,离散行业的国际质量专业化和市场定价都被放大。模型推论得到了微观贸易数据的支持。文章的创新之处在于为贸易收益和全球化“大推动”效应提供了新的视角。

(六)贸易与知识扩散

Buera & Oberfield(2020)[※注]构建了可操作、定量化模型,以研究国际贸易在创新和技术扩展中发挥的作用。作者假设每个国家的知识平衡边界符合弗雷谢特(Fréchet)分布,通过刻画这些分布的规模参数变化,即可得出各国的知识储备。在多个不对称国家的情形下,该模型可以预测贸易如何影响一国的知识边界。作者用该模型量化双边贸易成本对长期全要素生产率的分布。经过模型的校准后发现,由于贸易增长和全要素生产率提高,与不考虑知识扩散效应相比,GDP增长翻了一倍。

九、小结

本篇综述以13份国内外重要期刊为文献来源,从七个方面系统分析了2020年国际贸易学研究。

国际贸易决定因素的文献主要关注互联网、制度及贸易和产业政策以及金融因素对贸易的影响。关于互联网的研究主要发现企业的互联网化可以促进企业变革贸易模式,提高生存能力和出口质量。关于制度和政策的研究主要关注政治冲击、贸易政策不确定性、知识产权保护、退税无纸化申报改革和“一带一路”倡议对出口的影响。关于金融因素,主要关注汇率制度、对外直接投资、金融摩擦等对企业出口规模和质量的影响。

国际贸易影响效应的文献主要从政治、环境与健康、劳动力市场与收入分配、企业绩效及行为、宏观经济波动等方面进行探讨,劳动力市场及收入分配是研究重点,主要发现如下。第一,来自发展中国家的贸易冲击导致支持自由贸易的意愿下降,对国内贸易自由主义党派的支持率下降。第二,贸易对环境及健康影响的研究文献增多,且主要关注对发展中国家污染物排放及劳工状况的影响。第三,贸易自由化拉大了不同群体的收入差距,但缩小了消费差距,并促使了劳动力就业结构的变迁。第四,进口关税下降会显著影响企业绩效和出口。第五,贸易会通过影响一国的风险敞口进而影响经济波动。

企业异质性的文献研究主题包括异质性企业贸易模式与行为选择、异质性企业贸易行为的经济效应、异质性企业框架下外生变量变动的影响、异质性企业贸易理论的拓展等四个方面。贸易模式主要关注企业进出口产品价格、质量、市场、种类等特征选择、模式选择及进出口贸易动态。贸易行为的经济效应主要关注对贸易政策、福利及国内价格等的影响。外生变量变动主要包括贸易政策不确定性、贸易保护、汇率、上市、贸易结构转型、融资约束等。理论拓展主要涉及模型的动态化及融入FDI等因素。

关于贸易政策的研究主要关注贸易政策的决定机制,加征关税、反倾销、取消配额以及贸易政策不确定性对贸易结构、贸易增长和宏观经济的影响,以及环境与贸易政策的相互作用。而关于贸易协定的研究主要关注贸易协定为何会日益兴起,协定中关税削减、原产地规则等具有怎样的经济效应,其中数字贸易等新增章节经济效应的研究逐渐增多。

对全球价值链测算的文献侧重于测算要素收益,生产性服务业和一国嵌入全球生产网络所从事制造、研发、管理和市场等不同活动的出口功能专业化水平指标的全球对比,以及GVC与国内价值链(NVC)的联动研究。全球价值链影响效应的文献关注GVC与经济增长、经济波动等宏观经济因素的相关性以及GVC对企业生产率、贸易风险传递及企业产品多样性的影响;此外,一些文献研究了全球价值链与贸易冲突的关系以及关税、中间产品创新、人工智能、制造业服务化、服务业开放及税收激励等因素对价值链分工的影响。

此外,本年度国际贸易领域文献还关注了中国特色对外开放和贸易等现实问题以及引力模型、离散贸易等理论问题。

显示更多