第一节 改革开放前中国工资与收入分配变迁

|

来 源

:

|

新中国劳动经济学研究70年 \ - |

作 者

:

|

- |

浏览次数

:

|

48 | ||

|

摘 要

:

|

收入分配制度在新中国成立前后,有过重大变化,即从带有平均主义色彩的供给制,改成了等级森严、差距较大的职务等级工资制[ ※注] 。分配关系调整的原则是兼顾国家利益、集体利益和个人利益,调整范围主要在政府、国营企业、国营企业职工、集体企业职工、集体企业、农民之间。从居民之间的收入差距来看,尽管工资差别看起来不大,但从更为宽泛的福利角度来看,住房、秘书、警卫、司机、专车、勤务、保姆、厨师、特供、医疗、教育各个方面的分配,在各阶层之间存在较大差距。从这个意义上说,改革开放前居民收入差距的真实情况可能并不像基尼系数显示的那样小。 | ||||||

|

关键词

:

|

分配关系 国营企业 分配 国营企业职工 国民收入 按劳分配 改革开放 调整 收入 基尼系数 工分 |

||||||

在线阅读

第一节 改革开放前中国工资与收入分配变迁

字体:大中小

收入分配制度在新中国成立前后,有过重大变化,即从带有平均主义色彩的供给制,改成了等级森严、差距较大的职务等级工资制[※注]。对是否通过利用等级差或扩大收入差距的办法来激励人们努力工作,进而体现社会主义式的多劳多得的分配特色这种观点,实际上决策层未能一致。这是改革开放之前,中国收入分配关系不断调整的原因和主线。总体来看,中国主要实行的是高度集中的计划经济的体制和与之配套的按劳分配的分配制度。分配关系调整的原则是兼顾国家利益、集体利益和个人利益,调整范围主要在政府、国营企业、国营企业职工、集体企业职工、集体企业、农民之间。改革开放前的分配关系可以分为两个阶段。第一阶段基本实行的是公有制经济按劳分配和其他经济成分分配方式相结合的收入分配制度,它具有“大集中、小自由”的特点。第二阶段实行的是收入分配平均化的分配制度。从居民之间的收入差距来看,尽管工资差别看起来不大,但从更为宽泛的福利角度来看,住房、秘书、警卫、司机、专车、勤务、保姆、厨师、特供、医疗、教育各个方面的分配,在各阶层之间存在较大差距。从这个意义上说,改革开放前居民收入差距的真实情况可能并不像基尼系数显示的那样小。

这一时期的思想界、理论界出现了一批马克思主义的经济学家。围绕着如何尊重价值规律,如何调动劳动者的生产积极性问题,各方进行了激烈的争论。事实证明,只有顺应价值规律,才能调动劳动者的生产积极性。对这一时期经济思想的总结,代表人物有薛暮桥、于光远、许涤新等。

薛暮桥较早研究了社会分配问题,提出不合理的物价和不合理的工资是中国社会主义经济肌体上的两个病灶。1979年在全国改革工资制度座谈会上发表《谈谈劳动工资问题》的讲话,提出在工资上的问题是平均主义严重,全国统一工资标准制度要改革[※注]。他进一步提出,“铁饭碗”的问题必须解决,不解决这个问题,就不可能实现经济的现代化。解决“铁饭碗”制度的一个重要配套措施,是建立社会保障和社会福利制度,把大部分原来由机关、企业办的事交给社会来办。机关、企业把一大部分社会福利事业交给社会负担后,就能精简机构,大大提高工作效率;劳动者也可以在市场竞争中优胜劣汰,彻底打破现在的“铁饭碗”制度。于光远倡议并推动了关于社会主义价值规律、生产资料所有制和社会主义按劳分配等重大问题的讨论和研究,廓清了在这些重大问题上的理论认识。在《谈谈社会主义公有制和按劳分配问题》中,他指出按劳分配不但不产生资本主义和资产阶级,而且是最终消灭资本主义和资产阶级的必由之路,他认为在中国不存在按劳分配贯彻过分的问题,而是贯彻不够[※注]。许涤新的《论社会主义的生产、流通与分配:读〈资本论〉笔记》和《中国国民经济的变革》两部著作,以丰富的史料,系统地探讨了中国社会主义经济形成和发展的客观进程;从工业、农业、贸易、国民收入分配和社会再生产等方面,从不同性质经济规律的消长中,考察了经济变革的成果[※注]。

一 两次工资改革

二 四部门分配关系

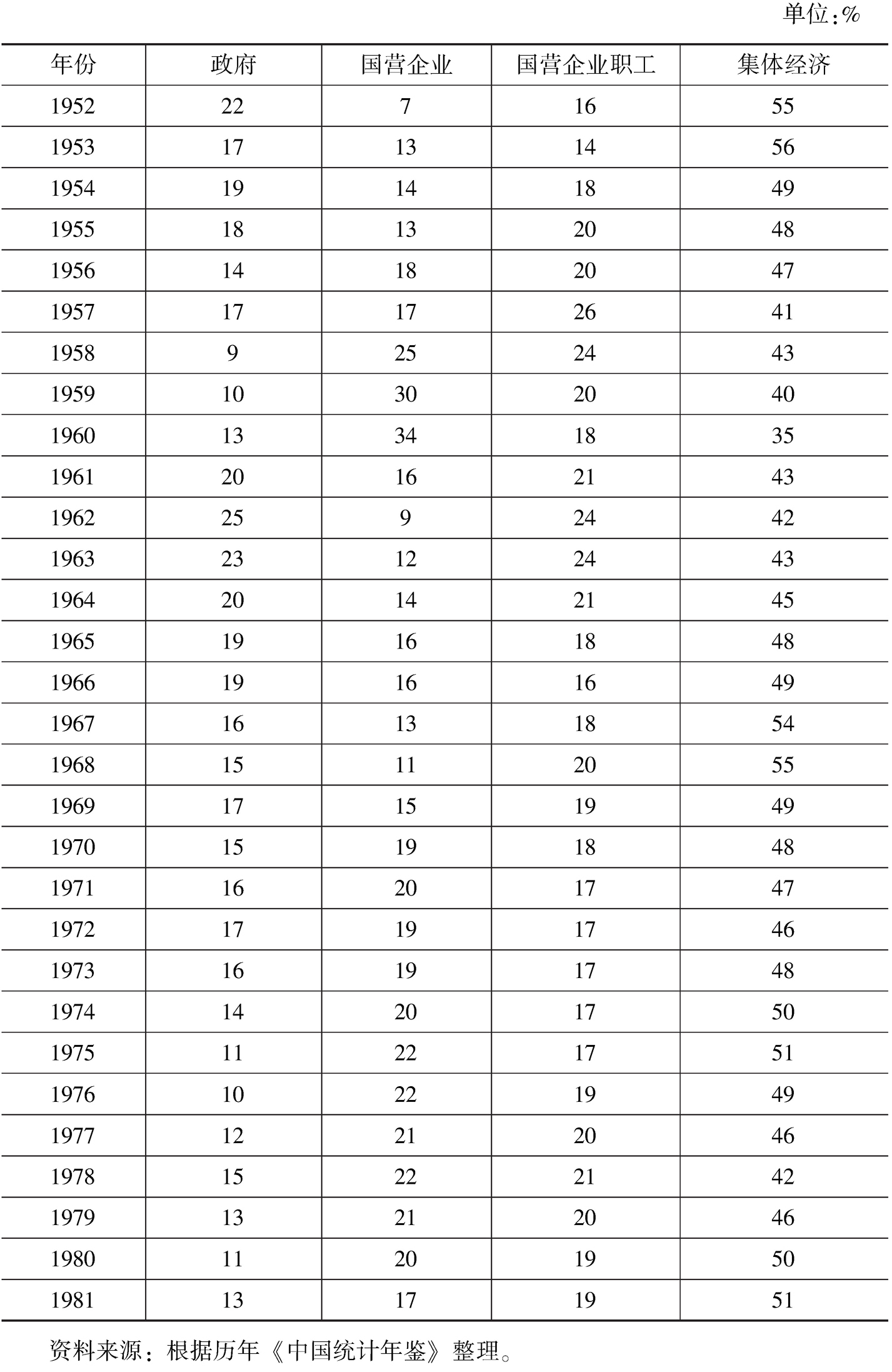

探索建立适合中国国情的收入分配制度和关系,一直是党和国家的重要课题。新中国成立以来,中国建立了新的生产关系,主要实行的是高度集中的计划经济的体制和与之配套的按劳分配的社会主义分配制度。分配关系调整的原则是兼顾国家利益、集体利益和个人利益,调整范围主要在政府、国营企业、国营企业职工、集体企业职工、集体企业、农民之间。随着国民经济运行的节奏变化,分配关系也在不断调整。

新中国成立初期,通过没收官僚资本、土地改革以及进行社会主义改造等,在城市,基本形成了单纯地以国营经济、集体经济为主体的公有制经济;在农村,主要是以家庭经营为特征的个体农民,经过合作化和人民公社化,形成了“三级所有、队为基础”的集体经济。从生产资料所有制结构层面讲,只存在单一的公有制,仅有全民所有制和集体所有制形式的差别。在这一时期,集体经济收入占比下降幅度较大,从1952年的55%下降到了1957年的41%,国营企业收入占比从7%提高到了17%,国企职工收入占比从16%提高到了26%。

国家、国营企业、职工三者分配关系表现为“国家得大头、企业得中头、个人得小头”。1949—1978年,农村人口占总人口的比重在80%—90%,但农村居民收入占国民收入的比重基本保持在40%—50%,其余的国民收入分别为政府收入、国营企业收入、国营企业职工收入。平均来看,国营企业收入、国营企业职工收入分别占国民收入的18%、19%,政府收入占国民收入的比重为16%。政府、国营企业、国营企业职工和集体经济的这一分配关系,在不同的时期有一些调整,如表3—7所示。

“大跃进”期间,国民收入向钢铁等行业倾斜。1957年与1960年相比,国营企业收入占比从17%提高到了34%。国营企业职工收入占比从26%下降到18%,集体经济收入占比从41%下降到35%。分配格局巨大的变化为一些部门带来了困难。1961年,党中央提出了对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,提出了一些理顺关系、调整经济的重大政策措施。比如:调整农、轻、重的比例关系,调整积累和消费的比例关系;调整产业内部的比例关系;在企业中恢复、完善和建立各项合理的规章制度;调整农村人民公社内部的组织形式和结构;调整所有制结构等。1962年,国营企业收入占比下降到9%,国民收入重新向民生领域倾斜,居民收入恢复到了“大跃进”前的水平。“文化大革命”期间,政府收入占比下降幅度较大,从1966年的19%下降到1976年的10%;国营企业收入占比和国营企业职工收入占比有所提高;集体经济收入占比稳定。

同时,职工实际工资增长远远低于人均国内生产总值的增长速度。1952年人均国内生产总值为119.40元,1978年为382元,增长了2.20倍,同期,职工年名义平均工资,1952年为445元,1978年为615元,仅增长了38.2%。

在居民个人收入分配方面,改革开放前将按劳分配看成是社会主义阶段的唯一分配方式,其他曾经存在的多种分配方式都被视为非社会主义性质的,因而被限制直至取消。当时的“按劳分配”只有两种形式,即工资和“工分”。全民所有制企业、机关和事业单位以及城镇集体企业,均实行工资制;农村集体经济实行“工分”制。工资性收入几乎是城镇居民收入的唯一来源,农村居民收入的主要来源为从集体所得的工分收入。

但是,由于当时的工资等级、标准和水平由国家统一制定,同一部门、行业的工资等级、标准基本上全国一致,只是在不同部门、行业和地区间略有差别,企业职工的工资多少与本企业的经营状况好坏、经济效益高低关系不大。在农村,农民的收入来源主要是以生产队(或大队)为集体经营单位,在生产队(或大队)里评“工分”,然后凭“工分”取得劳动报酬。“工分”的分值由生产队(或大队)的纯收入所决定,生产队(或大队)的纯收入则取决于农产品的数量和价格,而当时农产品的种类、数量、价格和购销绝大部分是由国家统一决定的,所以,农民的收入水平实际上受国家计划调节。在生产队(或大队)内部,农民由生产队“派活”,进行集体劳动,加之当时农业生产力水平较低,从而出现了严重的平均主义分配倾向。由于传统的计划体制和严格的户籍制度的限制,城乡之间生产要素不能自由流动,工农业产品不能自由交易,大量农村富余劳动力无法转移到城市,城乡二元体制逐步形成并不断强化。

综合来看,改革开放以前的个人收入分配制度是一种高度集中的计划分配制度,在传统的公有制和计划经济条件下,工资分配实行的是单一型的略有差别的平均分配,并没有真正贯彻按劳分配原则,这造成中国的个人收入平均化趋势极为明显。据统计,1978年,城市的基尼系数为0.16,属于绝对平均范围,农村的基尼系数为0.21,属于比较平均范围,均远低于0.3—0.4的相对合理范围。从更为宽泛的福利角度来看,住房、秘书、警卫、司机、专车、勤务、保姆、厨师、特供、医疗、教育各个方面的分配,在各阶层之间存在较大差距。从这个意义上说,改革开放前居民收入差距的真实情况可能并不像基尼系数显示的那样小。

显示更多