一 计划经济时期(1949—1977年)医疗服务体系

|

来 源

:

|

新中国劳动经济学研究70年 \ - |

作 者

:

|

- |

浏览次数

:

|

108 | ||

|

摘 要

:

|

计划经济时期,中国的医疗服务体系在城市以公立医院为主,政府集中力量建设城市卫生服务机构,形成了市、区两级医院和街道门诊部(所)组成的三级医疗服务及卫生防疫体系。政府对医疗机构相继实行了以“全额管理、差额补助” “全额管理、定项补助、预算包干”为主要特征的财政投入政策,对卫生防病机构实行“全额预算”投入,实现了面向全体城镇居民的服务保障。当时缴上来的钱会返还给医疗机构,财政又需额外拨款给公立医院,为了避免来回走账,政府开始对公立医院实行“全额管理、差额补助、预算包干” ,即医院的收支全部纳入国家预算,财政按医院实际收入差额拨款补助,年终结余全部上交。 | ||||||

|

关键词

:

|

医疗服务体系 计划经济时期 医疗机构 乡镇卫生院 基建投资 医疗服务 卫生 医疗卫生 补助 公益性 医疗卫生服务 |

||||||

在线阅读

一 计划经济时期(1949—1977年)医疗服务体系

字体:大中小

计划经济时期,中国的医疗服务体系在城市以公立医院为主,政府集中力量建设城市卫生服务机构,形成了市、区两级医院和街道门诊部(所)组成的三级医疗服务及卫生防疫体系,政府对医疗机构相继实行了以“全额管理、差额补助”“全额管理、定项补助、预算包干”为主要特征的财政投入政策,对卫生防病机构实行“全额预算”投入,实现了面向全体城镇居民的服务保障;在农村以县医院、公社卫生员和赤脚医生的三级服务体系为主。

由于新中国成立伊始国内经济萧索,社会危机重重,医疗服务水平较低,人民群众缺医少药,政府提出了医疗卫生体系为工农兵服务、预防为主、中西医相结合、卫生工作与群众运动相结合的四项指导方针[※注]。中国的公立医院体系是在新中国成立后逐步建立起来的,起初中国政府将一部分人民解放军野战医院转为地方医院、同时接收一批旧政府和外国教会及慈善机构遗留下来的医疗机构,形成了公立医院的雏形。在1950年8月国务院召开的第一次全国卫生工作会议上,政府明确了卫生事业的人民福利性事业性质,从而便将公立医院确认为事业单位。政府通过公立医院来履行其保障居民生命健康的责任,并将医疗事业发展列入了国民经济发展计划。

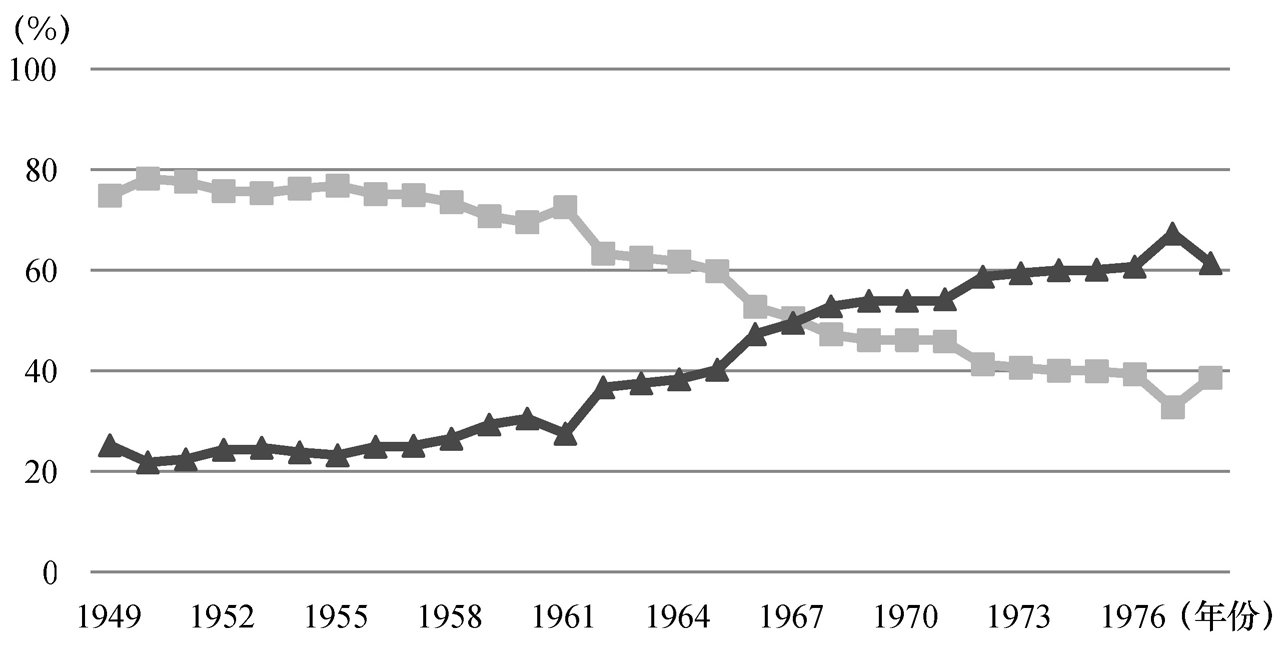

随着第一个五年计划的实施,中国政府陆续投资建立了大批公立医院,逐步构建了公立医院服务体系。按照当时的国民经济发展计划,除政府卫生部门所属医院外,中国还存在工业和其他部门所属医院,形成了多部门办医的格局。这段时期中,公立医院飞速发展,特别是县及县以上医院从1949年2600家增长到1965年的5445家,翻了一番还要多。而伴随着1962年之后乡镇卫生院的逐步建立与发展,全国医院、卫生院也从1949年的2600家一跃增加到1965年的42711家,同时卫生机构床位数也不断增加,县及县以上医院从1949年的8万张增长到1965年的76.6万张,年平均增长率达到了近20%,而全国医院、卫生院的床位数也从1949年的8.5万张增长到1965年的103.3万张;每千人口医院、卫生院床位数从1949年的0.15张/人增加到1965年的1.06张/人[※注]。

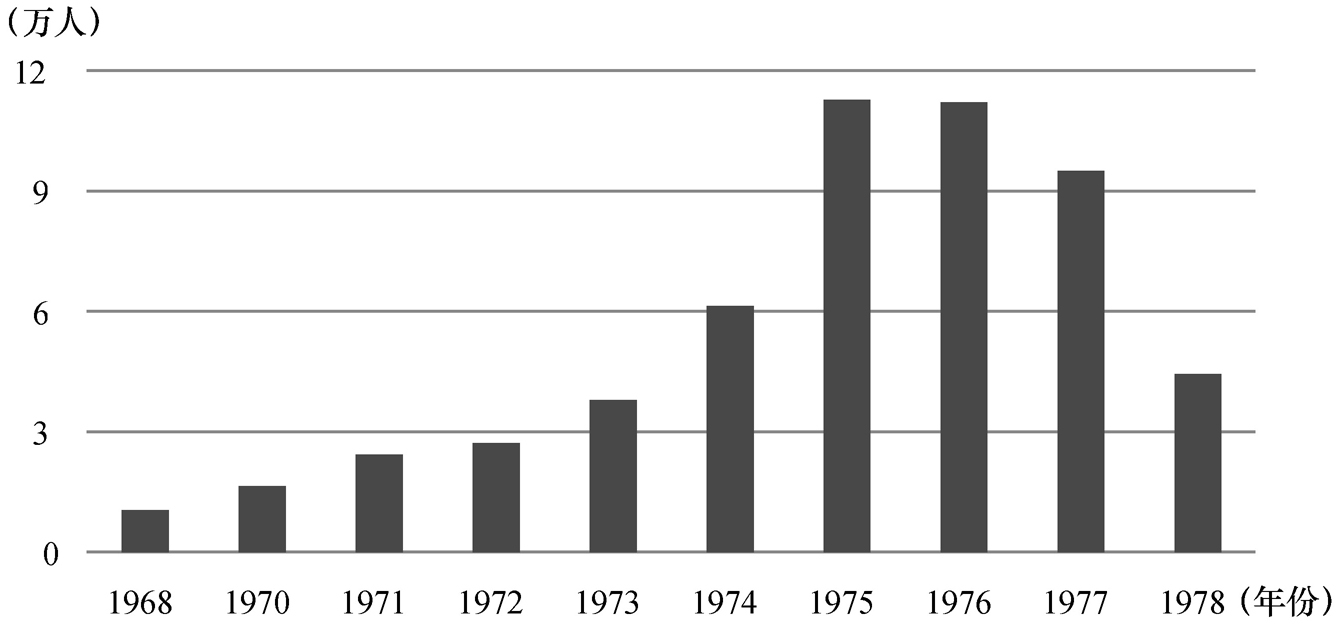

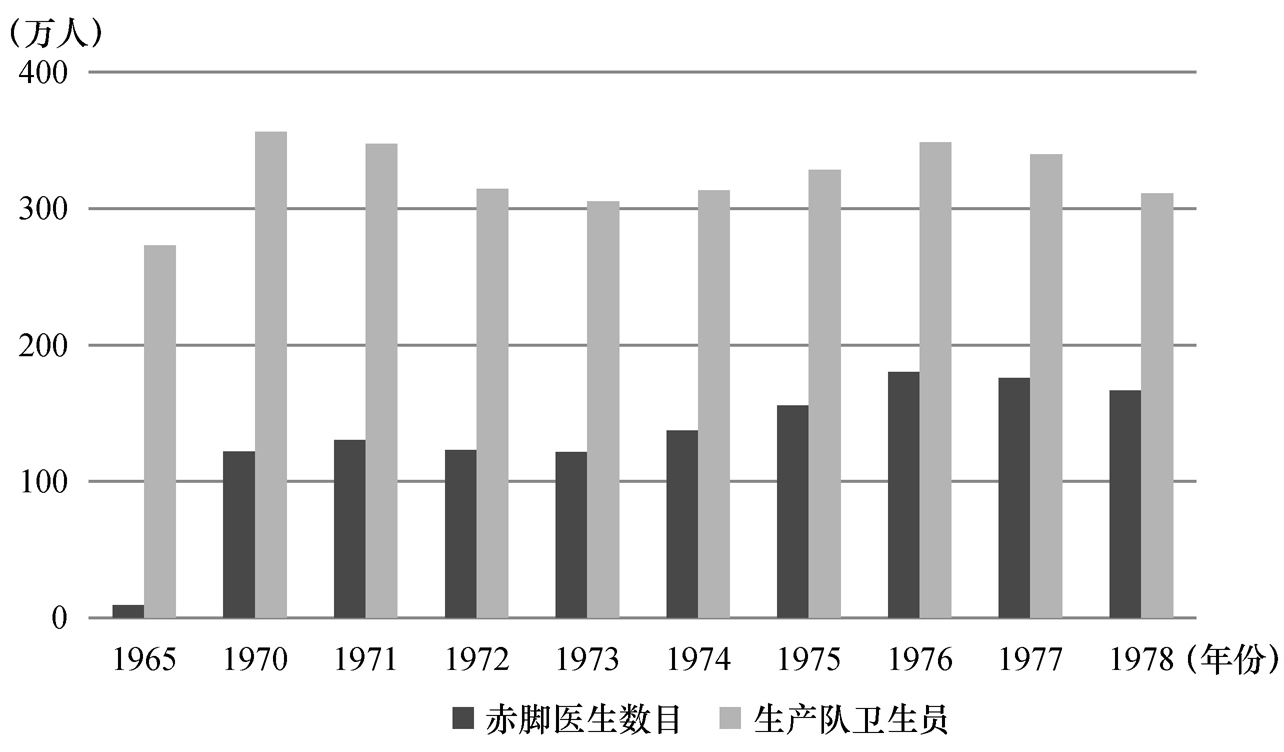

从1966年“六二六”指示提出医药卫生工作的重点转向基层和农村以来,在城市公立医院发展停滞的同时,与之相对的是农村的卫生服务事业得到了迅速发展(见图6—8)。农村卫生网被建立起来,中国卫生服务体系也发生了重大的变化。通过派遣城市医疗队下乡;建立或扩建公社卫生院;建立以村为单位的合作医疗站;培训赤脚医生,广大农村人口享受到基本的卫生服务,大大提高了医疗卫生服务的可及性。这段时期内,乡镇卫生院数量迅速增加,1965年全国共有乡镇卫生院37266家,而在1970年,短短5年时间中这一数字就变成了58792家,增长率达到了57.76%,而同一时期,县及县以上医院的增长速度仅为10.74%。医院、卫生院床位数的增长也体现了这一趋势,1965年、1970年和1975年乡镇卫生院床位数分别为14.5万、39.3万和65万张,增长率高达171.03%和65.39%,同时期县及县以上医院床位数增长率仅为14.65%和33.15%。农村巡回医疗医生、赤脚医生、生产队卫生员数目的增长如图6—9和图6—10所示。

新中国成立初期,基于对公立医院公益性、福利性的定位,虽然当时国家百废待兴,各行业发展都需要资金支持,但政府依然在可及范围内保持了对公立医院的财政投入。“一五”时期(1953—1957年)政府投入卫生事业费14.6亿元,“二五”时期(1958—1961年)政府投入23.3亿元,调整时期(1963—1965年)政府也投入了18.8亿元,分别占到了同时期政府支出的1.1%、1.0%和1.6%,而这笔投入更是占到了同时期科教文卫事业费的13.2%、12.1%和14.9%,这一比例即使在改革开放之后也未曾再达到。而在卫生基建投资上,“一五”时期政府更是投入了6.5亿元用于公立医院的兴建和改造,为公立医院体系的迅速确立奠定了基础。

从具体财政投入操作来看,这一期间政府对公立医院的投入可以分为三个阶段:一是统收统支阶段(1949—1955年)。这一阶段国家对公立医院主要实行“统收统支”。即收入全部上交政府财政,支出也全部由财政预算安排,实行收支两条线,国家实际上实行“供给制”。诸如需要增添设备等业务活动,都要请示上级机关同意并取得财政拨款后才能执行。二是差额补助阶段(1955—1960年)。这一阶段中,随着社会上公私合营运动轰轰烈烈展开,一些民营医院、教会医院也合并到公立医院中来,公立医院规模扩大。当时缴上来的钱会返还给医疗机构,财政又需额外拨款给公立医院,为了避免来回走账,政府开始对公立医院实行“全额管理、差额补助、预算包干”,即医院的收支全部纳入国家预算,财政按医院实际收入差额拨款补助,年终结余全部上交。三是定项补助阶段(1960—1966年)。这一阶段国家进入困难时期,为了缓解财政压力,1960年2月,卫生部、财政部联合下发《关于改进医疗财务管理的联合通知》,对卫生部门所属的医院实行“全额管理、定项补助、预算包干”的办法。

在政府的大力支持下,公立医院也不负众望,在保障人民健康的过程中发挥了重要作用。在当时的经济发展条件下,公立医院运用低成本的医疗技术,最大限度地保证大多数人享有最基本的医疗保健服务并解除人们的病痛。

显示更多