一 新中国成立后前30年的人口变动

|

来 源

:

|

新中国人口学研究70年 \ - |

作 者

:

|

- |

浏览次数

:

|

9 | ||

|

摘 要

:

|

表1 — 1 1949 — 1952年人口再生产类型转变表1 — 2 1953 — 1957年第一次生育高潮人口自然变动1952年全国人口为57482万, 1957年增加到64653万, 5年时间增加7171万,年平均增加1434万,年平均增长率达23.80 ‰ ,形成新中国人口史上第一个生育高潮。第二次生育高潮期间出生人口3.2亿,至今尚在者还有约3亿,构成人口年龄结构中异常庞大的群体,格外突出。1980年出台以一对夫妇生育一个孩子为主导的人口生育政策(计划生育) 、 2013年出台夫妻一方为独生子女可生二孩政策( “单独二孩” ) 、 2015年出台全面二孩生育政策( “全面二孩” )并没有改变这一人口走势,仅略有波动。 | ||||||

|

关键词

:

|

人口 生育 计划生育 政策 人口政策 自然增长率 卫生部 国民经济计划 高潮 出生率 人工流产 |

||||||

在线阅读

一 新中国成立后前30年的人口变动

字体:大中小

任何政策都离不开解决实际问题,为实践服务的宗旨。对于新中国成立后面临的人口形势和问题,理论界和社会各界认识不尽相同,论争也主要围绕人口增长展开。

新中国成立后前30年(1949—1978年)的人口变动,显示出跌宕起伏、大起大落、总体增长较快的特点。经历1949—1952年三年国民经济恢复时期人口转变、1953—1957年第一次生育高潮、1958—1961年第一次生育低潮、1962—1973年第二次生育高潮和1973年后第二次生育低潮五个阶段性变动。总体上,这30年人口规模扩张和人口增长速度较快,全国人口由1949年的54167万增加到1979年的97542万,增加43375万,年平均增长19.80‰。

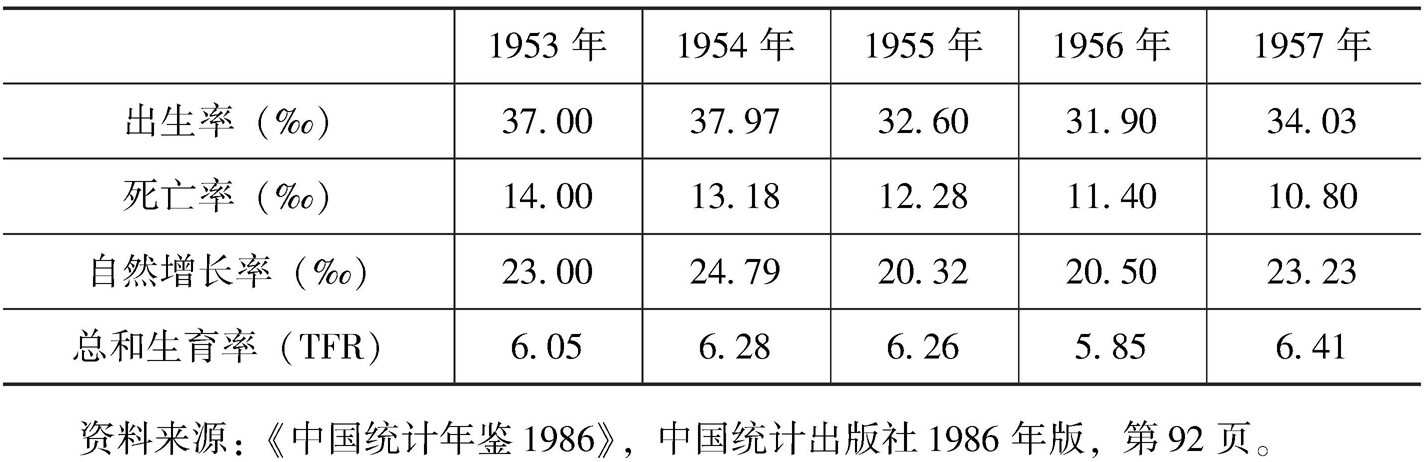

表1—1表明,1949—1952年人口出生率一直维持在37.00‰左右的高水平;死亡率较高但趋势是逐步下降的,1952年下降到17.00‰,反映出死亡率首先下降的特点;自然增长率呈上升趋势,1951年、1952年已上升到20.00‰的高水平。这说明,在新中国成立后经过短短3年国民经济恢复期间,即实现了人口再生产向着高出生、低死亡、高增长类型的转变,展示出新的人口增长态势。

1952年全国人口为57482万,1957年增加到64653万,5年时间增加7171万,年平均增加1434万,年平均增长率达23.80‰,形成新中国人口史上第一个生育高潮。

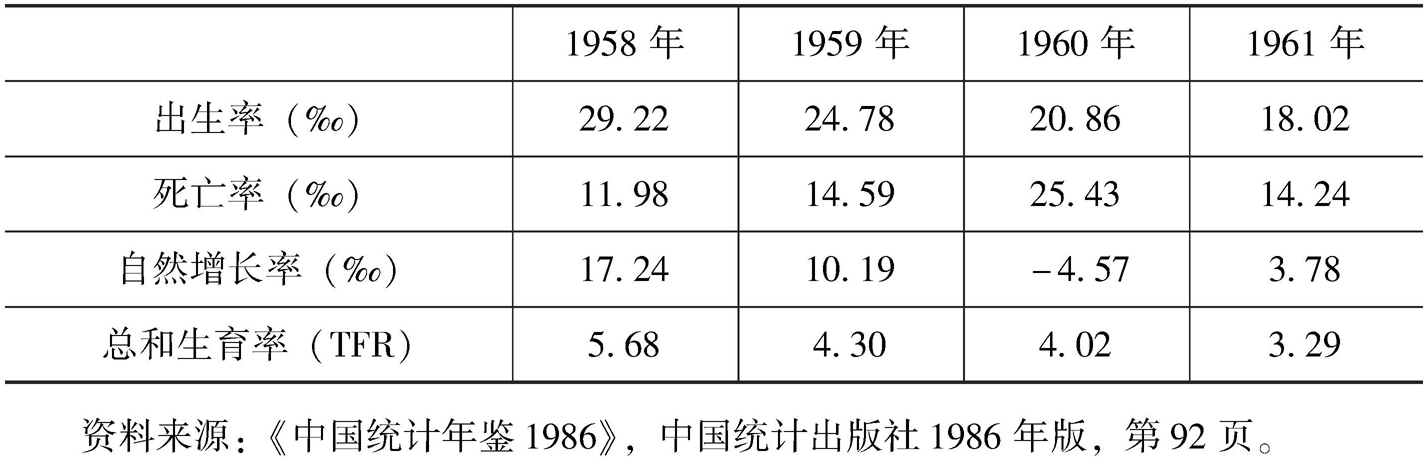

表1—2和表1—3表明,这次生育低潮出生率从1957年的34.03‰下降到1961年18.02‰,下降16.01个千分点。死亡率由10.80‰上升到14.24‰,升高3.44个千分点;其中1960年上升到25.43‰,升高14.63个千分点。自然增长率由23.23‰下降到3.78‰,下降19.45个千分点;其中1960年下降到-4.57‰,下降27.80个千分点。

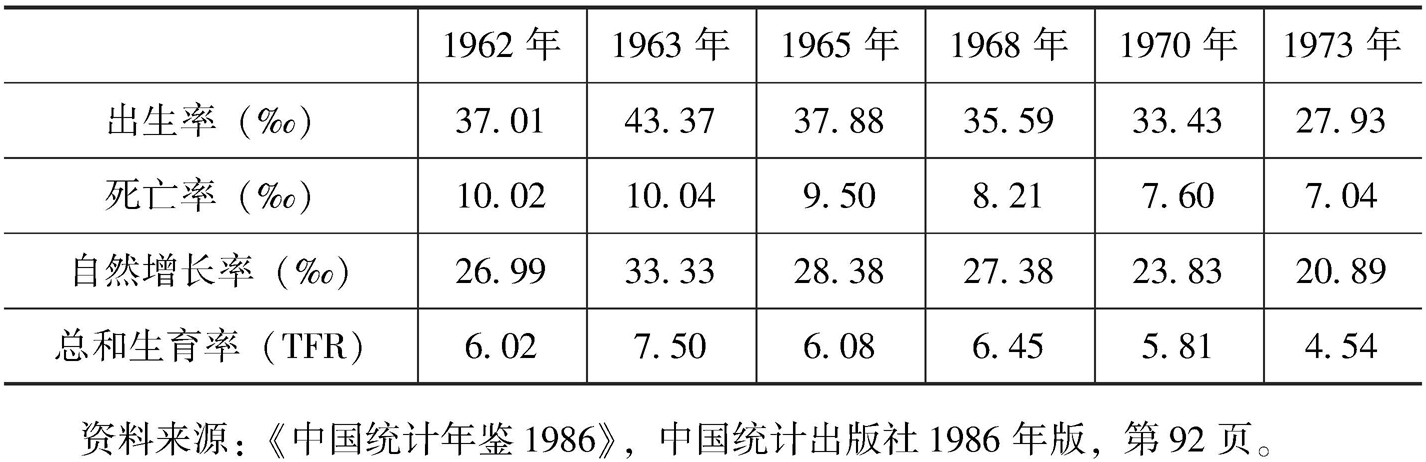

表1—4表明,这是一次带有补偿性,甚至带有报复性的巨大人口增长。1962—1973年,出生率在30.0‰以上多达10年,其余2年分别为29.80‰和27.93‰,接近30‰。死亡率呈逐渐下降趋势,由10.02‰下降到7.04‰。自然增长率在23.33‰以上也长达10年,1963年创造出高达33.33‰的增长率,成为新中国人口史上唯一突破30‰增长率的年份。第二次生育高潮期间出生人口3.2亿,至今尚在者还有约3亿,构成人口年龄结构中异常庞大的群体,格外突出。对其后的人口变动以及社会经济发展,产生深远和难以改变的影响。

1974年以后,无论出生率、死亡率还是增长率,均呈缓慢下降走势。1980年出台以一对夫妇生育一个孩子为主导的人口生育政策(计划生育)、2013年出台夫妻一方为独生子女可生二孩政策(“单独二孩”)、2015年出台全面二孩生育政策(“全面二孩”)并没有改变这一人口走势,仅略有波动。

显示更多